contents

㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画 (18)

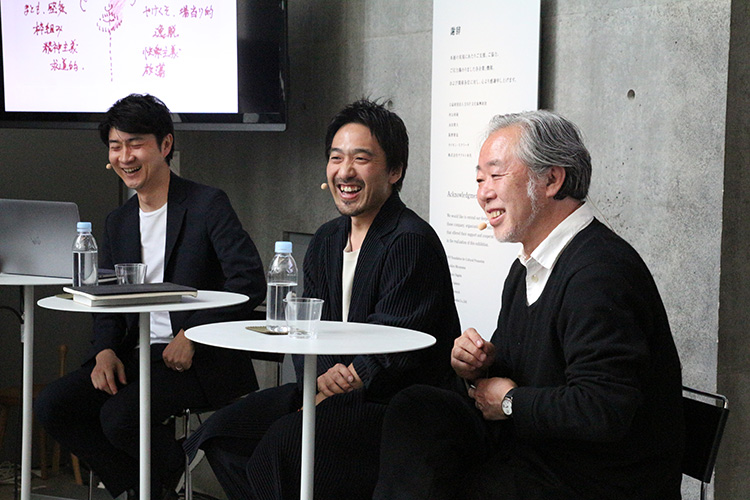

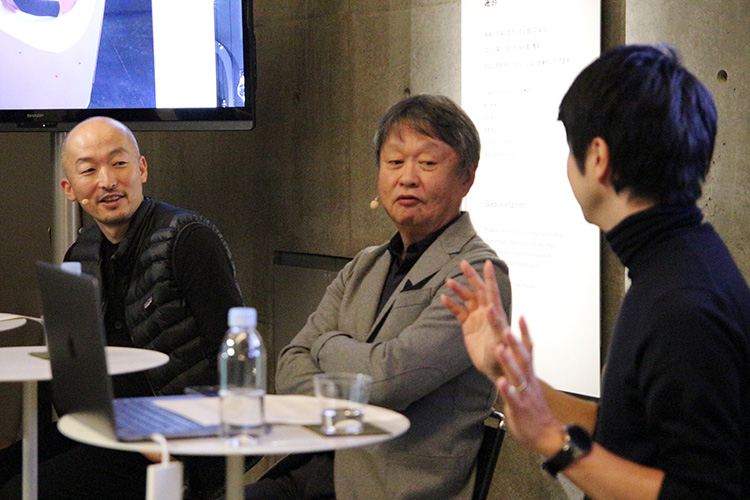

現在、開催中の「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」の展覧会ディレクター、田川欣哉と、2020年10月16日から始まる「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」の展覧会ディレクター、ドミニク・チェンによる対談が実施された。

COVID-19の影響で会期が変更となった2つの展覧会だが、偶然にも同世代のディレクター2人にはいくつも共通点が見えてきた。デザインや工学をはじめ、さまざまな領域を横断してきた2人の見つめるビジョンとは。

文・塚田有那(トランスレーションズ展 企画協力)

──ドミニクさんも田川さんも、デザインとエンジニアリングの両方に精通しながら、多様な分野を行き来されていますよね。異分野間の共創の秘訣はどこにあると思いますか?

田川:多様性はかけ算であり、組み合わせの爆発が起きる可能性だと思っています。けれど多様な人が集まって、すぐに全員が同意することはまれです。結果、互いの領域をつなぐ媒介的な人が守りに入ってしまうこともあります。企業の中でも意見がバケツリレーで伝わっていくうちに判断が鈍っていく現場をよく目にしますね。

そんな時、僕たちはよく「振り子」のメタファーを使うのですが、お互いに緊張感を保って、すぐに合意せず矛盾できる状態を持っておくことが大事だと思うんです。そして自分自身も多重人格的になるというか、あらゆる角度から考えても「YES」と思えるものを選び抜く。1万ある可能性の中からひとつを選ぶスキルが重要になっていくんですね。

ドミニク:最終的に選ぶプロセスまではどう運んでいくのでしょうか?

田川:言葉にしにくいのですが、無理な合意形成をできるだけしない、とかでしょうか。自然とこれだと思えるようなかたちまで追求します。

ドミニク:その選ぶプロセスには、会話だけでなくプロトタイプを実際にかたちにすることも大きく関わっているでしょうね。かたちになることで無意識にもその人の脳内のイメージが出てくるというか。それは「翻訳」の課程にも似ていて、本来イメージが言語化される前から翻訳は始まっていると思うんです。それをどう言葉にするか、かたちにするかによって表れ方が変わってくる。

それと、田川さんの言う「多重人格的になる」という感覚もすごく共感します。実際に僕も英語とフランス語と日本語、話す言語によってテンションが変わるのですが、だからこそ、その違いを面白がれるところもあって。

田川:「誤訳」が面白いんですよね。正しさを追求するだけではなくて、思ってもみないところから生じることに可能性があると思うんです。たとえば、僕は大作マンガを読むときは大体20巻くらいから読み始めるんですよ。そうすると、脳内でその20巻までに至るストーリーが勝手に生まれていくんです(笑)。その空白の部分を補完する面白さがあるなと思っていて。

ドミニク:面白いですね。さらにその「誤訳」をお互いに受け入れ合っていけると良いチーム関係が築ける気がします。どれだけ多様な人々の集まりであっても、全員が翻訳者的になっているときは話の展開が早いんですよね。それを日常生活にも取り入れていくと、普段の何気ない生活の中にもたくさんの気付きがあると思います。

──昨今は社会のダイバーシティがよく注目されますが、デザインの視点からできることは何だと思いますか。

田川:みんな、自分の予測した未来を求めていると思うんです。その分、予測しないことが起こると摩擦も生まれる。けれど、予測もしなかったことが起こることを楽しむことはできるし、そのきっかけをつくるのがデザインの面白いところだと思います。

ドミニク:多様性って認めるものではなく、つくっていくものだと思うんですよね。より深く違いを知ることで、自分のほうが変化していくんです。そうした注意を向けていくこと、家族の中にも差異はあるし、㊙展のように創造のプロセスを観察することで見つかる発見もある。生物進化の過程には多様なDNAのゆらぎが重要だと言われますが、差異から生まれる多様さを楽しんでいきたいですね。

現在、開催中の「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」の展覧会ディレクター、田川欣哉と、2020年10月16日から始まる「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」の展覧会ディレクター、ドミニク・チェンによる対談が実施された。

COVID-19の影響で会期が変更となった2つの展覧会だが、偶然にも同世代のディレクター2人にはいくつも共通点が見えてきた。デザインや工学をはじめ、さまざまな領域を横断してきた2人の見つめるビジョンとは。

文・塚田有那(トランスレーションズ展 企画協力)

──まずは2つの展覧会を読み解くにあたって、それぞれ企画が立ち上がった背景から教えていただけますか。

田川欣哉(以下、田川):元々の企画は、僕もメンバーである「日本デザインコミッティー」を紹介する展覧会としてスタートしました。コミッティーは1953年から、グッドデザインを世の中に広げるために長く活動してきた有志の会で、メンバーはそれぞれの分野で精力的に活動してきたクリエイターが集まっています。

その展覧会をつくるにあたって、21_21 DESIGN SIGHTという実験や発見を促すような場所で何ができるかを考えました。そこで出た課題のひとつが、デザイナーの世代間ギャップを越えること。たとえば、若手デザイナーたちのもつデジタルの感度と、大御所世代の卓越した職人的なセンスの間には一見するとひらきがあります。けれど、ものごとがアウトプットされる前の、最も人間的な「創造の瞬間」は普遍のはず。そうした無数にある創造の原点の中から、観る人の中で何かが発火していくといいなと思いました。そこから「原画を見せる」という企画に発展していったんです。

ドミニク・チェン(以下、ドミニク):「トランスレーションズ展」の場合は、21_21から「翻訳」というテーマで相談をいただいたことから始まりました。「翻訳」というと言語の問題のように感じられますが、ディスカッションを進めるうちに、そもそもは他者とコミュニケーションをするための道具であり、デザインの本質といえるのではないかと考えるようになったんです。そう考えていくと、言語翻訳のプロでなくても、日常会話の中に「翻訳」は介在していますし、同じ言語を話す人同士でも、言葉にならない感情や感覚を伝えようと試行錯誤することもある。それらをすべて「翻訳」と捉えて、まだまだ開拓しきれていない翻訳の可能性を探っていきたいと思うようになりました。

──企画のコアとなったのはどんな部分なのでしょうか。

田川:デザイナーというのは本来完成されたものを提示することが仕事なので、アイデアレベルの原画を見せたことがある人なんてほとんどいないんですね。メンバーの中には、「途中段階のプロセスを見て何が面白いのか? 鑑賞者向けに理解の補助線を引いた方がいいのでは?」という声もありました。けれど、クリエーションの現場はいつだってカオスで、文脈づけられるものはないと思うんです。あえて説明なしにそのままを出していただくことにしました。そこが㊙展のコアといえますね。

ドミニク:作家を神話性から解放し、ナレッジをシェアしていく方向ですよね。㊙展はそれを若い人に向けて見せているのがいいなと思っていて。僕が教えている学生などを見ていると、みんなネット経由でものの作り方やプロセスをよく学んでいるんですよ。神秘のベールに包まれてきたのが近代的な作家像だとすると、プロセスをシェアしていくのは21世紀的なものづくりといえそうですね。

田川:それでも、参加デザイナーの中には搬入期間中に何度も他の作家の展示を隈なくチェックする方もいて(笑)。普段の見せ方ではない分、お互いを意識されていたのがまた良い刺激になりましたね。

ドミニク:今回つまり田川さんはボクシングでいうところのレフェリーで(笑)、リングを設定し、あとは様子を見守ることに徹したと。

先ほど田川さんは「観た人の中で何かが発火する」と表現されましたが、それはトランスレーションズ展にも通じる考えだなと思いました。展覧会の副題にした「『わかりあえなさ』をわかりあおう」というフレーズには、「わからない」から生じる摩擦や差異から、新たに発火する刺激があるというコンセプトが込められています。わからないからこそ面白い。この「わかりあえなさ」を色々な角度から価値付けていきたいと思いました。

2020年9月2日、企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」に関連して、オンライントーク「木と器のマル秘」を開催しました。

日本デザインコミッティーのメンバーである、三谷龍二が出演し、展覧会ディレクターの田川欣哉を聞き手に、長野・松本の工房と東京をオンラインで繋いでのトークとなりました。

三谷は、㊙展の会場構成プランを見た時、標本箱を見た気持ちになったといいます。来場者が展示品を"観察"するには良い機会だと思ったと語り、田川とともに、自らの展示品の説明に移りました。

基準を決められるよう、最初につくることが多いという「器の型紙」、梨や檜から自作した漆塗りのヘラ、鉛筆の如く持ち手を削り、その中に収まった毛を更新しながら使用するという漆刷毛、そして彫刻刀など、三谷が日ごろ用いる道具類が紹介されました。

また三谷は、㊙展には遊びの要素があると述べ、仕事の合間につくったという小さなオブジェや、日ごろ描いているスケッチにも触れました。

トーク終盤では、自らの仕事を「生活工芸」であると語った三谷。美術を意識した作品としての工芸ではなく、もう少し肩の力を抜いた、伝統工芸と工業製品の中間を、生活工芸とデザインに委ねていると結びました。

特別協賛:三井不動産株式会社

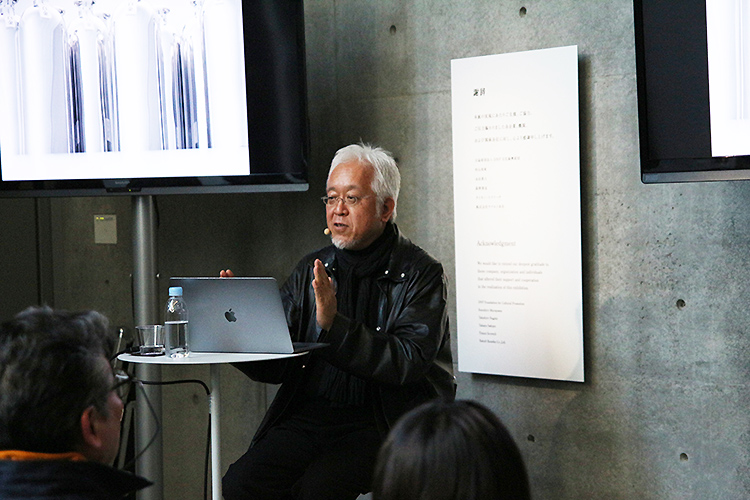

2020年8月26日、企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」に関連して、オンライントーク「デザインプロセスのマル秘」を開催しました。

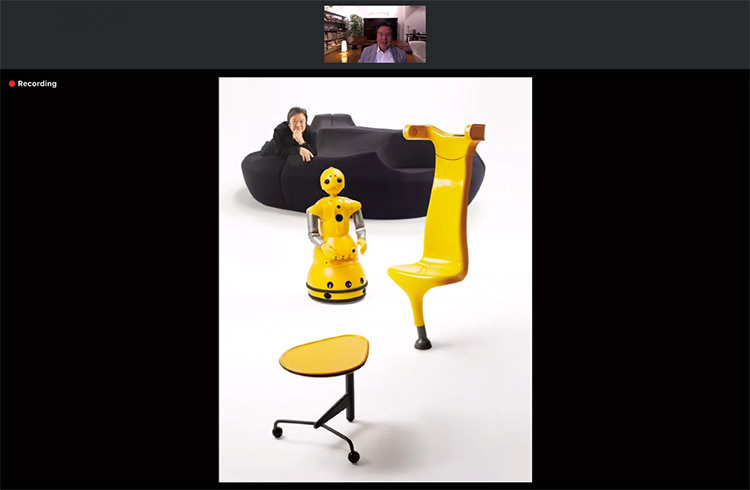

日本デザインコミッティーのメンバーである、喜多俊之が出演し、展覧会ディレクターの田川欣哉を聞き手に、大阪の喜多俊之デザイン研究所と東京をオンラインで繋いでのトークとなりました。

冒頭で、㊙展会場の喜多の展示エリアが映し出されると、喜多は、本展の参加が自らの仕事を振り返る良い機会となったと語り、イタリアを始めとした欧州でのデザイン活動、過去に手がけた椅子や液晶テレビ等について、資料とともに紹介しました。

独立してまもない頃、大分県で猿山を見たときに浮かんだアイデアを椅子に昇華させ、後にイタリアのMOROSOが商品化した「SARUYAMA」、390万台を販売した液晶テレビ「AQUOS」のコンセプト、16世紀の有田の器を基に整形した「HANA」、また漆、紙、木材といった素材への探究など、㊙展のマル秘情報ともいえる内容が語られました。

コロナ禍において、デザインの役割がますます重要になっていると話す喜多。より良い暮らしの実現にむけての活動が必要となっている現在において、暮らしと経済産業に関わるデザインを、自然、テクノロジー、時間などのバランスや、良いマーケットづくりとともに考えていくことの大切さを述べました。

トークの終わりでは、「デザインは実用性、機能性の他にアートの心がいる、サンドイッチのようにどこかに紛らわせるしかない」と語った喜多。彼のデザインを成り立たせている、あふれんばかりの好奇心と探究心の質量が伝わるイベントとなりました。

特別協賛:三井不動産株式会社

開催中の企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」は、展覧会ディレクター 田川欣哉が自身の経験から、世代や領域の異なる「つくる人」の結節点となることを目指し、実現しました。田川とともに本展の企画を進めてきた21_21 DESIGN SIGHTスタッフが、本展に込められた願いを語ります。

今回は、「㊙展」の指針である、展覧会ディレクター田川欣哉さんの「ディレクターズ・メッセージ」より、私が心に残っている2つの箇所についてお話をしたいと思います。まずはメッセージ冒頭から。

"私は二十代のとき、とても幸運でした。たまたまの出会いから、山中俊治さんのアシスタントになり、そこでの仕事を通して、山中さん、佐藤 卓さん、原 研哉さんら日本デザインコミッティーメンバーと接点を持つことができました。"

(ディレクターズ・メッセージ冒頭より抜粋)

ここで印象に残ったのは「たまたまの出会い」という言葉です。田川さんのインタビューでも詳細が語られていますが、当時学生だった田川さんは、山中俊治さんの授業を受けた後、「今度、(山中さんの)事務所に遊びにお邪魔していいですか」と尋ねます。自身の学生時代を「そんなに積極的な生徒でもなかった」と振り返る田川さんですが、その後、口約束だけに終わらず実際に山中さんの事務所を訪ねたのでした。

田川さんも「あのときたまたま行かなかったら、どうなっていたのかな」と語っていますが、あの時の「たまたまの出会い」がなかったら、本展はきっとこのような形にはなっておらず、見方を変えれば「㊙展」の原点は、田川さんの学生時代にまで遡ることになります。

26名のコミッティーメンバーに、プロジェクトや人との出会い、制作プロセスについてお話を伺う中でも、このような「たまたま」はよく耳にしました。

しかし、これらは、単に、福引にあたるような「幸運」ということではなく、日々、様々なことを感じ、新しい世界と出会い続ける中でものをつくる人が、ふと過去を振り返った時に感じる感覚なのではないかと思います。

もう一つ印象に残ったのはこちらです。

"日本デザインコミッティーのメンバーがこれまで蓄えてきた㊙情報とも言える仕事の方法論・哲学・品質を、おおらかに一般開放することで、日本の次世代にJAPAN DESIGNの遺伝子を伝えていければと思います。"

(ディレクターズ・メッセージより抜粋)

「おおらかに一般開放する」という言葉。

この「おおらかさ」は、展覧会で集まった多種多様な「原画」や、その公開方法に表れています。

「原画」には、「完成品一歩手前」のものや「クライアントへプレゼンした」ものだけではなく、日々書きためているようなものも含め、試行錯誤と葛藤ののち大きな飛躍をしたもの。完成はしなかったものの、ずっと後の機会に生きてきたもの。ただただ手が動くことにより表出されたものなど、人やモノとの出会いで変化したり、行きつ戻りつ、そして広がりつつ生み出されてきたものの数々がありました。

そして、田川さんは前掲のインタビューにおいて「観た人の頭の中で(化学反応が)勝手に起こることになるので、それの回数と種類を豊富な状態にしておきたい」と話しています。

会場での体験の他にも、ウェブでのアーカイブやインタビュー公開など、時間や空間を超えたタッチポイントを設定し、観た人聴いた人が自律的に想像力を働かせることができる場を設けています。

「たまたまの出会い」からはじまった二十代の経験を宝物とし、その豊かな経験を次世代につなげようとした「おおらかな」試みには、後に「必然」となるかもしれない「偶然」の出会いに対する優しい眼差しを感じます。

「マル秘展」での出会いが、皆様の未来に繋がることを願っています。

21_21 DESIGN SIGHT 中洞貴子

企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」は、新型コロナウイルス感染拡大の防止のための臨時休館を経て、2020年6月1日より展示を再開しました。

人々の生活や価値観が変わりつつある今、ものづくりの現場に立つ「つくる人」は、何を感じ、考えているでしょうか。

ここでは、デザインやものづくりの現場で活躍する本展企画チームのメンバーからのメッセージを紹介し、次の世代の「つくる人たち」にとってのインスピレーションの種となることを願います。

田川欣哉(展覧会ディレクター)

刻々と振り子のように振れて変化するニューノーマルの時代、デザイナーにとっても、人工物・システム・都市・移動など人間生活のあり方を根本から見直す機会となっています。長期視点・俯瞰視点に立ちながらも、個々の課題についてはプロトタイピング的に取り組む速いリズムが必要です。だからと言って、クオリティの低いものが許容されるわけでもありません。分野を越えた協業や統合的アプローチも、デザインの果たし得る大きな役割となるでしょう。何も諦めずにやり続けられるか。プロフェッショナルとしての姿勢が問われています。

佐藤 卓(グラフィックデザイン)

語りかけると、AIが何でもしてくれる。自分の行動も価値観も把握されていて、先を読み、前もっていろいろと用意もしてくれる。そうなると視覚によるインターフェイスデザインも最小限になっていく。見える部分より見えない部分のデザインが重要になっていく。見えないものが我々の生活に大きく影響するという意味では、新型コロナウイルスも同じである。見えない恐怖により、今人は、見えているという安心感に一番有り難さを感じていると思うが、それは逆にいえば、今まで視覚による情報に頼り過ぎていたともいえる。人には計り知れない豊かな感覚が宿っていることを、このようなときにこそ再認識して、次のデザインの可能性を探れないだろうかと思っている。

中原崇志(会場構成)

コロナ禍の影響で、私の関係する展覧会やイベントも中止や延期を余儀なくされたものが多く、今でも元通りの状態での開催は難しい状況が続いています。

予想していなかった事が起こり、展覧会やイベント等多くの人が同時に体験するという行為を見直す模索が、進行中のプロジェクトでも進んでいます。そういった中で、自粛中にWEB上のバーチャルな世界での試みが活発になってきました。

これまでリアルな物質的な体験を通して文化を伝えてきましたが、改めてリアルとバーチャルな体験を見直す機会となっている気がします。

社会的に揺れ動いている今だからこそ、リアルな固定された価値とバーチャルな運動性のある価値が連動することで新しいミュージアムの形を生み出せる機会と捉えています。

土田貴宏(テキスト)

オルタナティブな未来を提示して議論や思索を喚起するスペキュラティブデザインという手法がありますが、現在は半年前から見るとオルタナティブな未来そのもので、実際に多様な議論や思索をもたらしています。この状況に逆行したり、ただ適応するより、スペキュラティブデザインの目指すところが「望ましい未来」であるように、思索を糧として前向きな変化を意識したい。個人のライフスタイルも、国や政治のあり方も、そんな時機にあると思います。

DRAWING AND MANUAL 菱川勢一(映像)

ひとまずは未曾有の事態にありながら

お互い元気でいられることを喜ぶ光景が毎日のようにあちこちで見られます。

これは純粋創作の現場においてかつてないほど美しい光景とも言えます。

新しい発見というより、再発見に近い部分で知恵を絞り合う。

わたしが身を置いている映像や教育の分野で「優しくなれる」ことこそが

ものをつくる現場において重要で、ないがしろにしてはいけないことだと感じています。

博愛と互助の気持ちがものづくりの原点になったのだとひしひしと感じている昨今です。

そして近い将来、触れ合うことの喜びを再発見したい。

面出 薫(照明監修)

㊙展では会場の照明デザイン監修を行いました。会場全体は暗くしながら、快適な鑑賞の流れができるように工夫しました。

快適な光にこだわることが大切です。建築空間、屋外環境、都市空間でさえ、いい光に出会うと見違えるほどの品質になるのです。

光にこだわると美男美女が増えます。美味しい食卓に出会えます。薄暮の街が美しくなります。光の足し算掛け算ではなく引き算が必要な時代を迎えています。陰影のデザインの時代を迎えています。

企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」に関連して、『Tokyo Midtown STYLE』42号に、展覧会ディレクター 田川欣哉と、デザインエンジニアで、日本デザインコミッティーのメンバーでもある山中俊治のインタビューが掲載されました。

田川は本展の企画意図について、山中は自身のスケッチについて語りました。

下記ウェブサイトでも紹介されています。18-20ページをぜひご覧ください。

『Tokyo Midtown STYLE』42号

『Tokyo Midtown STYLE』42号「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」の会場から、26名の参加作家のうち5名による作品の一部をピックアップ。プロダクト、グラフィック、建築など、多様なデザイン領域の第一線で生まれたものの原点が、それぞれどのように表現されているのか、デザインジャーナリストの土田貴宏が考察します。

乳酸菌飲料「ヤクルト」は、日本に暮らす人なら誰でも目にしたことがあるでしょう。その容器は、日本のインテリアデザイナーの草分けである剣持 勇と、彼が設立したデザイン事務所で代表を長年務める松本哲夫によって、1968年にデザインされました。松本さんは日本デザインコミッティーの現役メンバーの最年長のひとりで1929年生まれ。当時は事務所のチーフデザイナーとして、それまでガラス瓶入りだったヤクルトを、プラスチックの容器へと一新しました。

本展のポスターやフライヤーに使われ、会場でも象徴的に展示されているのは、ヤクルト容器をデザインする過程で試作された石膏模型(復元)です。近年は、こうした立体のデザインでは、コンピュータで制作したデータを3Dプリンタで出力し、形状を検証するのが一般的です。しかし当時は、石膏、木、粘土などを素材に手作業で試作を行うことが広く行われていました。現在に比べると、試作にも慎重さが求められたに違いありません。飲み物の容器としては異例の小さなサイズや、日常的な使用にふさわしい丈夫さとコストなど、制約も大きかったはずです。明確な個性をもちながら、やがてスタンダードな存在となったヤクルトの形は、当時から変わらず今も親しまれています。その認知度の高さは、2010年に立体商標として認められたことによっても証明されました。

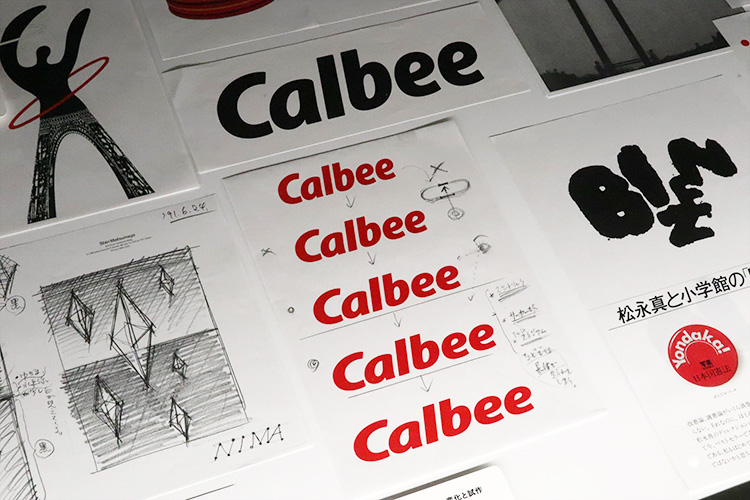

1986年にパッケージを変更し、日本のティシューの定番になっているのが、グラフィックデザイナーの松永 真がデザインした「スコッティ」です。この年に実施された国際コンペを松永さんが勝ち取り、かつてない洗練されたデザインが誕生しました。ただしコンペでは、本来、パッケージに花柄と既存のロゴを使うことが条件だったといいます。松永さんは思い切って自分の感性に従い、条件に反したデザインを提案。結果、見事に採用が決まります。「花が本来持っている優しさ、柔らかさ、好感度」を、7文字のアルファベットによる新しいロゴに移行したのだと、松永さんは自著『松永真、デザインの話。』で語っています。この本は本展会場のライブラリーコーナーで読むことができます。

松永さんは、スコッティの他にも「カルビー」「ブレンディ」「ベネッセ」など多くのブランドのロゴをデザインしているグラフィック界の大ベテランです。たとえばカルビーのロゴは、スタジアムの広告スペースなどに掲示された際、見る角度によって文字の形が変わることも考慮して、縦横のバランスが検討されたようです。

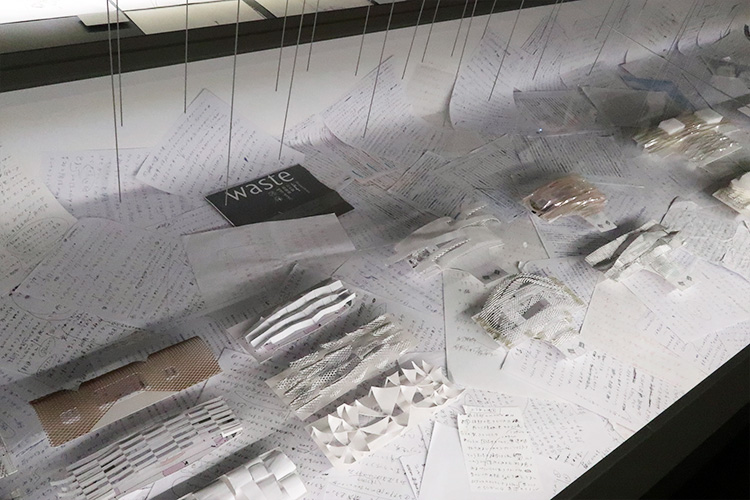

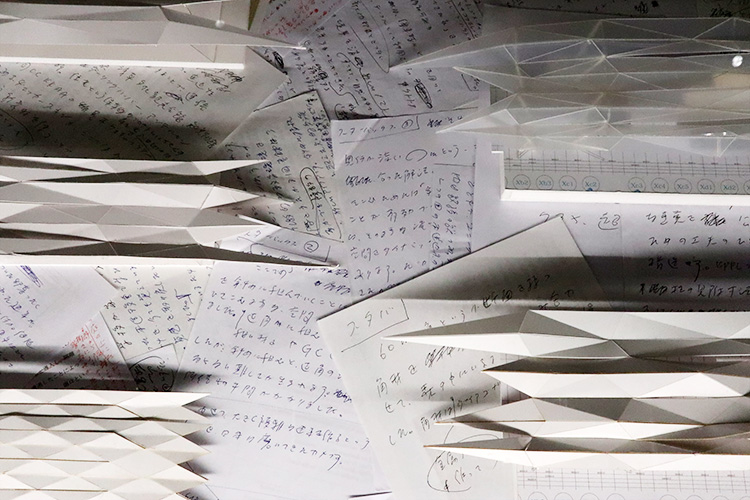

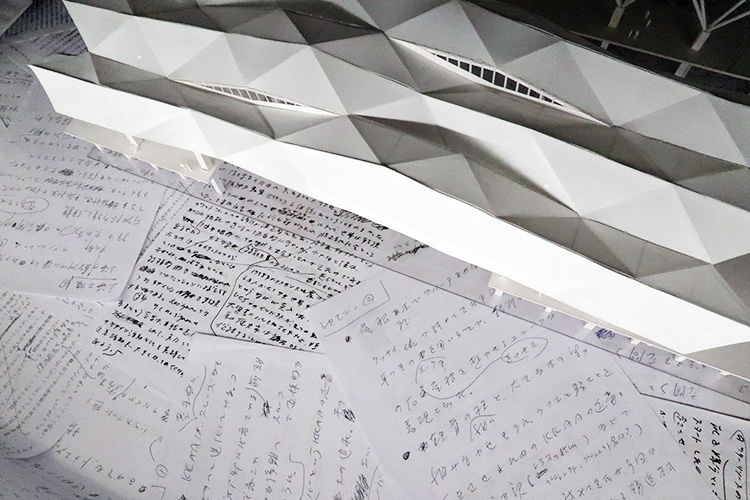

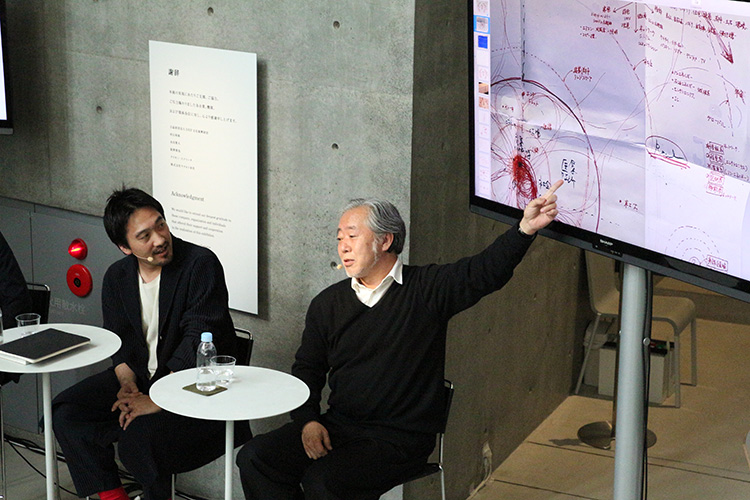

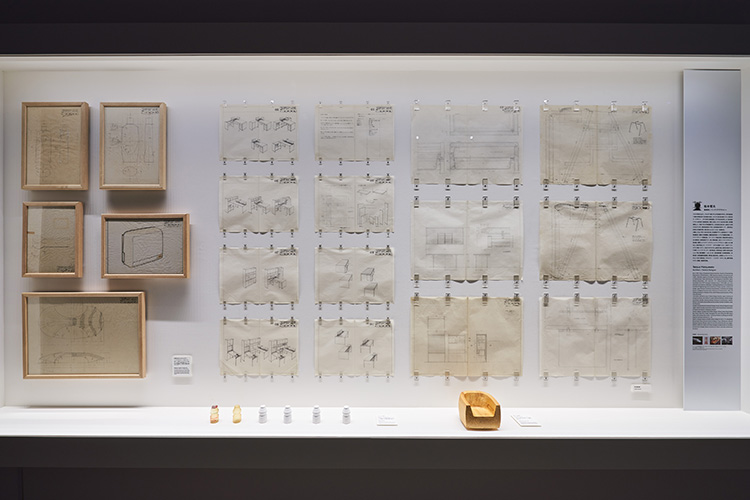

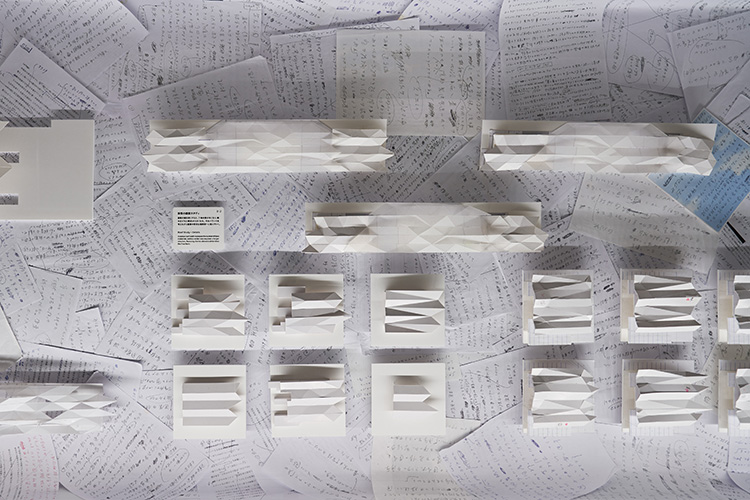

「㊙展」の中でひときわ圧巻なもののひとつが、建築家の隈 研吾のコーナーです。展示ケースの内部を埋め尽くしているのは、隈さん自身による膨大な量の走り書き。その上には、今年、完成するJR高輪ゲートウェイ駅のためのバリエーション豊かな試作模型がいくつも並んでいます。

折り重なっている手書きのメモには、雑誌への寄稿文らしきものとともに、「La Kagu」「スタバ」「富山クレオン」といった、隈さんが設計に携わった物件の名前が読めます。世界各国で多数のプロジェクトを同時進行している彼は、自身の考えをこのようなメモで事務所のスタッフに伝達し、それをもとに設計が進んでいくのです。つまりこのメモが、隈さんの創造の基点となる"原画"。一連のメモから伝わってくるのは、あふれるような発想の力と思考のスピードで、その勢いを受け止めて一緒に展示してあるような試作模型が生まれます。ちなみにメモの文章をすべて正確に読解できるスタッフは、事務所にひとりしかいないそうです。

La Kagu ©Keishin Horikoshi / SS Tokyo

La Kagu ©Keishin Horikoshi / SS Tokyo スターバックスコーヒー 太宰府天満宮表参道店 ©Masao Nishikawa

スターバックスコーヒー 太宰府天満宮表参道店 ©Masao Nishikawa

暮らしに根づいた家具や生活用品を多くデザインする小泉 誠の展示ケースは、隈 研吾とは対象的に、静かな時間の流れを感じさせます。そこに置かれたキャプションには「デザインの素は、つくり手の技と心意気、そして創意工夫した過去の形が手本です」とあります。小泉さんは、自身によるプロダクトや試作品と区別せずに、古道具と呼んでいいオブジェをいくつも並べました。古びたものがもつ、機能と結びついた形や、使い込まれた表情、無駄のなさが生む美しさ。彼のデザイナーとしての魅力が、そのような要素と深いところで結びついていることがわかります。

「㊙展」はそもそも、すぐれたデザインの原点にあるインスピレーションを、幅広い世代の人々で共有しようと企画された展覧会です。インスピレーションは、時には手描きのスケッチの最中に、時には試作の過程に、つくり手の中に舞い降りてきます。小泉さんの場合、それは過去に人々が生み出したものとの対話の中にあるのかもしれません。時を経たオブジェと彼自身によるデザインが併置されることで、シンプルなフォルムが語りかけてくるように感じます。

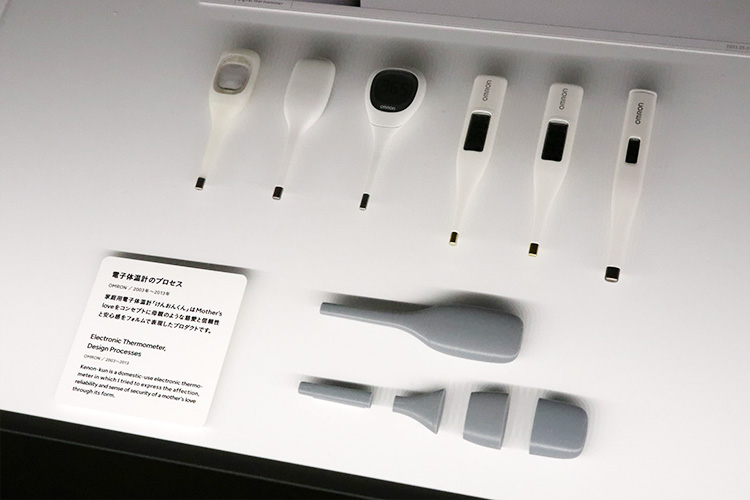

電子体温計「けんおんくん」Photo by Koji Miura

電子体温計「けんおんくん」Photo by Koji Miuraプロダクトデザイナーの柴田文江は、日本デザインコミッティーのメンバーの中でも若い世代にあたります。代表作のひとつである電子体温計「けんおんくん」の試作では、形状の検討に3Dプリンタが使われました。柴田さんは、もともと手描きのスケッチをほとんど用いることなく大半のデザインを行うといいます。手で粘土をこねて形をつくり出すのに相当する作業を、コンピュータの中で3Dデータを加工しながら行うのです。その結果を手にとって検証するため使うのが、3Dプリンタで出力したグレーのモデル。現在は3次元のデータを扱うアプリケーションの発展により、こうしたプロセスで形態の完成度を高めるデザイナーが増えています。この進め方には、データをメーカーと共有し、そのまま製造に活かせるというメリットがあります。

そのため、柴田さんの展示ケースには"原画らしきもの"があまり見当たりません。しかし完成したデザインには、柴田さんらしいラインがはっきりとあり、人間性さえ伝わってくる気がします。デザインのためのツールが時代や世代によって変わっても、つくり手と最終的な形態は密接に結びついているのです。

「㊙展」では他にも芸術家、工芸家、評論家など、計26名の多様な領域で活躍する作家の作品が展示され、それぞれのクリエイションの原点にあるものを伝えます。そのセレクトや構成も参加作家ごとに趣向が凝らされ、各々の世界観を垣間見せてくれます。何度、足を運んでも、新しい発見があるに違いありません。

文/写真・土田貴宏

2020年1月25日、企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」に関連して、クロストーク「建築のマル秘 内藤 廣×田根 剛」を開催しました。

日本デザインコミッティーのメンバーである内藤 廣が、ゲストに田根 剛を迎え、「建築」をテーマに語り合いました。モデレーターを、展覧会ディレクターの田川欣哉が務めました。

本トークは、田根が、会場に展示されている内藤の"原画"について、内藤本人に尋ねる形式を用いました。

内藤が自身の持つ二面性を描いたスケッチ「青鬼と赤鬼」には、建築をつくるときの葛藤や矛盾が表れているように感じたと田根は言います。クリエイターである一方、社会との整合性をとる必要もある、建築家という職業。人間を本質的な対象とするため、ものごとを処理したりまとめ上げたりすることと逆のモチベーションもあるはずだと、内藤は答えました。

また、「デザインの領域の再構成」や「ArchitectureとDesign」といったスケッチについては、描かれた図をスタートに、国内外の社会思想やデザインに対する捉え方にも話が及びました。

さらに田根が選んだのは、内藤の手帳に貼られた「民法」の条文。「私権は公共の福祉に適合しなければならない」という一文に、建築やデザインはどう関わるのかという各々の意見を述べました。

トークの最後には、未来に関する議題があがり、世界を取り巻くテクノロジーや新たな技術、モノとコトの関係性などを語りました。

2020年1月11日、企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」に関連し、ギャラリートーク/原画解説「頭の中のキラキラを外に出すプロセスのマル秘」を開催しました。グラフィックデザイナーであり、日本デザインコミッティーのメンバーでもある原 研哉によるイベントです。

「人々の頭の中のイメージは大体キラキラしているものだが、それを外に出してしまうとたいていの場合、萎んでしまう。プロフェッショナルは、そのイメージが損なわれないよう外に出す技術を磨いていく必要がある」と語る原。トークでは、会場にて展示されているスケッチを中心に、自らが関わったプロジェクトのプロセスを説明しました。

雑誌『一冊の本』表紙では、スーパーリアルの画家 水谷嘉孝に仕上げてもらうための原画を、原は約25年前から描き続けており、イメージをリアルなかたちとして表出するプロセスを、具体例をあげながら解説しました。

「HOUSE VISION 2016 TOKYO EXHIBITION」では、精細なスケッチが描かれた台割に基づく書籍編集によって展覧会のディレクションを行なったことなどに触れ、原が、頭の中に描いたイメージを、どのようにスケッチに落とし込み、グラフィックや展覧会を成り立たせているかについて語りました。

台割に添った精細なスケッチは、書籍の編集デザインであると同時に、展覧会のディレクションの中核的な作業であることを説明しました。「建築としての展示ハウスの把握や、それを写真としてどう表現するかを、細部にわたって描いていくことで展覧会ディレクターとしての準備作業が完成していく」という原の解説は、自身のスケッチの意味を分かりやすく解きあかすものでした。

「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」に展示されている"原画"は、つくり手の世代、作風、目的などによって豊かなバリエーションがあります。そこから各々の姿勢を読み解くのが、この展覧会の大きな楽しみです。ここでは、そんな"原画"の一部をデザインジャーナリスト 土田貴宏による解説とともに見てみましょう。

デザインも、アートも、評論も、あらゆる表現活動は完成したものが世の中に発表され、長期間にわたって多くの人の目に触れていきます。しかし今回の「㊙展」がフォーカスするのは、つくり手の発想の基点になったものや、制作の過程で生まれたものなどが伝える、クリエイションの鍵になったひらめきです。そのほとんどは世に出る機会のない、つまりはつくり手にとって「㊙」の存在。完成したものからは窺い知ることの難しい、ものづくりの圧倒的なダイナミズムが、そこに詰まっています。

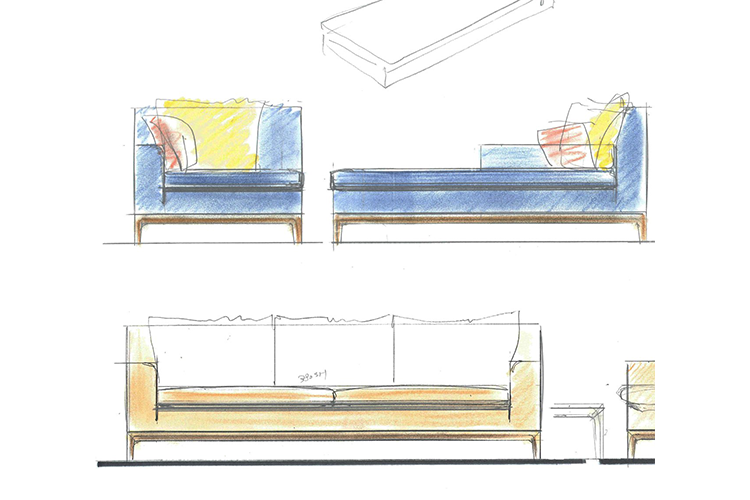

たとえば1940年生まれで、1979年から日本デザインコミッティーに参加しているデザイナーの川上元美さんには、下のような椅子のスケッチがあります。

© Motomi Kawakami

© Motomi Kawakamiこのスケッチは、ドラフター(定規などの製図用具をそなえた製図台)で描いた黒の線画に、彩色を施したものです。全体のフォルムは直線を基調にしていますが、手描きならではの曲線がところどころに用いられているのがわかります。またフレームは木で、座面は布地張りでできていることが、パステルのような画材による彩色で表現されています。それぞれの微妙な色合いや雰囲気を、手描きの筆致によって伝えているのです。拡大部分の線画を添えることで、細部のイメージも明確にしてあります。

このような椅子をデザインするプロセスの中では、よりラフなスケッチやドローイングから、数値などを記した図面まで、3次元のフォルムを2次元で表現する段階がいくつもあります。上のスケッチは、その中間のものと位置づけられるでしょう。デザインのイメージを的確に伝えるとともに、ディテールなどの検証を可能にするために役立ちます。

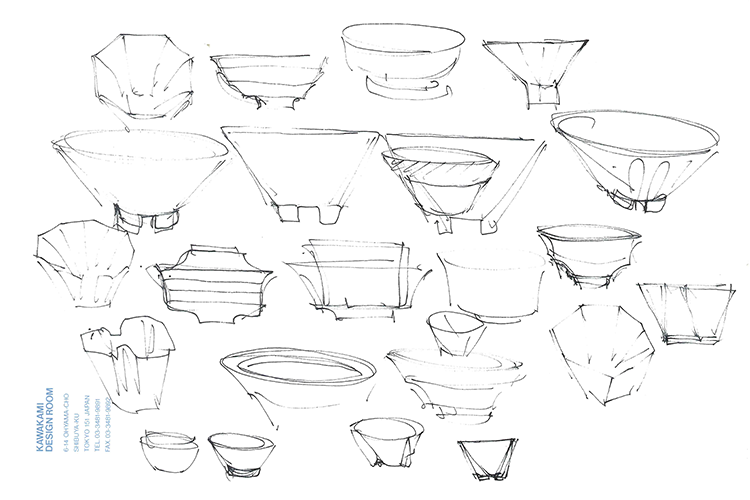

© Motomi Kawakami

© Motomi Kawakamiまた上のスケッチは、陶磁器をデザインする過程で描かれたものです。先ほどの椅子のスケッチとは違い、すべて1本のペンでフリーハンドで描かれています。多くが円錐を基調にしているものの、さまざまな形状の器が1枚の紙に描かれていることから、デザイナー自身もまだ明確なイメージを掴めていないことが想像できます。器を真横から見た状態や、斜めから見た状態が混在し、線を重ねて描いた部分もあります。デザイナーはこうして自由に手を動かしながら、デザインのインスピレーションを確固としたものへと高めていくのでしょう。

© Motomi Kawakami

© Motomi Kawakamiこちらもフリーハンドで描かれた、3脚のアームチェアのスケッチです。座面、背もたれ、それを支えるフレームは共通で、脚部の形状のバリエーションを考えている過程のようです。すべてフレームは鋼管を用いており、青い椅子はキャスター付き、緑の椅子はスタッキング仕様、赤い椅子は前脚のみのキャンチレバー(片持ち構造)が特徴になっています。オフィスでの使用を前提にしたものらしく、形は違っても統一感があります。あえて正面や横からではなく、斜め後ろから見た状態で形態を検証しているのも興味深いところです。

現在は、手描きのプロセスを踏むことなく、最初からコンピュータの中で3次元のデータを操ってデザインを発想するデザイナーも増えているようです。早い段階からデジタル技術を使って立体データを制作すれば、あらゆる角度からフォルムやディテールを確認でき、修正も容易で、色彩や素材感を自由に変更することが可能です。川上さんの仕事でも、コンピュータを使うことが増えてきたと言いますが、手で描いたものの人間味にも愛着があるようです。こうした感覚については、デザイナーの世代や各々の経験が反映されることでしょう。

川上さんは、橋、公共空間、インテリア、家具、日用品など幅広いものを手がけています。その課題に求められる要素を適切に満たし、高度な精度感のある、端正な印象のデザインが多いようです。それらは多くの人々が使うのにふさわしい普遍性や汎用性をそなえていますが、同時にデザイナーの個性を感じさせるのは不思議です。自身の手を使って最初に掴んだイメージが、いくつもの段階を経ても揺らぐことなく貫かれているからに違いありません。

文・土田貴宏

2019年12月13日、企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」に関連して、クロストーク「プロダクトデザインのマル秘 深澤直人×鈴木 元」を開催しました。

日本デザインコミッティーのメンバーである深澤直人が、ゲストに鈴木 元を迎え、「プロダクトデザイン」をテーマに語り合いました。モデレーターを、展覧会ディレクターの田川欣哉が務めました。

トークでは、深澤が手がける家具シリーズ「HIROSHIMA」などを例に、デザインの着想、具体化、商品化といったプロセスについて語られました。

マルニ木工との協働で生まれた「HIROSHIMA」のアームチェアは、木目と緩やかなカーブが美しく、シンプルながら精緻なデザインを特徴としています。

深澤のアイデアスケッチには、完成品とほぼ変わらない当初のデザインが描かれていますが、このイメージをそこなうことなく製品化するには、マルニ木工と職人の技術力が欠かせませんでした。

深澤は、このような製造段階での仕事を理解することや、クライアントと対話を重ね、商品を求めている人の視点を得ることが、デザインのプロセスにおいて重要だと述べました。

また、「かたち」ではなく「すがた」をデザインするという深澤は、周囲との調和や雰囲気を重視し、プロダクトを直観的に見ることを大切にしていると言います。

これは、深澤が館長を務める日本民藝館の創立者であり初代館長の柳 宗悦が説いた民藝への眼差しにも通じています。

トークの最後には、参加者との質疑応答が行われる中で、それぞれのプロダクトデザインの展望が語られました。

「良いデザイン」を求める人々が増えることが優れたデザインを生みだす土壌になるとし、デザイナーだけでなくユーザーの意識の変化がデザインの発展につながることを伝えました。

ギャラリー3では、2020年1月13日まで、「DESIGN COLLECTION by MATSUYA GINZA」を開催中です。1955年、日本のグッドデザインのパイオニアとしてスタートしたデザインコレクションでは、日本デザインコミッティーメンバーによってセレクトされた、世界中の優れたデザイングッズ・コレクションを販売しています。本イベントでは松屋銀座とデザインコレクションの活動の紹介とともに、コレクションの中から、厳選したアイテムを展示販売しています。

デザインコレクションコーナーでは、デザインをより深く理解していただこうと、商品にメンバーによる解説コメントがついています。ショップコーナーでは、グッドデザインをキーワードに、デザインコレクションとの繋がりが強い4つのショップのものづくりを紹介。イベントコーナーでは、アクセサリーやバッグ、ストールなど、松屋がおすすめする6名のクリエーターの商品を週替わりで紹介しています。

小泉 誠による会場構成も見どころのひとつ。ギャラリー1&2で開催中の「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」とあわせ、ぜひご来場ください。

撮影:吉村昌也/Photo: Masaya Yoshimura

2019年12月7日、企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」に関連し、ギャラリートーク/原画解説「照明デザインのマル秘」を開催しました。照明デザイナーであり、日本デザインコミッティーのメンバーでもある面出 薫によるイベントです。

「光のデザインは時を視覚化すること」と語る面出。灯りを必要とする夜間だけでなく、24時間という1日の流れのなかで、音や匂いなど見えない要素も考慮し、最終的な気配をつくることを自らの仕事としていると言い、照明デザインのプロセスを、本展会場にて展示されているスケッチや模型とともに紹介しました。

そして、東京駅丸の内駅舎の保存・復原ライトアップのプロジェクトでは、「和やかな景色」をテーマとし、面出曰く「美人の薄化粧」のように、光と影のグラデーションやコントラストにこだわるほか、素材に合わせて照明を変えるなど、現場でも細かい造作を行ったと説明しました。

面出は、言葉だけでなく、描いたものをクライアントや自身のデザインチームに共有することで、コミュニケーションを円滑に進めることができると語ります。面出が「感動したら、よくみてその理由を考える。その後絵に描いたり、言葉に残したりする行為が自らのスケッチ」と言うように、面出のプロジェクトに対する想いや考えを、他者と共有し、実現するための"熱量"が参加者に伝わるイベントとなりました。

2019年11月30日、企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」に関連して、田川欣哉、鈴木康広によるオープニングトーク「㊙展のマル秘 −展覧会ができるまで−」を開催しました。

会場で展示しているデザイナー達の"原画"さながらに、実際の会議資料なども公開し、展覧会の企画がスタートしたときから開幕までの道のりが語られました。

本展に"原画"を出展している日本デザインコミッティーのメンバー達に、田川が初めて展覧会のプランを提案したのは、2018年7月。

熊本県で育った田川は、かつては、雑誌などの二次情報を通してデザインに触れていたと言います。のちに上京すると、山中俊治のアシスタントとしてクリエイションの現場に直接立ち会うようになります。そこでものづくりへの意欲を後押しされた経験から、田川は、より多くの人に「生のクリエイションを感じて欲しい」「デザイナーの肉声を伝えたい」と考えました。

その田川の提案に、はじめは賛否の声があがったといいます。そこには「プロセスは人に見せるものではない」という意味も含まれますが、委託の仕事が大半となるデザイナーは、守秘義務によってプロセスを公開するのが難しいという事実もあります。

それでも、田川の意見に賛同してくれたメンバー等がそれぞれの"原画"を持ち寄ると、他のメンバーも興味深そうに見入るようになり、少しずつ"原画"が集まっていきました。

本展では、会場に来られない人にも「デザイナーの肉声」を届けるために、メンバー達へのインタビューをポッドキャストで配信しています。そのインタビューは、田川と鈴木康広が一人ひとりの元を訪ねて収録し、編集せずにメンバーの言葉をそのまま伝えています。自身の専門分野に出会ったきっかけ、仕事を始めた頃のことから、デザインについての持論までが、それぞれの話し方や言葉選びといった個性とともに語られます。

ほぼすべてのメンバーの元を巡った後、二人は、「今はその分野の代表となるような人も、キャリアのはじめには、先人達の中で自分が活躍できる分野を探していたことが印象的だった」と言います。

鈴木は、メンバー達のことを「"わざわざやる"のではない、"避けられない無駄"の壁にぶつかり続けた人達」と表現します。「ここで展示されているスケッチは、僕たちが当たり前だと思っているモノやコトが解決されてきた物証だ」と語りました。

最後に来場者から「個性豊かなメンバーのインタビューを通して、共通している点はあったか」という質問に答え、「自分にぴったりな思考の出力方法を、かなりこだわって研究しているということ。」と田川。続く鈴木は、「その出力方法こそが㊙で、それを考えるということが、ものづくりを始めることにつながっていくのだと思う。」と語りました。

デザイナーたちが、デザインの過程において生み出すスケッチや図面、模型。それらは、多くの人々の目に触れる完成品に比べて、あまり光が当てられません。しかし、そんな「秘められた部分」にこそ、デザインの大切なエッセンスは刻まれています。

2019年11月22日、いよいよ開幕となる企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」では、日本デザインコミッティーに所属する幅広い世代の現メンバー26名によるスケッチ、図面、模型、メモといった多様な「原画」を紹介します。それらを間近で目にすることは、今後のものづくりを担う人々にとって、刺激と示唆にあふれた体験になることでしょう。

展覧会ディレクターにはデザインエンジニアであり、日本デザインコミッティーの最も若い世代に属する田川欣哉を迎え、世代や領域が異なる人々の結節点となり、日本の出会いんの豊かな蓄積を未来の創造へと活かすきっかけになることを目指します。

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)View of Lobby

「原画が生まれるところ」(映像:ドローイングアンドマニュアル)

「原画が生まれるところ」(映像:ドローイングアンドマニュアル)"Where Original Ideas Are Born" (Film Production: DRAWING AND MANUAL)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)View of Gallery 2

松本哲夫 展示風景

松本哲夫 展示風景Exhibit view (Tetsuo Matsumoto)

新見 隆 展示風景

新見 隆 展示風景Exhibit view (Ryu Niimi)

隈 研吾 展示風景

隈 研吾 展示風景Exhibit view (Kengo Kuma)

「作家たちの椅子」

「作家たちの椅子」"Chairs Designed by Committee Members"

撮影:吉村昌也/Photo: Masaya Yoshimura

2019年11月22日よりはじまる企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」。1953年の設立以来、すぐれたプロダクトの選定やデザイン展の開催を通して、日本のデザインに貢献し続けてきた日本デザインコミッティーの幅広い世代の現メンバーたちが、創造の過程で生み出したスケッチ、図面、模型の数々を紹介します。

今回のレポートでは、本展映像作品「原画が生まれるところ」の撮影にあたり、メンバーの鈴木康広の研究室を訪れた様子をご紹介します。

2019年9月13日、東京大学先端科学技術研究センター。ドローイングアンドマニュアルは撮影のため、同センター内にある鈴木の研究室を訪ねました。

当日、鈴木は引越しの最中にあり、内装を塗ったばかりという新たな研究室にて撮影は行われました。

2001年から現在に至るまで、ツバメノート株式会社の無罫のノートでスケッチを行っている鈴木。現在は廃版となってしまった、灰色の背表紙のノートを用い、特に使用順を設けず、手に取ったノートの余白に描いていると言います。鈴木は、ノートに描かれた過去のスケッチに偶然出会うことで、当時気づけなかったことが分かると続けました。その後、鈴木が大学生の頃に描いていたパラパラマンガなどにも話が及びました。

デザインの「原画」は、どのような場所で生まれるのでしょうか。本展会場では、「原画」の見方の手がかりとして、日本デザインコミッティーの現メンバー、原 研哉、伊藤隆道、鈴木康広、山中俊治の創造の現場を、ドローイングアンドマニュアルが撮影した映像作品「原画が生まれるところ」を展示します。

メンバー26人の「原画」とともに、どうぞご期待ください。

2019年11月22日に開幕となる企画展「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」。日本デザインコミッティーに所属する26名の現メンバーたちが、多くの人々の目に触れる完成品をつくり上げるまでの過程で生み出すスケッチや模型を紹介する展覧会です。

開催に先駆けて9月17日、メンバーシップやパートナーの方限定のスペシャルトークイベントを開催しました。登壇したのは、展覧会ディレクターの田川欣哉、会場構成を務める中原崇志、テキストを執筆する土田貴宏です。

まずは、田川が自身の仕事を紹介しました。田川が代表を務めるTakramでは、ビジネスとテクノロジーとデザイン、それぞれのバックグラウンドをもった人々がそれらを組み合わせて仕事をしています。

次に、㊙展のコンセプトを固めた経緯を語ります。

20代の頃、デザインエンジニア 山中俊治のアシスタントを務めながら「つくる人」を目指していた田川は、山中が書類の裏などに描くスケッチに刺激を受けました。つくる人が舞台裏で行うアウトプットを間近に見る興奮が、ものづくりを加速する大事な経験であったと振り返ります。

日本デザインコミッティーは、デザイナー、建築家、評論家が自主的に参加し、1953年の設立以来、世代ごとにバトンを受け継ぎ活動を続けてきました。現在、その最も若い世代に所属する田川は、各分野を代表するメンバー達の「秘められた部分」を公開することが、さらに若い世代のクリエイティブを目指す人々の心の栄養となり、日本のデザインの遺伝子を伝えられるのではと考えました。

続いて、中原崇志の解説を交え、計画中の図面やCGを見ながら会場を巡ります。展覧会ディレクターの田川の意図を踏まえながらも、中原自身が展示ひとつひとつをどのように読み解き、空間として表現しようとしたのか説明しました。

土田貴宏は、専門領域、道具、デザイナーの個性によってさまざまな「原画」のあり方を一挙に見られることも本展の大きな魅力、と言います。日本デザインコミッティー創立メンバーの一人、勝見 勝が「建築家とデザイナーと美術家は、汎地球的な規模における人類文明のため、協力を重ねなければならない」と記したように、多様性が日本のデザインを先に進めていくための重要な要素だと、本展の企画チームは考えます。

さらに、展覧会ディレクターの田川が「裏テーマ」とする、フィジカルとデジタルが結合する未来のデザインのかたちにも話は及びます。本展は、40代から90代までの「つくる人」によるスケッチが、デジタル化を前提とする世代のものづくりに出会うことで、分野だけでなくアナログとデジタルの間にある断崖をつなぐきっかけになることも目指しています。

田川は、この世代から世代への「寄付」のような活動が、本展をきっかけに広まれば、と語りました。

この日は、これまでには開幕前に公開されることのなかった、展覧会の企画段階がすみずみまで紹介され、「㊙展」のタイトルにふさわしいイベントとなりました。

㊙展プレイベント「田川欣哉スペシャルトーク」

開催日:2019年9月17日(火)

会場:東京ミッドタウン・デザインハブ内 インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター

登壇:田川欣哉、中原崇志、土田貴宏

主催:21_21 DESIGN SIGHT

協力:公益財団法人日本デザイン振興会