contents

2012年8月 (16)

9月21日より開催の企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

本サイトと、展覧会会期中の会場でご覧いただけます。

第20回造本装幀コンクール(1985年)で受賞。会員故デザインは無料。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

9月21日より開催の企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

本サイトと、展覧会会期中の会場でご覧いただけます。

伝説のフランス三ツ星レストランツアー。パリのホテルに集合。

ニースからパリへの途上。一日三食一週間フランス料理。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

9月21日より開催の企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

本サイトと、展覧会会期中の会場でご覧いただけます。

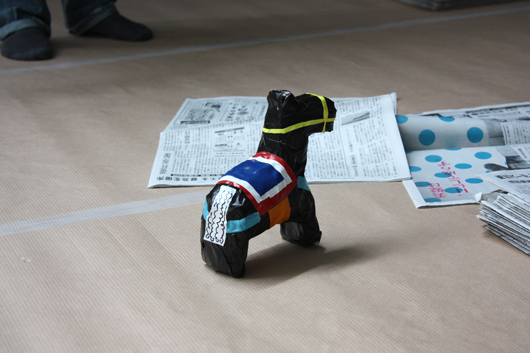

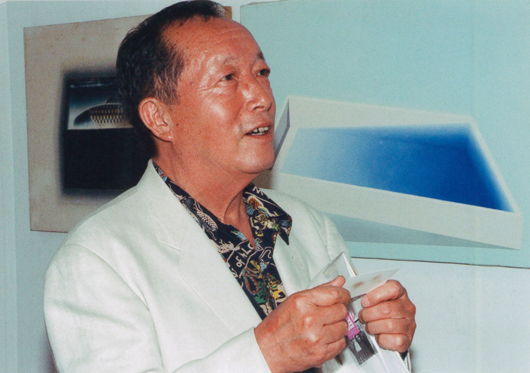

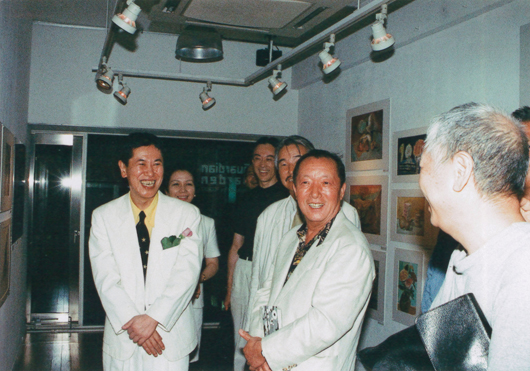

リクルート・タイムトンネル4回展 「佐藤晃一の研究」展の初日。

(コメント、キャプションは全て提供者による)

「私の一光さん」

9月21日より開催の企画展「田中一光とデザインの前後左右」にあわせ、生前の田中一光を知る多数の方々よりお寄せいただいた、貴重な思い出の写真や資料を連載で紹介します。

本サイトと、展覧会会期中の会場でご覧いただけます。

- Vol.1

- 佐藤晃一

- Vol.2

- 日暮真三

- Vol.3

- 木村重信

- Vol.4

- 児山紀芳

- Vol.5

- 水上町子

- Vol.6

- 尾崎浩司

- Vol.7

- 北村みどり

- Vol.8

- 操上和美

- Vol.9

- 松永 真

- Vol.10

- 永井一正

- Vol.11

- 遠藤 享

- Vol.12

- 広川泰士

- Vol.13

- 木内雅雄

- Vol.14

- 浜田桂子

- Vol.15

- 田中成典

- Vol.16

- 高橋 平

- Vol.17

- 杉本貴志

- Vol.18

- 川上元美

- Vol.19

- 斎藤日出男

- Vol.20

- 三宅一生

- Vol.21

- 木田安彦

- Vol.22

- 東海晴美

- Vol.23

- 粟辻早重

- Vol.24

- 山本 寛

- Vol.25

- 藤塚光政

- Vol.26

- 島本理佳

- Vol.27

- 海上雅臣

- Vol.28

- 金井政明

- Vol.29

- 千住 博

- Vol.30

- 小山英夫

- Vol.31

- 緒方規矩子

- Vol.32

- 廣瀬禎彦

- Vol.33

- 住友博昭

- Vol.34

- 濱中月村

- Vol.35

- 徳永明美

- Vol.36

- 竹尾 稠

- Vol.37

- 内田 繁

- Vol.38

- 矢崎泰久

- Vol.39

- 金子正剛

- Vol.40

- 森澤嘉昭

- Vol.41

- 内藤 廣

- Vol.42

- 太田徹也

- Vol.43

- 迫村裕子

- Vol.44

- 紀国憲一

- Vol.45

- 麹谷 宏

- Vol.46

- 伊藤 豊

- Vol.47

- 原 研哉

- Vol.48

- 福田秀之

- Vol.49

- 長友啓典

- Vol.50

- 勝井三雄

- Vol.51

- 松吉太郎

- Vol.52

- 秋山 育

- Vol.53

- 緒方裕子

- Vol.54

- 上條喬久

- Vol.55

- 小嶋茂子

- Vol.56

- コシノジュンコ

- Vol.57

- 蓬田やすひろ

- Vol.58

- 川上嘉瑞

- Vol.59

- 小池一子

- Vol.60

- 八木 保

- Vol.61

- 辻井 喬

- Vol.62

- 森下茂行

- Vol.63

- 細田 由起子

- Vol.64

- 北島義俊

- Vol.65

- 浅葉克己

- Vol.66

- 藤本晴美

- Vol.67

- 黒田泰蔵

- Vol.68

- 中西元男

- Vol.69

- 杉本 友太郎

開館時間延長のお知らせ

21_21 DESIGN SIGHTは、8月24日(金)と25日(土)の2日間、下記の通り開館時間を延長します。

「テマヒマ展〈東北の食と住〉」開館時間延長

開催日:8月24日(金)、25日(土)

開館時間:11:00〜21:00(入場は20:30まで)

なお、最終日の8月26日(日)は、通常通り20:00までの開館となります(入場は19:30まで)。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

Photo: Yusuke Nishibe

9月21日より、企画展「田中一光とデザインの前後左右」を開催します

9月21日より、企画展「田中一光とデザインの前後左右」を開催します。

戦後から経済成長期へ。激しい時代を伸びやかに生き抜いた、日本を代表するデザイナー 田中一光。その視線は伝統の継承から未来の洞察、東と西の国々との交流など田中自身の言う「デザインの前後左右」にわたっていた。同時代のクリエイターや企業家とともに練り上げた仕事の数々をアーカイブから紹介し、未来への示唆を探っていきます。

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

「今年は雪が少なくて、いつもの半分ほどですね」。テマヒマ展リサーチの終盤、雪にも寒さにも慣れてきたはずの私たちだったが、最初のひとことに驚かされてしまった。

すぐ前の家の屋根はこんもりと積もった雪に覆われ、周囲の雪も高さが1mは積もっている。これが例年の半分とは......! 東北各地を訪ねているといっても、私たちは東北の大切なところをまだちっとも分かっていないのかもしれないなあ。そう自分に言い聞かせながらの、福島訪問のはじまりだ。

奥会津地方となる大沼郡三島町。郡山から西に向かい、猪苗代町を抜けて会津若松市や喜多方市(写真次:会津桐下駄)などの複数箇所でリサーチや取材を終えた後に三島町に入った私たち(2枚目:会津桐たんす)。今回は映像作家の山中 有さんも一緒だ。

三島町は昨年夏の「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」の際に、からむし織の取材で訪ねた昭和村の近く。夏の昭和村訪問を思いだし、ちょっと懐かしい思いになった。

三島町生活工芸館でお会いしたのは五十嵐義展さん。1979年生まれの五十嵐さんは東京の大学を卒業後、生まれ育った三島町のものづくりを支える仕事についている。奥会津三島編組品振興協議会の運営事務局として、毎年6月に開催され、全国から大勢の人が集まる「ふるさと会津工人まつり」の運営にも関わる立場だ。

五十嵐さんによると、三島町の「生活工芸運動」は1981年から始まった。木工、陶芸、編み組み、染め、塗りでつくられたすべての生活用具を「生活工芸品」として、1987年には「ものづくりの拠点」としての生活工芸館も誕生した。「雪国の暮らしのなかで、ものづくりは冬の楽しみのひとつなんです」

そのひとつ、奥会津編み組細工。山ブドウ細工(写真次)、マタタビ細工、ヒロロ細工(2枚目写真)とさまざまある。生活工芸館の展示を説明していただいた。

五十嵐さんに案内いただき、編み組細工を手がける2氏の工房に向かった。まずは二瓶(にへい)新永さん。手さげを中心とする山ブドウ細工を手がける伝統工芸士でもある。

素材となるのは山ブドウのツルで、その皮部分を使う。毎年梅雨入りの頃に素材を奥山にとりにいくことから作業は始まる。素材の下ごしらえに時間がかかるのは他の編み組細工と同様で、皮を幅ぞろえし、なめす作業だけで丸2日。

パスタマシンのような機械をカスタマイズした「なめし機」を用いる人もいるなど、それぞれに工夫を凝らしながらの制作となっている。堅いツルをなめして編むには、かなりの根気が不可欠だ。

二瓶さんや五十嵐さんとの話から、「地元でとれる山ブドウのツルが少なくなってきている」ことも知った。ツルの採取は、翌年、再び新しい芽がでるための配慮とともに行なわれなくてはならない。そう、自然の素材を用いる手仕事の継承とは、素材を入手できる環境を大切に伝えていくことでもある。

続いてお会いしたのは、展覧会の映像にも登場いただいたマタタビ細工の五十嵐文吾さん。同じく伝統工芸士。「大正11年生まれです」と文吾さんからうかがい、私は頭のなかで年齢を数えた。今年で90歳......! マタタビ細工をもう何年ぐらい続けているのかうかがうと、「60年以上つくっています」という。

自宅のはなれとして設けられた工房で、そばざるを編む作業を見せていただいた。

生活工芸館の五十嵐義展さんは文吾さんの傍らに正座し、背筋をぴんと伸ばして作業の手元を見守っている。日没時のしんと静まりかえった工房で、聞こえるのは文吾さんがマタタビを編む手元の音。集中した作業の様子。しっかりと編むために、全身の力を使っての作業であることも伝わってくる。

「マタタビ細工はおもに炊事用具づくりに活かされてきました。水切れがよく、水分を含んだ材料はしなやかで、手を傷つけることが少ないのが特色なんです。用途によって編み方が異なります」。五十嵐義展さんが説明してくださった。

そばざるづくりでは底の部分から編み始め、「均質に力をかけていく」のが大切。縁に用いられるのはクマゴヅル。仕上げたざるは軒下に吊るして「寒ざらし」をする。雪に反射した太陽の光(紫外線)によってマタタビの色が白くなる。「寒風はざるを強くします」

ちなみに五十嵐義展さんも幼い頃、祖父がマタタビ細工をする姿を見て育ったそうだ。現在はつくる現場を支えることが仕事だが、日々、皆さんの手仕事を目にするなかで、自然とつくり方を学んでいるそう。

「先日、四つ目ざるをつくろうとやってみたら、つくれました」と自作のざるを見せてくださった。編み方を記した教科書は特にない。囲炉裏(いろり)の周りに集まって、そうやって代々、編み組細工が伝えられてきたのだろうなあ、と想像する。

ところで、三島町には「三島町生活工芸憲章」がある。

1. 家族や隣人が車座を組んで

2. 身近な素材を用い

3. 祖父の代から伝わる技術を活かし

4. 生活の用から生まれるもの

5. 偽りのない本当のもの

6. みんなの生活の中で使えるものを

7. 山村に生きる喜びの表現として

8. 真心を込めてつくり

9. それらを実生活の中で活用し

10. 自らの手で生活空間を構成する

生活とともに生まれ、暮らしのなかで活用される品々。今日まで伝えられてきた精神をさらに継承していこうとする町の活動も、それをさらに次の世代に伝えるべく、五十嵐義展さんのような若い人が情熱を注いでいるところも、本当にすばらしい。

昨年夏に続いて、再訪した東北6県。会場の制約もあって、「食と住」の「住」の展示では最終的に30アイテムに絞らせていただいたが、つくる人々だけでなく研究者や関連施設の担当者をあわせると、私が訪ねた先は70近くとなった。事前に図書館で調べた本にはなかった話、現場の今についても、貴重な話を教えていただくことができた。

そして今、展覧会閉幕を前にして改めて、テマヒマ展のきっかけとなった「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」の展示内容も振り返っている。こちらは東日本大震災後の直後、三宅一生を中心に準備をし、昨年7月に1週間のみ開催した特別プログラムだった。

Photo: Masaya Yoshimura

このプログラムは、遡ること1970年代、デザイナーとしての活動を始めてすぐの三宅一生が、日本各地の職人や機屋、専門工場を訪ねる旅に出ていたことにつながっている。三宅さんの各地の人々との出会いは、現在の活動にもつながっていた。

「すばらしい出会いがたくさんありました」。そうした話を三宅さんから教えていただいたのが昨年春。「東北には時間をかけてじっくりつくる手仕事が多くあります」「ねばり強く工夫を重ね、世界に誇る仕事をしています」。各地の人々との関係もまた、時間を重ねて育んでいくこと......忘れてならない、とても大切なことを教えていただいた思いだった。

私たちの今回の旅は、まだまだ「はじまり」に過ぎない。出会っていない大切なことが多々あるはず、と自覚しながらの取材を続けながら、はじまりのままで終わらないようにしたい、と思う旅にもなった。東北の皆さんから貴重な品々をお預かりしている緊張感とともにまとめたテマヒマ展の会期中、その思いはますます大きくなっている。

また今回、各地を訪ねたことで、テマヒマの様々な意味を実感できたことを大切にしたい。細やかな配慮であり、こだわりや工夫であり、生活と一体となった習慣であり、表現であり、楽しみや喜びでもあった。寡黙ながらも多くのことに気づかせてくれる品々。手間ひまを費やしたものづくりが今後どうなっていくのかにも、目を向けなくては......。

昨年秋から今年春まで、あわただしい訪問になってしまったにもかかわらず、温かく迎えてくださった皆さん、訪問後の細かな電話取材にも応えてくださり、素材や工程について引き続き丁寧に教えてくださっている皆さんに、改めてお礼を申し上げます。

文:川上典李子

2012年8月18日、神楽太鼓奏者・打楽器奏者の石坂亥士による演奏「神楽Tone」が行なわれました。

皇后陛下は8月8日(水)午前、21_21 DESIGN SIGHTに行啓になり、21_21 DESIGN SIGHTディレクターの三宅一生、佐藤 卓の案内で、開催中の「テマヒマ展〈東北の食と住〉」を鑑賞されました。

「会津木綿」のショートフィルムや「麩」、「寒干し大根」などをご覧になる中で、展示品の産地や制作過程について熱心にご質問され、東北に息づく「食と住」の文化に大変ご興味をお持ちのご様子でした。

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

立春を迎える頃には、食と住の取材班が東北六県を駆け巡ってかき集めたサンプルが、東京の21_21のオフィスの一角を占領し始めた。取材班の後を追いかけるようにして、カメラマンの西部裕介さんが現場へと向かう。トム・ヴィンセントさんと山中有さんもまた、ものづくりに関わる人の営みを映像に焼き付けるため、北に向けて車を走らせていった。現地取材もいよいよ終盤を迎えた頃、私たちに忘れられない出逢いが待っていた。

初めて「凍みイモ」に出会ったのは、昨年11月末、青森県十和田市でのことだった。地元の川村ちせ子さんが昔つくったという自家製の凍みイモに驚いた。無数の小さな穴が空いた軽石状のものがネックレス状に繋がっている。持てば拍子抜けするほどに軽い。これが馬鈴薯(ばれいしょ)であると誰が想像できるだろう。寒干し大根同様「凍って溶けて」を繰り返し、10kgの馬鈴薯がわずか1kgになるという。

出来上がった凍みイモを粉にしてつくった団子に、ネギ味噌をつけて食べると美味しいんですよ、と川村さん。「このあたりでは米が満足に食べられなかったから、腹もちのよい凍みイモは重要な主食源でした。けれども今はつくる人がいなくなってしまった」。川村さんもまた、男手を必要とする凍みイモづくりは続けられないという。

「岩手県の葛巻のほうに、まだつくっている方がいるかもれません」、最後に川村さんからそう伺って、私たちは凍みイモのつくり手を探した。山梨県鳴沢村など、他の地域にも凍みイモ文化はある。けれども寒ざらしにされた馬鈴薯がここまで白く空洞化するのは東北ならではの姿だ。加えて明治時代に栽培が奨励された東北の馬鈴薯は、冷害飢饉から命を守るための救荒作物として重要な食べ物だった。青森で見た凍みイモに命綱のような鬼気迫るものがあったのも、そんな歴史と無関係ではないだろう。文献から凍みイモ文化のあった地域をひろい上げて地元の役場に当たったが、若い担当者は凍みイモを知らない。絶えてしまったのだろうか、と諦めかけていたところに、「野田村に、凍みイモをつくっているおばあちゃんが居ますよ」との連絡が入った。取材班は岩手県九戸郡野田村へと向かった。

野田湾を臨む海沿いの村は、山地も多く起伏に富み、強いやませが吹き下ろす。もともと米づくりには向かないこの土地で、川畑りえさんは農業を営み、孫や子供に囲まれた暮らしのなかで、ふと昔食べた凍みイモの味を思い出した。この味が忘れられてしまうという思いが募り、凍みイモづくりを再開したのだった。深々と冷えた1月末、ガレージで一緒に馬鈴薯の皮を剝きながら話がすすむ。

寒中に1週間ほどおいた馬鈴薯をお湯に入れると、皮がつるりと簡単に剝けること。出荷できない「くずイモ」が凍みイモの材料になること。三食お米が食べられるようになったのは、二十歳を過ぎてからだったこと。それまではお米の代わりに芋餅をつくって食べたこと。農家ではお米はつくれず、稗(ひえ)、粟(あわ)、麦をつくって食べたこと。それから、大晦日の晩だけはお米が食べられて嬉しかったことも知った。

「今は手軽にお菓子が食べられる時代だけれど、私はこれで子供を育てたよ」。八十歳を越えた彼女の言葉は明瞭で力強く、働き者のその手は一度も止まらない。今度は紐を通した畳針で、馬鈴薯をネックレス状に繋いでいく。30〜40個を1本にまとめた束は、ずしりと重い。

「川へ行きましょうか」。その束をいくつも担ぐと、川畑さんは車に乗り込んだ。長い年月のあいだに畑仕事で鍛えた足腰。都会から来た我々より、ずっと生命力に溢れた背中だ。ふとその先を見ると、軒先に干し柿がある。凍み豆腐がある。おろした鮭が風干しされている。保存食がとけ込んだ東北の暮らしが、いまも脈々と川畑さんに流れていた。

川畑さん夫婦が乗った車が、延々と山道を走り山頂近くの集落で停まった。川畑さんについて林のなかをすこし歩くと、小川が流れていた。川畑さんは川べりに立ち、イモの束をどぼんと流水に投げ入れた。その端を丸太の端に結びつけ、このまま1週間置いて赤渋を抜くという。渋を抜いた馬鈴薯は陽が暮れてから引き揚げ寒中に干す。凍って溶けて、を繰り返すこと2ヶ月半、ようやく白墨色のデンプンの塊となるのだ。

川畑さんがふたたび車に戻って走り始め、やがて青いトタン屋根の木造平屋の前で止まった。「生まれてから50年間住んでいた家でね。いつかここに戻りたいと思う」。川畑さんはここで凍みイモのつくり方を見て育ったのだ。

それだけではなかった。敷地の入り口には大きな柿の木。さきほど見た干し柿はきっとこの実だろう。その隣に凍みイモがずらりと吊るされている。家の軒下には大量のどんぐりが集めてあった。『どんぐりを干して粉にひき、餅をつくって食べた』。取材中、どこかで耳にした話がこれだ、と思い当たった。その脇にカラフルなネットにはいった白い大きな塊。もしかしてこれは?「そう、おからですよ」と川畑さん。これもまた取材班が探し続けていたひとつ、「凍みきらず」だ!お豆腐を手づくりすれば必ず生じるおからは傷みやすいため、寒中で干すことで長期の再利用が可能になる。さらに家の塀伝いに辿っていくと、大根の葉が干してあった。もちろん味噌汁や煮物の具にもなる。裏の林から眼下を見下ろすと、川だ。さきほどの小川の上流になるのだろう。川に続く斜面には、寒干し大根が垣根のように続いていた。私たちはもう飛び上がるしかなかった。次々と現れる保存食の数々に感動し、興奮し、酔いしれた。各地で見てきた保存食が一同に集まったこの家を、企画会議に持っていきたい、そんな気持ちだった。川畑さんはそんな私たちを傍でただ笑いながら見ていた。

寒中にさらした凍みイモ。

どんぐりも干す。

冬景色のなかで見る緑には元気をもらった。

寒干し大根の垣根に大感動。

展覧会が始まった今も、私は芋餅を食べていない。いや、食べたいという気持ちを、青いトタン屋根の家に置き忘れてきてしまったのかもしれない。ただ時折、川畑さんが眼を細めて笑う姿と、あの大きな手がくっきりと思い浮かぶのだ。

文:奥村文絵

2012年8月11日、株式会社虎屋 和菓子職人の佐藤陽一、石孫本店 代表取締役社長の石川裕子、本展で食のリサーチを担当したフードディレクターの奥村文絵によるトーク「味噌黒米餅ができるまで」が行なわれました。

トーク終了後には、スープを軸に衣食住を考えるデザイナー 遠山夏未による特別試食会「スープでめぐる東北保存食の旅」も行いました。

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

宮城県を訪ねたのは1月。まずは、仙台市から北上して大崎市へ。伊達政宗が居城していたことで知られる岩出山地区にある大崎市竹工芸館で「しの竹細工」の取材を行なう。続いて私たちのクルマは東に向かった。東日本大震災による津波の被害が大きかった石巻市雄勝(おがつ)町が次の目的地だ。移動は、北上川を目にしながらとなった。

国内製造の硯の約8割を占める「雄勝硯」。雄勝でとれる玄昌石(げんしょうせき)は粒子が均質、刃のように細かな目が整っていることから硯に最適。そう、かの政宗公にも愛された硯でもある。私たちが訪ねたのは、震災と津波の大変な状況に屈することなく、いち早く雄勝硯の制作を再開した遠藤弘行さん。

津波で自宅兼作業場を失ってしまった遠藤さんが、自宅敷地の一角にプレハブの仕事場を設け、「すずり館」の看板を再び掲げたのは昨年6月のこと。石を拾い集め、職人だった知人から道具を譲りうけての再スタート。日没が早い秋以降はソーラー電池で蛍光灯をつけて、硯をつくり続けた。「一日も早く再開して、お客さんを喜ばせたかったんです」

「雄勝の石には、黒石、白石、ねずみ石とあります。ねずみ石は今は採石されておらず、雄勝硯の9割が黒石です。堅いのが白石で、縞模様があるもの、長年隣接していた土の色がそのままついた石など、様々あります。石の表情、そして性質を見ながら、ノミを入れます。10種類のノミを使いわけながら彫り、最後に彫刻を施して仕上げます」

父の遠藤盛行さんは、雄勝石の採石師としては3代目だった。やがて、「雄勝のすばらしい石を硯に使いたい」と、採石だけでなく硯づくりも行なうようになった。その父から弘行さん(1959年生まれ)が硯づくりを学び始めたのは、24歳のとき。

「使ってもらえること、お客さんに喜んでもらえることが、硯づくりの一番の喜び。使われてこそ自分の仕事が活きる」。瞳を輝かせながら語ってくれた。この硯は使いやすい。硯がよかったから満足のゆく文字が書けたよ。そんな声を聞けることが励みだという。

私たちが遠藤さんを訪ねてから2カ月後となる今年3月、「仕事場を増設した」との連絡をいただいた。作業場の横に、6畳ほどの販売コーナーを設けたのだという。雄勝石と硯を集めるボランティアが、隣の家の敷地から、1メートルほどの土砂に埋もれていた遠藤さん作の硯を見つけ出してくれたとの朗報も。「硯が、150以上見つかったんです!」

テマヒマ展の会場で紹介している硯は、こうして土砂から見つけられた硯の一部。次写真の右2つが白石を、左が黒石を用いたもの。会場で紹介している原石は白石。今年3月には、雄勝石(黒石)の採石も再開した。硯の町は、たくましく前へと進んでいる。

硯の裏側も端正な姿。そこに、かつてグラフィックデザインやレタリングを学んでいた遠藤さん(次写真)ならではの、美しく力強い文字が刻まれている。

ところで、この雄勝石は地元の建物の屋根にも活用されてきた。高台に移動してみると、雄勝石のスレート瓦の建物が凛とした姿で残っていた。

これら雄勝石のスレートは、辰野金吾の設計で1914年に竣工した東京駅丸の内駅舎にも用いられている。

現在行なわれている東京駅丸の内駅舎保存・復原工事でも、駅舎を象徴する中央部の屋根に雄勝石スレートが用いられている。その数、1万5000枚。大震災をこえて、計画通りに仕上げられた。ちなみに1914年の東京駅駅舎竣工時には宮城県登米(とめ)市のスレートも用いられており、今回の復元でも当時のスレートが再利用されている。

宮城県滞在中、仙台の堤焼(つつみやき)も訪ねた。こちらも伊達政宗とのつながりが深く、伊達藩窯として始まった歴史がある。その後も多くの陶工たちが、生活に必要な雑器をつくりつづけてきた。堤焼の甕は、かつて柳 宗悦と濱田庄司からも絶賛されている。

しかし第二次世界大戦後から1960年代後半、堤焼に関わる人々は土管(どかん)づくりが主となっていった。そのなかで堤焼本来の甕(かめ)や茶器づくりにこだわったのが乾馬(けんば)窯だ。

時代とともに状況は変わり、陶製土管は、塩化ビニールやポリエチレンなどを素材とするプラスチック土管に一変していった。周囲の窯は次々と消えていった。「堤のやきもの」づくりを一貫して継続してきたからこそ、堤焼乾馬窯は今に続いているのである。

今では堤焼唯一の窯となり、4代目針生乾馬(次写真左)が代表を務める。堤焼誕生の地である仙台市堤町の開発が進み、市内北部の丸田沢に移転したのは1964年のことだ。

水甕、漬物甕、味噌甕......ひと昔前まで仙台周辺の家々で見られた様々な甕。水甕は水道が整備される以前、井戸から水を汲んで、その日の飲料水を蓄えるために用いられていた。大きな水甕があれば、およそ45リットルはためておける。

堤焼で使われる地元の土は粗くて強く、この性質によって大きな甕をつくることができる。しかし、土には珪砂が多く含まれるため、水が漏れないように釉薬を厚くかけることが求められる。黒釉薬と白釉薬、力強く豪快な『なまこ釉』が特色。「釉薬の流れ方はそのつど違う。かけるのはすべて勘です」と、針生乾馬さん。

「黒釉薬には、仙台市北部の鷺ケ森の岩を。白の『なまこ釉』には、籾殻(もみがら)灰を使います。地元の米、ササニシキ、ひとめぼれの籾です」。籾殻の灰に含まれる珪酸は、耐火物で高温でも溶けにくい。そのため濁って白く見える。(堤焼を詳しく紹介している本に、笹氣出版(仙台)発行の『堤焼 乾馬窯 四世 針生乾馬語』があります)

東日本大震災で被害を受けてしまった登り窯は、私たちが訪ねた時も破損したままになっていた。大甕も割れており、周辺に破片が散ったままだ。器をはじめとする小物の多くも割れてしまったようで、庭には大量の破片が集められていた。

ああ......。積もった雪を手ではらいながら、破片となった壷や器を見ていた私たちに、針生さんが静かに語りかけてくれた。「またつくればいい。この手でまたつくればいいんです」。針生さんは1927年生まれ。その情熱、前向きな姿勢にはっとさせられてしまう。

遠藤さんと針生さん。それぞれに別れがたく、帰り際に思わず握手をさせていただいた。遠藤さんのしっかりした手。針生さんの柔らかな手。地元の石、地元の土に長く向き合ってきた手だ。ものづくりの情熱と直結するこうした手によって、歴史あるものづくりはさらに続いていくのだろう。「テマヒマ」を未来につなぐ想い、地元の皆さんのたくましさが、しっかりと伝わってくる。

文:川上典李子

テマヒマ展×MUJI

MUJI東京ミッドタウン店では、8月6日(月)~8月13日(月)の期間、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」で展示されている品々より、MUJIが選んだ8つを展示しています。

無印良品のものづくりが目指してきた「永く作られ、永く使われる」ものづくりの精神が東北のものづくりと重なりあいます。

この期間、MUJI東京ミッドタウン店でお会計時に「テマヒマ展」半券のご提示で、10%OFFでお買い物いただけます。(一部対象外あり)

ぜひお立ち寄りください。

21_21 DESIGN SIGHT 公式Twitter、Facebookがスタート

21_21 DESIGN SIGHTの公式Twitter、Facebookを始めました。

展覧会や関連プログラム、施設に関する情報を随時お知らせしております。

ぜひご覧ください!

Twitter

@2121DESIGNSIGHT

http://twitter.com/2121DESIGNSIGHT

Facebook

21_21 DESIGN SIGHT

http://www.facebook.com/2121DESIGNSIGHT

好評連載「佐藤 卓、東北へ」と「深澤直人、東北へ」に続き、本展企画協力の奥村文絵と川上典李子が東北を訪れた、テマヒマ展フォトドキュメント。二人が出会った東北6県の「食」と「住」を、週代わりでお伝えします。

1月末、取材班はいよいよ東北の最南端、福島県に入った。ご存知の通り、福島県は地形から3つのエリアに分かれて文化が発達してきた。太平洋に面する東側が「浜通り」、阿武隈高地と奥羽山脈に挟まれた「中通り」、そして奥羽山脈と越後山脈に挟まれた西側の「会津」。海側は雪が少なく温暖な気候だが、内陸部は豪雪地帯となるため、食の保存に対する意識が極めて高い。さらに会津地方は江戸時代「会津藩の領地」として栄えた華やかな商人文化がある。漆器産業、桐工芸、織物などを始めとする伝統工芸が発達したことから、東北らしい「保存食文化」と、料理に手間をかける「ごちそう文化」が織り成す独特の食文化が育まれたところに、私たちの関心も高まった。今回、お話を伺ったのは、福島県の郷土食を研究する平出美穂子先生である。

平出家も江戸時代から続く商家で、明治以降は油商を営んでいる。今も昔ながらの玉締め圧縮法を守る由緒正しき郷土食の継承者だ。

平出先生を訪ねると、まずお茶請けの「ちまき」が振る舞われた。『ちまきは中国から伝わった『あくまき』が原型のようです』と平出先生。石川、新潟、山形など米どころを中心に深く生活に浸透し、ここ福島でも郷土食のひとつだという。展覧会では、山形県遊佐町の「笹巻」を取りあげているが、会津塗の平皿に盛られた姿は、農村部の保存食とはひと味違う。旧会津藩ならではのおもてなしですね、先生。

さらにもうひとつ用意されていた福島の味。祝宴などに必ず添えられる「こづゆ」だ。里芋、きくらげ、人参、干ししいたけ、糸こんにゃく、わらびなどの山の幸に白玉麩を加え、干し貝柱から出る旨味を効かせただし汁で煮たもの。盛り付けも小振りな朱塗りの手塩皿(これを地元の方は「おひら」と呼ぶ)と決まっており、元来、武家料理として作られたが、現在では会津を代表する郷土食になっている。さぁさ温かいうちに召し上がれ、と勧められて箸をつけると...干し貝柱が効いただし汁がたまらない。具材ごとに下ごしらえをしてから、醤油と塩で薄味に仕上げているため、食感も風味もそれぞれに個性があり食べ飽きないのだ。

先生、お代わりしてもよいですか。「もちろんです。こづゆは大鍋でたっぷりと仕込み、何杯でもお代わりが許されるところにも楽しみがあるんですよ」、平出家にはこづゆを入れるための会津塗の見事な盛器が伝わっている。

大学での講義や講演などを抱え、多忙な平出先生。この日は「いわしの山椒漬け」と「三五八」について取材をお願いしていたにも関わらず、話は福島の郷土食全体に及び、会津の家庭の味が次々と出てきた。食文化の探求者ならではのご配慮に、頭が下がる思いだ。

こちらは糠床ならぬ「芋床」。糠の代わりに、茹でてすりつぶしたじゃがいもにザラメと塩を加えて混ぜている。酸味がなく、混ぜる必要もない漬け床は醗酵臭がないために扱いやすいそうだ。きゅうりや蕪などを漬けるのはもちろん、そのまま野菜をつけて食べたり、調味料としても使える。1850年ごろに幕府直轄の地として栄えた只見から伝わったじゃがいも。芋床は、くず芋を無駄にしないための知恵だ。「稲を刈り取った後の切り株から生えた芽を摘んで干して食べた、戦前まで干し柿の皮を粉にして砂糖代わりに使った、というような話は山ほどあります」。会津地方の食には商人文化の栄華が溶け込む一方で、過酷な自然のなかを生き抜いてきた人々の息づかいがある。

いよいよ本題の「にしんの山椒漬け」である。もちろん平出先生のお手製だ。見事な型の身欠きにしんが、ふっくらとやわらかく戻してあり、山椒の香り、合わせ酢の風味が染みている(写真左)。これまで何度か食べた山椒漬けのイメージを覆すおいしさだった。写真右はにしんの三五八漬け。塩、麹、もち米を三、五、八の割合で合わせた漬け物床に、にしんを漬けたもの。こちらもにしんの身に程よい甘味が入っておいしい。いずれも長期にわたってにしんを食べつなぐ調理法だ。

写真下は三五八漬けの漬け床。

東北の魚といえば「鮭」、そして「にしん」が挙がる。江戸時代以降、北海道のにしん漁が盛んになり、北前船によって東北に伝わったにしん。腐敗を避けるため、頭と内蔵をとって干した保存性の高い「身欠きにしん」が内陸部へと運ばれ、山間部の貴重なタンパク源となった。平出先生曰く「まるでさつま芋のように干されていた」という身欠きにしん。東北各地でにしんを使った郷土食が多いのは、かつての豊漁と大量流通に依るものだ。

もうひとつ、にしんの山椒漬けに欠かせないのが、会津本郷焼のにしん鉢。にしんの山椒漬け専用で、五枚の陶板を長方形の箱型に組み立てており、「切立」とも呼ばれる角型の容器に、身欠にしんをそのままの長さで漬込む。50本漬、100本漬、200本漬の3種があるというから驚く。平出家に伝わるにしん鉢は、江戸時代のものだ。

取材を通じて実感したのだが、東北の多くの地域では江戸時代からその地を治めた「藩」の影響が色濃く残っている。むしろ、明治時代の廃藩置県以降に定められた県境や市町村から地域文化を色分けすることはあまり意味がない。文化的な境界線には、今なお「○○藩か。あるいは△△藩か」という見えざる線引きが息づいている。そしてそこに住む人々はこの歴史に育まれ、強い誇りを持っている。平出家の食卓を前にしていると、会津藩の盛栄と豪活な当時の商人の暮らしが見えてくるようだ。

「福島でたとえ途絶えたとしても、ほかの地域で作られていればそれでいい」。家庭における食生活の変化、そして郷土食の存続に話が及んだとき、平出先生はこうおっしゃった。福島を駆け巡り、生産者や知恵者と対話を重ねながら「無くならないうちに、ますます郷土食の研究を深めていきたい」と語る先生の眼が、少女のような好奇心に溢れて輝く。大きな節目を迎えている日本の食文化。展覧会はこのことを静かに、けれど鮮烈に伝えていくことになるだろう。いよいよ取材は大詰めを迎えた。

文:奥村文絵