contents

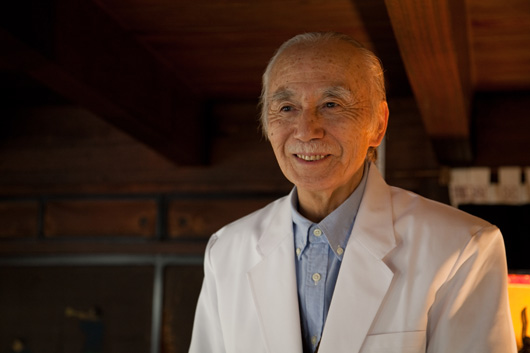

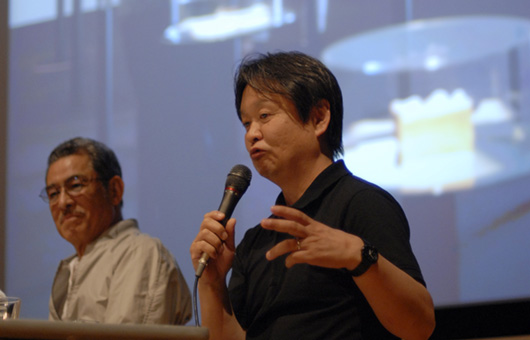

佐藤 卓 (78)

2025年3月22日(土)、企画展「ラーメンどんぶり展」に関連して、トーク「『器』からはじめるラーメン×デザイン考」を開催しました。本展のディレクターを務める、グラフィックデザイナーの佐藤 卓(21_21 DESIGN SIGHT館長)と学芸プロデューサーの橋本麻里が、対談形式で、本展開催に至るまでの経緯や展覧会の構成について語りました。

左から、佐藤、橋本。

左から、佐藤、橋本。

本展のきっかけは、今から13年前の2012年に遡ると佐藤は振り返ります。美濃焼の産地である岐阜県東濃地方の人々が、美濃焼の魅力をどのように世の中に伝えたらよいか、佐藤のもとに相談にやってきたのです。

美濃焼は、織部や志野、瀬戸黒といった桃山時代から続く伝統的な技法を有し、工芸から、マスプロダクト、タイル、工業用ニューセラミックスの分野など、ありとあらゆるものに展開しています。その広がりがあまりにも多様であるため、特徴や魅力をうまく発信できないことに地元の人々は頭を悩ませていました。

佐藤はこの話を受け、それまで専門的に学ぶ機会のなかった「やきもの」の世界を勉強できるよいきっかけになると考え、引き受けることを決めました。

美濃焼の産地に実際に足を運ぶと、歴史的背景もあり分業化されている現場の様子を目の当たりにし、その壮大さに圧倒されたといいます。このプロジェクトを進めるためには中心となる人物が他に必要だと考え、日本美術に造詣の深い橋本に声をかけたことで、両名のタッグが組まれることとなったのです。

現地に何度も通う中で、ある日佐藤は美濃焼の魅力を伝えるものとして「本」をつくることを思いつきます。その本の導入を何にするか議論していたときに、日本のラーメン丼の約9割が美濃焼であることを知り、「ラーメン」を切り口に本を編集するアイデアが生まれました。誰もが食べたことがあるであろう身近な存在、「ラーメン」を入り口とすることで、やきものに特別興味のない人にも美濃焼の魅力を伝えることができると考えました。

残念ながら、本の制作はその後しばらく眠ることとなりますが、美濃焼に関するプロジェクトは「ラーメン」という新たなキーワードを得て続いていきます。

2014年、佐藤もメンバーとして所属する日本デザインコミッティーが運営する、松屋銀座7階・デザインギャラリー1953にて、「美濃のラーメンどんぶり展」を開催する運びとなります。この展覧会は、さまざまなクリエイターらによるオリジナルのラーメン丼とレンゲ25組を並べて展示するという企画で、小規模ながらも開催され、大きな話題を呼びました。

その後、橋本の繋がりで2022年、外務省が世界3都市(サンパウロ、ロサンゼルス、ロンドン)に設置した対外発信拠点の内、JAPAN HOUSE LOS ANGELESとJAPAN HOUSE SÃO PAULOの二箇所にて「The Art of the Ramen Bowl」と題した展覧会を開催。2014年の展示よりはるかに広いスペースでの開催につき、内容も拡充しました。ラーメン文化を紹介するパートや、ラーメンと丼を要素に解剖するパート、美濃焼の伝統的な技法や多様なデザインを紹介するパートなどを追加し、「ラーメン」を入り口に美濃焼の文化を広く発信しました。

2024年には、「国際陶磁器フェスティバル美濃」に関連して、多治見市に所在する岐阜県現代陶芸美術館にて「美濃のラーメンどんぶり展 The Art of RAMEN Bowl」を開催。そして今年、21_21 DESIGN SIGHTにて「ラーメンどんぶり展」が始まり、2012年以来の東京凱旋を果たしました。

話題は、本展の展示内容の解説に移ります。

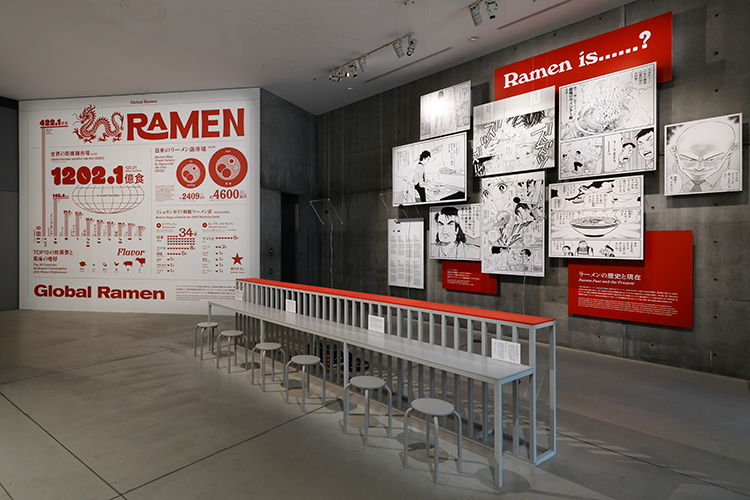

展覧会の導入部分である地下ロビーでは、年表やグラフといったデータ、あるいはポップカルチャーと呼ばれる漫画の中でラーメンがどのように描かれてきたかを読み解きながら、ラーメンの歴史と現在について考えていきます。ラーメン店の環境を「音」で感じるインスタレーション作品も体験することで、鑑賞者は「ラーメン」の解像度を上げてからその先の展示へと進みます。

ギャラリー1からギャラリー2にかけては、佐藤による、「デザインの解剖」の手法で迫る「ラーメンと丼の解剖」のパートや、ラーメン丼コレクター加賀保行による約250点の「ラーメンどんぶりコレクション」、2014年から続くアーティストらがラーメン丼をデザインする「アーティストラーメンどんぶり」に新作10組を加えた全40組が展示されています。また建築家・デザイナー3組の設計による新しいラーメン屋台も大きな見どころとなっており、佐藤・橋本の両名もこの「屋台」という存在について、畳んで移動ができるという側面が考えてみるとかなり近未来的であることや、仮設の建築物として、屋台には幾重にも可能性や面白さがあることを熱心に語りました。

そしてギャラリー2の奥のパートでは、やきもののものづくりの根源である「土」に着目した展示空間が広がります。「土をデザインする」技術によって生まれた幅広い製品の数々を一望できるようにしたことで、本展の着地点として、美濃焼の多様さを鑑賞者に示しています。

また、縄文土器が今でも遺跡からそのままの形で発掘されるように、一度高温で焼いたものは再び土には戻らないという事実から、人工物に対する責任、やきものの未来を考えるコーナーも展示。やきものを物理的に砂のレベルにまで細かく砕いた「セルベン」と呼ばれるものを粘土に混ぜ込むことで、またやきものづくりの輪の中に戻す仕組みを紹介しています。

トークの聴講者から、伝統工芸品の存続に関する話題や、佐藤が携わったラーメン店「銀座八五」に関する質問を投げかけられ、対話を楽しんだ両名。最後に、本展に展示されている中から「買うならこれだ」というラーメン丼はあるかと問われます。

橋本は、一つ選ぶのはなかなか難しいと伝えながらも、佐藤の名前を挙げました。佐藤は、自身のラーメン丼をデザインするにあたって考えたこととして、参加するさまざまなクリエイターらはきっと思いもよらないデザインのラーメン丼をつくりあげるだろうと想像したため、自分はいかにもラーメン丼らしいものをつくろうと考えたということ。少しアレンジは入れながらも、意識的に保守的なデザインにしたことなどを説明します。

また佐藤のお気に入りは、竹中直人のラーメン丼。本展のための新作の一つですが、「いい意味で破茶滅茶なデザインで、見た時に仰天した」と感想を述べました。

トークの締めくくりとして佐藤は、冒頭で話題に挙がった「本」が実は10年越しに絶賛制作中であることも紹介しました。

本展に至るまでの道のりや、展示内容、見どころについて、10年以上美濃焼に関するプロジェクトに携わってきた展覧会ディレクターの両名の口から直接語られる貴重な機会となりました。

2025年3月7日、いよいよ企画展「ラーメンどんぶり展」が開幕します。

岐阜県の東濃地方西部を中心とした地域でつくられる陶磁器の総称、美濃焼。実は日本のラーメン丼の90%は美濃焼です。2012年に始まった美濃焼に関するプロジェクトのひとつ、「美濃のラーメンどんぶり展」をきっかけとした本展では、プロジェクト開始から続く「アーティストラーメンどんぶり」に新作10点を加えた、全40点のオリジナルラーメン丼を展示。また、建築家・デザイナー3組の設計による「ラーメン屋台」や、「ラーメンと丼の解剖」、ラーメンの文化や歴史、器の産地である東濃地方の風土や環境、歴史について紹介します。

「ラーメン」を「器」からひもとくことにより、慣れ親しんだ日常の世界が、どのような要素で成り立ち、そこにどのように人やデザインが関わっているのかを発見し、その面白さを味わっていただく機会となれば幸いです。

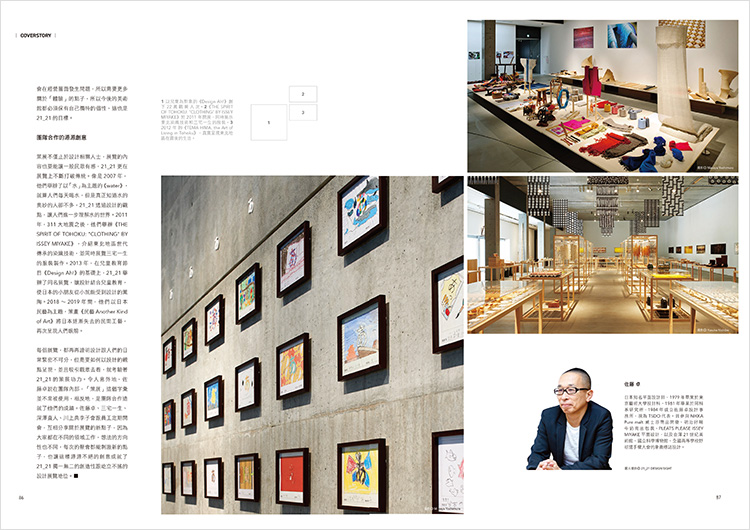

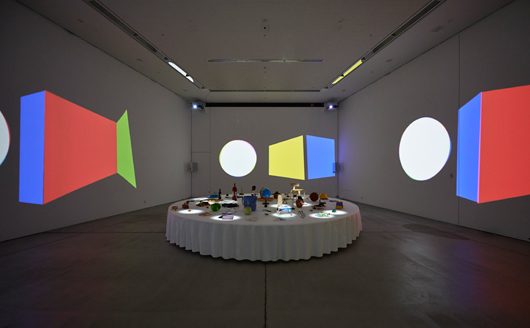

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)「MINO COSMOS」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)「ラーメンの歴史と現在」

岡 篤郎「ラーメン屋の気配」(手前)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)加賀保行「ラーメンどんぶりコレクション」

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)「ラーメンと丼の解剖」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)TONERICO:INC.「おかもち屋台」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)中原崇志「リースパネル屋台(1800+2700)×900」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)竹中工務店(正田智樹、海野玄陽、松井優香、森 唯人)「Nomad Roof(ノマド ルーフ)」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)「伝統技法ラーメンどんぶり」

会場風景(ギャラリー2 出口)

会場風景(ギャラリー2 出口)「『土のデザイン』の未来」

会場風景(サンクンコート)

会場風景(サンクンコート)veig「どん景」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)「丼自慢」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

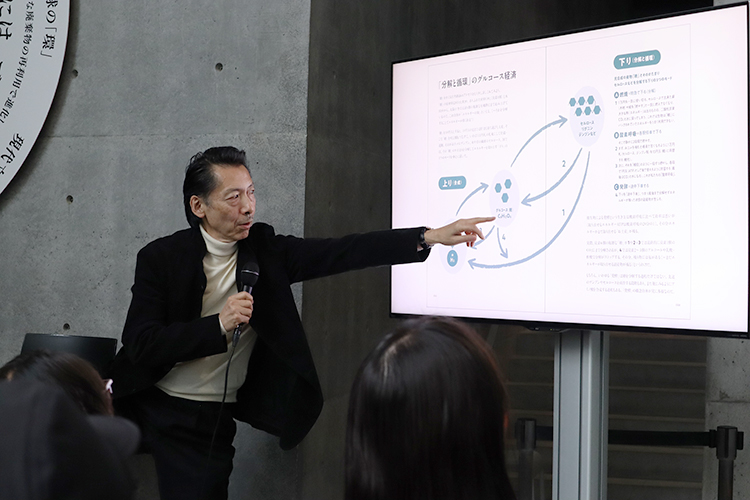

2025年1月24日(金)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、本展の参加作家で発酵の専門家として活動する小倉ヒラクをゲストに迎え、本展ディレクターの竹村眞一、佐藤 卓とともに、トーク「発酵がつなぐ循環の世界」を開催しました。

大学で文化人類学を学んだ小倉は、デザイナーの経験を経て、現在は「発酵デザイナー」という肩書きで下北沢で発酵ショップを運営するほか、日本全国の発酵文化を調べ歩き、その豊かさと面白さを伝える活動を行っています。解毒する微生物、汚水を浄化する微生物、植物の色素を変質させて染色する微生物、衣類の汚れを落とす微生物、胃の分解を促進させて胃もたれを治す微生物など、さまざまな微生物を研究し、人間と微生物の架け橋役をしているといいます。

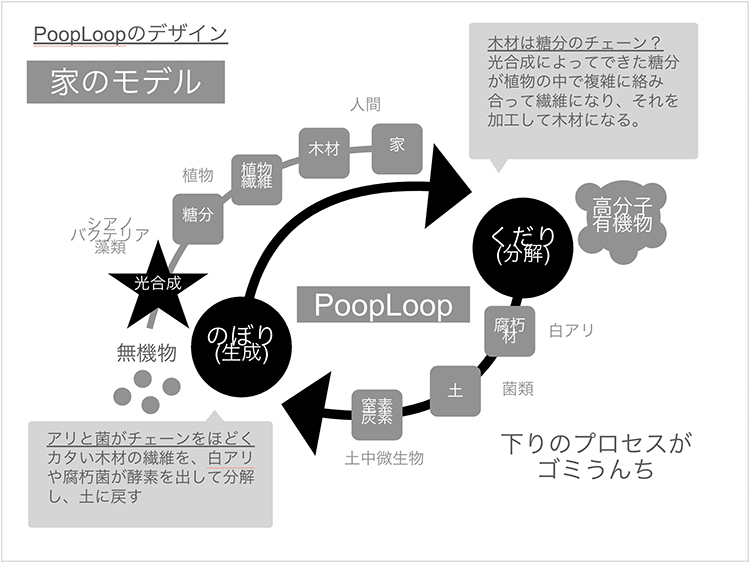

本展の準備期間中、小倉と竹村、佐藤は「ゴミうんち」とは何なのかについてディスカッションを幾度となく重ねました。初期の議論で出てきた「上り(のぼり)、下り(くだり)」という考え方について、竹村が説明します。

左から、佐藤、小倉、竹村。

左から、佐藤、小倉、竹村。竹村は、レゴブロックでタワーをつくるように、小さな物質をつなげて大きなものをつくる過程、つまり光合成で複雑な分子をつくり上げる工程を「上り(合成)」と呼び、逆に分解して循環させる過程を「下り」と呼んでいると話しました。

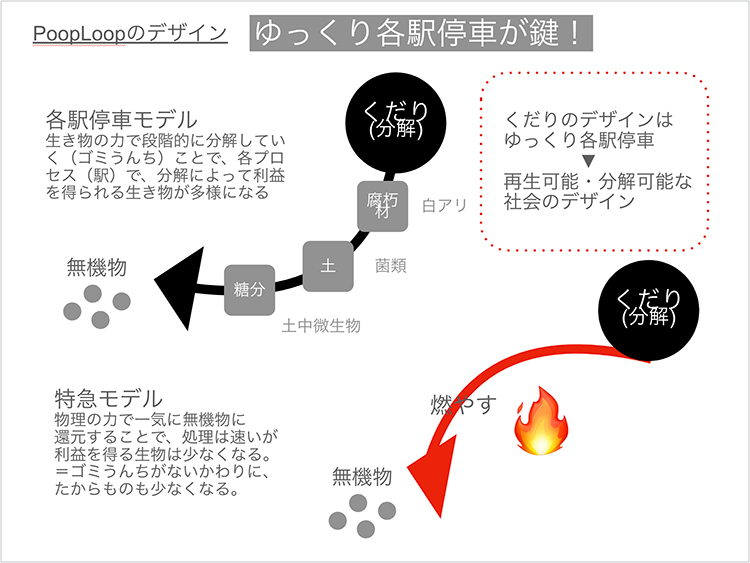

「下り」には、特急(燃やすなどして一気に分解)、各駅停車(酸素呼吸などでゆっくりとエネルギーに変換)、途中下車(発酵など、分解の途中で止める)の3種類があります。特に途中下車では、発酵微生物が途中で分解を止めているのでエネルギーが残った状態になります。このため、体に良いものとして、人間が体の中で有用に使うことができます(乳酸やアルコールなど)。逆に、一気に分解すると負担が多く、誰にとっても良くありません。ゆっくりと分解していくことが、多くの人に利益をもたらす仕組みになっています。これは小倉の考え方ですが、竹村はそのような着眼点が素晴らしいと話しました。

地球の歴史を振り返ると、植物が光合成を始めたことで急激に勢力を拡大し、地面が木々に覆われた時代がありました。この時、酸素の量があまりにも増えすぎ、酸素を使えない生物が絶滅してしまう危機が訪れました。しかし、その時に役立ったのが「カビ」だったと、小倉は話します。カビは長い分子を分解して土に戻す能力があり、それにより、これまで分解できなかった木々も分解できるようになりました。その結果、酸素と二酸化炭素のバランスが取れ、地球が今のような環境を維持できるようになったのです。つまり、現代の人類が存在するのも、カビのおかげだと言えるのです。

佐藤は、この「上り、下り」のプロセスをわかりやすく説明しようと、本展のコンセプトブック「ゴミうんち:循環する文明のための未来思考」の中で図を使って説明を試みていますが(p.58参照)、さらにわかりやすく表現することができないか、引き続き課題であると続けます。

小倉は、音楽でいうとEマイナーのような不安定なコードがあるからこそ、曲全体が安定して聞こえると話しました。不安定な部分には、何かを動かす力があり、不安定なものこそ、体が取り込みたくなるのだそうです。たとえば、ペプチドはたんぱく質の中途半端な状態で、自然界に長く存在できないからこそ、体に取り入れると安定するのです。不安定なものがサイクルの中に含まれていないと、体は喜ばないのだといいます。

この「上り、下り」の議論に関連して、小倉は20世紀は「上り」のデザインだけをしていたのではないかと述べました。つまり、すごいスピードで上ってきたから、その分、急速にゴミうんちが増えていったのではないか。そして小倉は自身の活動について、発酵デザイナーという肩書きで、下りのデザインをしているとも言えると話しました。

ライチの香りに変異する微生物や、プラスチックを分解する微生物がすでに発見されていることについてなど、来場者からの質問も交えながら話題は途切れません。佐藤は、小倉や竹村との議論を通じて、うんちを愛おしく感じるようになり、簡単に「さよなら」を言うのが惜しく感じるようになったと話しました。また、お風呂のカビさえも愛おしく思えるようになり、世の中の見方が大きく変わったとも語りました。

企画展「ゴミうんち展」がNHK World「DESIGN×STORIES」にて紹介されました。

以下のリンク先(外部サイト)からぜひご視聴ください。

(視聴期限:2027年3月31日まで)

NHK WORLD「DESIGN×STORIES」視聴リンク

◯「Poop-Loop」2025年1月30日(木)放送

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/2101040/

2025年1月13日(月・祝)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、トーク「腸内をデザインする時代」を開催しました。腸内環境に関する研究開発や、個々人の腸内環境に合わせた層別化プロダクト開発を手掛けるメタジェン代表・福田真嗣をゲストに迎え、本展ディレクターの竹村眞一、佐藤 卓とともに、腸内環境から見直す「うんち」の価値と、社会や環境との新たな関係を語り合いました。

左から、佐藤、福田、竹村。

左から、佐藤、福田、竹村。腸内細菌を25年以上研究し、うんちを「茶色い宝石」(="Brown Gem")と呼ぶ福田が、最初に観客に問いかけました。「ヨーグルトを食べている人は?」会場の8割の手が挙がります。「では、その効果を実感している人は?」首を捻りながら、ほとんどの手は下がります。一人の体に1000種類、40兆個いると言われている腸内細菌について、重要なのは「個人差」があるということだと福田は言います。現在は便からその人の腸内細菌を調べることができます。すると、健康でも人によって種類やそのバランスが全く異なることや、同じ人でも体調や時期によって変動があることがわかってきました。また、双子でも同じではありません。人の口から肛門までは外の環境とつながっている体外環境でもあり、遺伝子ではなく生活習慣、特に食習慣によって腸内細菌の種類やバランスが決まります。腸内細菌が生きていくためには、腸に届いた未消化物を「餌(食物繊維やオリゴ糖)」として栄養を摂り、菌には不要なので排出された「代謝物質(短鎖脂肪酸)」が腸から吸収されて全身にまわっていき、免疫機能や持久力など、人の健康に影響を与えていきます。しかし腸内細菌は好き嫌いが激しく、食べる餌は種類によって偏りがあります。つまり、人によって個人差のある腸内細菌たちの、それぞれが摂取したい栄養素も異なるため、同じものを食べても得られる効果は人それぞれなのです。

そして近年の様々な世界中の医療研究や臨床試験例を具体的に紹介しながら、福田が「茶色い宝石」と呼ぶ意味が説明されます。

ある病気における特定の薬の研究では、腸内細菌の個人差によって薬の効果が違うことがわかりました。その病気になった際、腸内細菌を調べれば薬効があるかどうかわかるというわけです。しかし、効かないということが判明したらどうするのか。そこで腸内環境を変える方法として便移植が紹介されます。別の臨床試験では、ある腸の難病の患者たちの腸に健康な人の便移植を行い治療したところ、通常の治療に比べてかなり高い改善率・寛解率となりました。しかしそれでも、寛解しなかった患者の割合の方がまだ高いのは、腸内細菌の個人差のためです。では自分にとって誰の便が有効なのか?研究の結果、親や子、配偶者よりも、兄弟姉妹の便移植の方が再発率が低いことがわかりました。そのメカニズムは解明されていませんが、無菌で生まれてから3歳くらいまでの間に腸内細菌の方向性が決まることから、幼少期の時期が近く生活習慣が似ている人の腸内環境が自分と近い、という仮説を立てることができます。では、一人っ子だったら?一番良いのは、健康な時の自分の便であることは言うまでもありません。しかし便がトイレで流され、下水処理されている現状、この治療には健康な便が不足しています。昨年からドナーを募り、「茶色い宝石バンク」を始めた福田は、「『良いうんちをつくる』という文化をつくりたい」と話します。

病気の治療よりさらに手前の、ヘルスケアにも「茶色い宝石」を生かし、未病に繋げたい福田の会社では、複数の企業や研究所と科学的な共同研究を行い、腸内細菌の「個人差」に着目した商品を開発しています。「ゴミうんち展」でも展示している「Body Granola」は、キットで採取した自分の便を送ると、自分の腸内環境に最適な素材のシリアルを定期購入できるというもの。「腸内環境は老化や病気で変化する。自分の健康な時の腸内のデータが取れることが最も重要」と語る福田。さらに、検便自体がストレスになることに対して、自動的に便を調べられるスマートトイレを検討していると言います。そして技術が進めば、センサーをオムツに搭載して赤ちゃんや老人の健康把握などもできるのではないかと、期待が膨らみます。これまでの医学において、「個人差」の理由は不明とされていましたが、技術革新により分子レベルの分析が可能になり、近年は腸内細菌が注目されるようになってきました。微生物である腸内細菌は、人ではないため医学の対象ではありませんでしたが、「茶色い宝石」は人の臓器と同じくらい大切だと考えている、と福田は語ります。

「話を聞いていると覚醒していく」と言う佐藤に、福田は最新の研究では脳のドーパミン抑制にも腸内細菌が影響していることがわかってきていると話します。人にとって、自分ではできない分解や代謝物質の生産をしてくれているだけではなく、攻撃性ややる気、集中力、食の好みなどに腸内細菌が関わっているのです。肌や腸などに住む共生細菌は哺乳類に限らず昆虫にもいるし、人類よりも微生物の方が地球上の歴史は長い。もしかしたら、細菌が人の肉眼に見えないのも菌の生存戦略かもしれない。「腸内細菌原理主義者」と自称する福田は、自身の仮説として、人は腸内細菌によって動かされているのではないかと話します。例えば「お袋の味が恋しくなる」や「夫婦が似てくる」といった現象も、新しい環境で人が食べる成分の変化への腸内細菌の反発や、同じ環境で生きることによって腸内環境が似ることが引き起こしているのでは?と、話は尽きません。

「人は一人で生きているのではない。『人間』『自分』という日本語があらためて輝いて見えてくる」と話す竹村は、うんちへの視点を変える「茶色い宝石」にまつわる展開を、本展のコンセプトブックでも「天動説から地動説への転換」とも言うべきイノベーションの一つとして紹介しています。福田のこれらの研究開発やコミュニケーション活動を、腸活や予防医療だけではなく、「社会の腸管デザイン」まで広げられるように期待していると話し、「ゴミうんち展」がそういった環境づくりの第一歩になれれば、と締めくくりました。

「Body Granola」(販売:カルビー株式会社)

「Body Granola」(販売:カルビー株式会社) 「ゴミうんち展」会場風景 竹村眞一「未来を覗く窓」(撮影:木奥恵三)

「ゴミうんち展」会場風景 竹村眞一「未来を覗く窓」(撮影:木奥恵三)2024年11月10日(日)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、展覧会ディレクターズトークを開催しました。本展ディレクターの二人、グラフィックデザイナーの佐藤 卓(21_21 DESIGN SIGHT館長)と、文化人類学者の竹村眞一が対談形式で、改めて本展のテーマについて語りました。

左から、佐藤、竹村。

左から、佐藤、竹村。はじめに佐藤より、本展を企画するにあたって重要な、竹村との出会いから紹介します。約20年前、仕事で同席した竹村から聞いた「牛丼1杯つくるのに使われる水の量は2,000リットル」という驚きの数字。ある試算により、牛を育てる背景や米に必要な水、流通や調理などを含めて算出したものです。ちょうどその頃、計画が始まった21_21 DESIGN SIGHTにディレクターの一人として参加することとなっていた佐藤は、まだ建物もできていないこの場所で「水をテーマに、竹村と展覧会をつくりたい」と強く思い、開館初年度、2007年の企画展「water」として実現しました。佐藤は、今当たり前と思っている目の前の世界が、視点を変えるだけで全く違って見えてくるという体験こそ、新しくできる21_21 DESIGN SIGHTで、デザインの力が発揮される展覧会になると考えたのです。その後、2014年には企画展「コメ展」を佐藤・竹村のディレクションで開催します。「日常」をテーマに、デザインを通じてさまざまなできごとやものごとについて考える場、というコンセプトは、佐藤が2017年に館長となった後も変わらず続いています。

「この世界の成り立ちを深く理解し、アップデートしていくのがデザインであり、色・形ではなく物事の原理への気付きを与えたり、様々な専門分野をつないで統合していくのがデザイナーの仕事」という佐藤の考えに共感したと話す竹村は、21_21 DESIGN SIGHTがそれを表現する場所と考えてきました。

グラフィックデザイナーである佐藤は、自分が仕事として関わる大量生産品が多くの資源を使い、多くのゴミを発生させていることにも関心を寄せてきました。特にゴミ箱に捨てた後は具体的にどうなっているか、生活では見えづらいことから、「ゴミ」を題材にした展覧会ができないか竹村に相談したところ、竹村の返答は「ゴミうんちCO2、それは大切なテーマですね」でした。「ゴミ」に「うんち」がくっついていたのです。タイトルにしたい言葉が決まりました。

次に、本展のコンセプトブックでも紹介されているキーワードを交えながら、本展のベースとなった考え方や情報が竹村より説明されました。人間社会でのリサイクルやサーキュラーエコノミー(循環経済)よりも広げ、ゴミうんちをもっと地球規模のこととして捉えた時、「地球の歴史はゴミうんちとの戦いの歴史である」と竹村は言います。例えば、27億年前、それまで海底火山の熱水噴出孔の熱やミネラルを僅かな栄養として生物が取り合っていた状況から、シアノバクテリアが「光合成」を始めて抜け出したイノベーション。太陽光、水、大気を占めていた二酸化炭素を使ってエネルギーにした光合成で、水を分解した「ゴミ」として排出された酸素は、当時は有害物質でしたが、それを長い時間をかけて資源として活用するよう生物はアップデートし、効率の良い「酸素呼吸」を生み出したのです。大量発生した酸素は、鉄分を錆びさせ海底に沈澱させ鉱床をつくり、またオゾン層形成により生命に有害な紫外線をカットしたことで陸に上がった植物は、長い時間をかけて空中に高く伸びるようになります。しかしこの樹木も、倒れても分解されない、いわば太古の「プラゴミ」だった時代があり、そのまま堆積することで石炭となり現代に活用されます。2億6千万年ほど前からは、樹木の分解できなかった成分を分解するキノコが進化することで、落ち葉や倒木が他の生命の栄養となっていきました。さらに土をつくるミミズの腸管、カビと発酵、虫と花の発展など、辿っていけば、全てがゴミうんちを資源化する歴史であり、「自然界にはゴミもうんちも存在しない」という言葉につながっていきます。

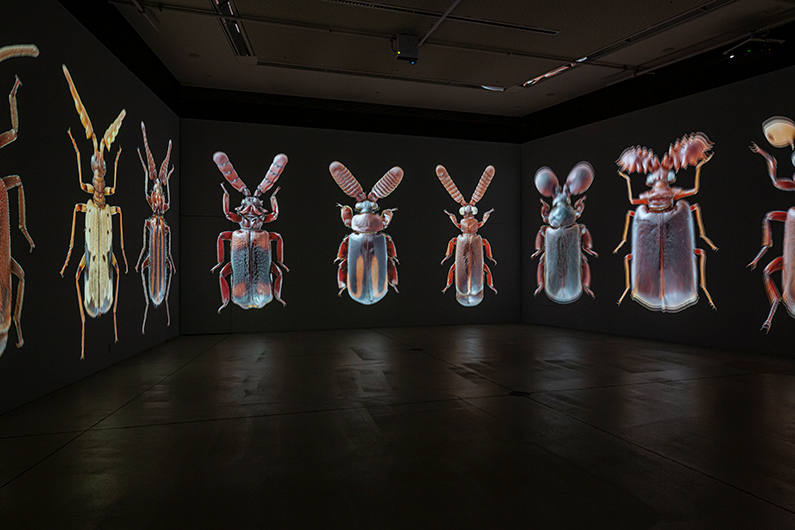

2019年に企画展「虫展」をディレクションした佐藤にとって、虫はデザインのお手本であり、美しいもの。生物的に蝶と蛾に絶対的な区別は無いように、多くの人に刷り込まれている嫌なものや汚いものの見方を変えて見て欲しいと語ります。

ゴミの回収・分別・リサイクル処理を公開し、産業廃棄物の概念や効果を変えていく企業、世界で問題となっている牛糞による「窒素汚染」を、鉄触媒により優良な肥料化する酪農家、排水を98%以上再生して循環利用できる「超節水・循環」型トイレを開発する企業。様々な技術が、日本で生まれて実用化され始めている例などを挙げつつ、竹村は「先端科学や歴史などの研究が日々進み、過去・現在・未来からたくさん学べる今ほど、自分の常識を脱衣しやすい時は無いのでは」と問いかけます。決して楽観的に世界を見ているわけではなく、過多に思える情報にもうまくアクセスして学ぶことで、多様で面白い知識を得ることができる現代をポジティブに捉えて、次にアップデートしていくことができるのではないか。そう思うと、SNSを見ている時間ももったいなく、こんなに楽しい時代はないと竹村は言います。「地球が生命を育んだだけでなく、生命の適応力が地球をアップデートしているとも考えられる。人間も、ものを分解する腸内細菌のような微生物のおかげで生きている。そういうことを、ミュージアムで子どもの頃から知ることができれば、違う未来が来ると思いませんか?」

参加者から「質の高い情報をどうやって得るのか」と言う質問を受けた二人。あらためて本を読むようになったと話す佐藤につづき竹村は、「本とAI」と答えます。そして話はインターネット上の玉石混合の情報に移ります。竹村曰く、ネットに限らずアナログでも、無駄な情報が多くあることは当たり前であり、偏っているよりも健全だと思った方が良い。DNAゲノム解析において、ほとんど意味がないとされていた多くの文字列に、最近の研究では、何かの変化があったときに使えたり、進化の可能性となることがわかってきたことからも、膨大なジャンクを抱えることが創造性、柔軟性、そして適応力なのだと言います。

会場から寄せられた、「街のゴミ箱を撤去してカラスや害虫を寄せ付けないのではなく、むしろその力を有効に使うことを考えたらどうか?」という発言に、クリエイティブな発想だと関心した竹村は、2016年に大隅良典・東京工業大学栄誉教授がノーベル生理学・医学賞を受賞した「オートファジー(自食作用)」(細胞がたんぱく質を分解し再利用する仕組み)を挙げながら、「もっと生物から学べば、人はもっとエレガントな仕組みをつくれそうだし、今はその黎明期にある。20世紀の常識で、21世紀のこれからの若者を縛らないようにする、その最先端の場として21_21 DESIGN SIGHTがあるのではないか」と締め括りました。

2024年9月27日、いよいよ企画展「ゴミうんち展」が開幕します。

世界は循環しています。ひとつのかたちに留まることなく、動き続け、多様に影響し合い、複雑に巡っています。その結果、いわゆる自然界においては、ゴミもうんちもただそのまま残り続けるものはほとんどありませんでした。しかし、いま人間社会では、その両者の存在は大きな問題となっていますし、文化的にもどこか見たくないものとして扱われています。

本展では、身の回りから宇宙までを見渡し、さまざまな「ゴミうんち」を扱います。そして、ゴミうんちを含む世界の循環を 「pooploop」 と捉えます。これまで目を背けてきた存在にもう一度向き合うと、社会問題だけではないさまざまな側面が見えてきました。決して止まることのないこの世界。欠けていたパーツがピタリとはまると、きっと新たなループが巡りはじめます。

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)「糞驚異の部屋」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)蓮沼執太「pooploop un-copositions」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)松井利夫「サイネンショー」

会場風景(ギャラリー2 出口)

会場風景(ギャラリー2 出口)吉本天地「気配 - 存在」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)竹村眞一「未来を覗く窓」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

デザインを通じてさまざまなものごとについてともに考え、私たちの文化とその未来のビジョンを共有し発信していくイベントシリーズ、21_21 クロストーク。今回はその第7回として、2024年7月21日(日)に、東京ミッドタウン・デザインハブにて展覧会ディレクターズバトン「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」×「ゴミうんち展」を開催しました。

9月8日(日)まで開催する企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の展覧会ディレクター山中俊治と、9月27日(金)から始まる企画展「ゴミうんち展」の展覧会ディレクター佐藤 卓、竹村眞一が登壇し、モデレーターは両展覧会で企画協力を務める、デザインライターの角尾 舞が務めました。

左から、佐藤、竹村、山中

左から、佐藤、竹村、山中まずはじめに山中から「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の概要を紹介しました。

本展は科学者とデザイナーが出会うことで生まれる「未来のかけら」をテーマにしています。特に企業においては、研究者が開発した新しい技術や素材はデザイナーと共に商品化され、最終的に製品やサービスという形で私たちのもとに届きます。山中はいつも、そのように研究者とデザイナーが出会い、新しい技術や素材を前にして盛り上がった瞬間が最高におもしろいと考えてると話し、製品になる以前の、通常は公開されないそのような瞬間を発表する活動を、仲間たちと共に20年ほど前から始めていると話しました。

本展の開催のきっかけは、2022年に東京大学生産技術研究所にて、山中の退官前最後の展覧会として開催された「未来の原画」展に佐藤が訪れたことでした。トークでは佐藤が展示作品でもある「自在肢」を特別に体験する様子が動画で紹介されました。「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」はその企画をさらに広げ、デザイナー・クリエイターと科学者・技術者を新たに出会わせて制作された作品を加えたものです。

佐藤が「自在肢」を体験する様子を紹介。左から、山中、角尾

佐藤が「自在肢」を体験する様子を紹介。左から、山中、角尾佐藤は、本展を鑑賞した感想として、小さな頃に虫を探していたこと、枝一本でどう遊ぶかを触っているうちに発見すること。そんな、日頃忘れがちなことを思い出させてくれた気がすると述べました。

山中は、科学とは「おもしろい」「不思議」「なんでだろう」と感じる体験がベースになっていることに間違いないといいます。例えば川に葉っぱを流してみるように、なんの役に立つかはわからないけれど、おもしろがって何かをやってみること、やってみて「すごい!」と思う瞬間を体験することが基本にあるといい、自身も60年間ずっとそんなことをやってきている気がすると話しました。そして、学校では学生たちにも常に、何の役に立つかを考えるのを一回やめて、なんかワクワクする、なんか惹かれる、引っかかる、という気持ちを大事にして研究してみてほしいと伝えている。何の役に立つかは、やっているうちに見つかるもの。とりあえず役に立たないものをつくろうと伝えていると言います。

竹村が感想を続けます。竹村と21_21 DESIGN SIGHTとの関わりは、2007年に佐藤 卓ディレクションの企画展「water」にコンセプト・スーパーバイザーとして関わったことから始まります。「water」は、水をテーマにした企画展というより、水という視点で世界を捉え直すという企画だったと当時を振り返ります。その7年後には「コメ展」で、今度は展覧会ディレクターという立場で佐藤と共に展覧会を企画し、佐藤と竹村が率いる企画展は今回が3回目となります。

竹村は、山中が骨の美しさを愛でるのみならず、義手義足にしてもそうだが、自分の手でデザインをしているという点について触れました。生命の構造や機能に匹敵しうるものを目指してつくっているのだと思うと言い、人間はつくることでより深く理解する生き物だと思うと話しました。

科学やデザインの営みも、現在の技術が生命を模した機械までつくれるようになったからこそ、自然や生命のすごさを改めて思い知らされ、気付かされていると話しました。そして、つくることは、より深く理解すること。「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の展示作品は、全てその営みであるように感じると続けました。

話題は科学者とデザイナーにとっての「美」に移ります。山中は、つくってみて初めてわかることがすごく多いと話し、ありとあらゆる自然の美しさは、生命の生存機能に依存している。美とはそういうものだと思っている、と続けます。つまり、根本的には自然には機能美しか存在しない。私たちが美しいと思うものは、基本的には生命が生き残るためにつくってきた模様や形なのだと説明しました。

折り紙や螺旋、言語やDNAなども例に挙げながら、竹村は、複雑系科学がデザインにもたらしたことはある意味革命的であると続けます。山中は、科学者が美しいと思っている瞬間はなかなか簡単には伝わらない。本展ではそれをうまく伝えたいと考えたと説明しました。

続いて佐藤と竹村が「ゴミうんち展」の企画主旨について説明します。21_21 DESIGN SIGHTは日常における様々なものごとをテーマに展覧会を開催しています。まずテーマを見つけて、何ができるかを探っていくという実験的な場でもあります。今回佐藤がテーマとして扱いたいと考えたのが「ゴミ」でした。グラフィックデザイナーとして大量生産品のデザインに関わっていて、大量に資源を使い、それが大量にゴミ箱に捨てられることになることから、佐藤の頭の中には常に「ゴミ」の問題があり、どうすればいいかと考えていました。デザイナーもそうした視点を持たなければならないと考えて、2001年から「デザインの解剖」というプロジェクトを個人的にスタートさせました。まずは目の前にあるものがどうやってできているのかを、デザインの視点で徹底的に解剖し、知るところから始める。そして、どうできているかを知った後は、それがどこにいくのかを考える必要があります。

21_21 DESIGN SIGHTとして独自の視点で何かできないか、デザインの視点で、考えるきっかけをつくることができないだろうかと、佐藤は竹村に声をかけました。するとすぐさま竹村から「ゴミ」「うんち」「CO2」という三つのワードが出てきたのです。「CO2」の存在は随分前から社会的に問題となっていますが、ゴミとうんちがくっついた「ゴミうんち」というフレーズに、佐藤はビビビと衝撃を受けたと話します。そして話はどんどん広がり、非常におもしろいと感じたと話しました。佐藤は、山中と同じように竹村も非常に前向きに課題を捉え、それに対して具体的に人は何ができるかを前向きに語ってくれたと言います。

続けて竹村は、ゴミうんちの問題は自分にとっては「未開」そのものだと話しました。江戸時代にはゴミをアップサイクルして、100万都市を運営した実績があるのに、そこから相当後退している。窒素やリンをリサイクルしていたことも、数値をもって再評価されているにもかかわらず、人間の社会や文明は前進するばかりではないと説明します。現代は排泄物は水で流して忘れられるし、非常に便利だが、排泄物は長い「社会の腸管」を通って遠くに運んで処分しているだけで、希少な資源であるにも関わらずリサイクルできていない点で、未開の文明だと話しました。

自然が最初から完璧だったかというと、実はそうでもないことが、地球の歴史が紐解かれるにつれ明らかになってきています。廃棄物を再利用するような地球規模でのイノベーションはこれまで度々起こり繰り返されてきました。廃棄物問題をクリエイティブに解決してきた積み重ねの結果であるともいえます。忘却の対象にしてきたうんちは、腸内細菌層の宝庫として、「ブラウンジェム(茶色い宝石)」とも言われ、再評価されています。次の地球の循環OSを更新することが、私たち人類に今託されているミッションだと、竹村は説明します。そのメインテーマの一つが「ゴミうんち」であり、これからの5年、10年の最初の一歩になればいいと続けました。

山中は2007年の企画展「water」を振り返ります。「water」では、水について壮大な視点で語るところから、水滴のかわいさを語るところまでと、そのコントラストがすごかった。それが展覧会の幅を広げていることを、二人の話を聞きながら思い出したと話しました。牛丼一杯をつくるのに、2,000リットルもの水が使われているという展示がありましたが、その視点がとてもわかりやすいビジュアルで示されていました。「ゴミうんち展」もそのように、フィジカルでおもしろい部分と、ゴミうんちにまつわる壮大なストーリーが合わさった、ディテールから宇宙規模の話まで幅の広い展覧会になるだろうと期待している、と続けました。

例えば宇宙ごみや発酵の世界など、展覧会の準備をしていると勉強しなければならないことが山ほど立ちはだかっている、と佐藤は話します。諦めるのではなく立ち向かい、チームとともにどこまでできるのかを探っていて、おもしろくて仕方ない。ゴミうんちという視点で世の中を見てみると、今まで見えていなかったものが見えてくると言いいます。「『water』のときは世の中を水で見た。樹木は立ち上がる水だ、とは竹村さんの言葉だ。今は微生物で世の中を見ようとしている。そういった新たな視点を、展覧会に来てくれた人にもって帰ってもらって、日常生活の中で良い形で生かされて、発酵されると嬉しい」と話しました。

トークの最後には、「ゴミうんち展」のメイングラフィックのデザインに込められた意味や、コンセプトブックについても紹介もされました。話題は多岐に渡り、2時間ではとても語り尽くすことのできない、深いテーマに触れるトークとなりました。

2020年10月15日、トランスレーションズ展の開幕を翌日に控え、オンライン記者会見を行いました。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、約11ヶ月ぶりとなった新しい展覧会オープンの一幕を、ここで紹介します。

記者会見には、展覧会ディレクターのドミニク・チェンをはじめ、企画協力の塚田有那、会場構成を手がけたnoizより豊田啓介、酒井康介、田頭宏造、グラフィックデザインを担当した祖父江 慎とcozfish 藤井 瑶が出演し、本展での仕事を説明しました。

また、21_21 DESIGN SIGHTディレクターの佐藤 卓、深澤直人、アソシエイトディレクターの川上典李子も出演し、企画チームの面々と意見交換を行いました。

本年開催を予定している「AUDIO ARCHITECTURE in 台北」に関連して台湾を代表するデザイン雑誌『La Vie』に、ディレクターの中村勇吾と、21_21 DESIGN SIGHT館長の佐藤 卓のインタビューが掲載されています。

この特集では、デザイン・アート・建築・ファッションなど多角的視点からキュレーションについて紹介され、当館以外には、V&A博物館(イギリス)、Vitra Design Museum(ドイツ)、メトロポリタン美術館(アメリカ)、ヴェネツィア•ビエンナーレ(イタリア)など各国の企画展が取り上げられています。

中村はAUDIO ARCHITECTURE展の企画意図や特徴について、佐藤はこれまでの企画展を事例に21_21 DESIGN SIGHTの特徴について語っています。

2020年3月初旬に行われた両名の書面インタビューと合わせて、ぜひご覧ください。

また、ウェブサイトでは、記事内容の一部が紹介されています。

展覧会ディレクター 中村勇吾

—《AUDIO ARCHITECTURE展》を企画したきっかけを教えてください。どうして「音」を展覧会のテーマにしたのでしょうか?

この展覧会の最初の舞台となった21_21はデザインをテーマにした展示施設で、日常のさまざまなものを「デザイン」という観点から捉えています。その観点からすると、当然、音楽もデザインと捉えることができます。私は音楽が好きで、21_21ではこれまで音のデザインをテーマにした展覧会はなかったので、是非やらせて頂きたいと思いました。

—一般の人は音と建築を連想することは少ないと思いますが、どうして音と建築が繋がったのでしょうか?

ショーン・レノンが小山田圭吾さんの音楽を評した文章の中で、"He paints a kind of audio architecture"という言葉を見つけました。それきっかけで、音楽は「時間軸上に構築された聴覚的な建築」と捉えることができるし、そこをテーマとした展覧会もできると考えました。

—今回の展覧会では小山田圭吾様が作曲しています。この曲は展覧会でどのような役割となっていますか? 小山田様とは、どのようにしてコラボレーションが実現したのでしょうか?

上記のようなきっかけで展覧会を構想したこともあり、まず一番最初に小山田さんに展覧会の為の楽曲提供をお願いしに行きました。私は小山田さんと『デザインあ(Design Ah!)』という子供のための教育番組や、彼のミュージックビデオ、ライブなどで共同作業をしていたこともあり、今回の展覧会についても快諾して頂きました。

—異なるバックグランドを持つ、8組のアーティストが展覧会で音をビジュアル化させています。中村さまは、アーティストたちが創作している時に、アーティストたちとはどのように関わりましたか? アーティストたちにアドバイスなどされたのでしょうか?

作家の方達やインテリアデザイナーの片山正通さんたちと話しながら、展覧会作品が共通して備えるべきフォーマットを決めました。すべての要素が音楽とシンクロしている、無限にループする、などといった基本的なルールを決めて、あとは完全に作家にお任せしました。私が初めて作品を見たのは展覧会オープンの前日でした。

—展覧会では、幅24メートルの大型スクリーンに、8組の気鋭の作家が、それぞれに楽曲を解釈して制作した映像が繰り返し流れています。没入体験を使った展覧会に対してどのような意図や考えがありますか? 没入体験を使った展覧会をプロデュースする際に「これは絶対譲れない!」と思う点はどこですか?

私自身は特に没入体験に拘ったわけではなく、他にもさまざまな展示デザインのアイデアがありました。没入型としたのは片山正通さんのアイデアです。龍安寺の縁側から石庭を眺めるかのように、映像の庭を眺める、という案でした。当初案では一段低い床を作り、縁側から映像を見下ろすかたちで考えていました。予算の都合上断念しましたが、これを諦めたかわりに、参加者自身が映像の中に入れるようにしました。

—日本の展覧会はとても多種多様です。歩きながら見られる展覧会や没入体験のある展覧会など、展覧会とお客さんとのインタラクションについて、お考えを教えてください。

展示された作品の面白さは参加者自身の頭の中で発生しているので、彼らがどのような姿勢や態勢で作品と接するかが最も重要だと考えます。そこをデザインするのはデザイナーとしてとてもやり甲斐を感じます。

—《AUDIO ARCHITECTURE展》をディレクションする中で一番の挑戦は何でしたか?どのようにして解決されたのでしょうか? 日本で開催した際のフィードバックの中で、一番印象的だったのはどんなことでしょうか?

お客さんを飽きさせず、ずっと空間に居続けてもらうことです。そのために、曲の長さや構成、作品の順序などを調整しつづけていました。実際、その通りとなり「ずっと居続けてしまう、見続けてしまう」というお客さんの声を聞いて、良かった、と思いました。

—展覧会では音楽、ニューメディア、建築などの専門的な知識のない一般のお客さんとのインタラクションが不可欠です。どのようにバランスを取りましたか?

私は、お客さんをレベル分けして考えるということはしていません。子供番組のデザインをするときも、特に子供向けという意識はなく、大人の自分が見ても面白いと思える密度の高いものにすることを心がけています。マーケティング的な先入観よりも、現実の人間はもっと豊かで多様です。変に手加減せず、面白いと思えるものを全力で出し切ったほうが、お客さん自身でそれぞれの面白さを発見できる余地が増えるのではないかと思っています。

—今回台北の展覧会でのこだわりや工夫点、日本と異なるところなどはありますか?台湾のお客さんにこの展覧会でどのような体験や経験を期待されますか?

日本で行ったものとほぼ同じ構成で実施される予定です。この展覧会はとてもプリミティブなので、国や文化を超えて、面白さや気持ちよさが伝われば、とても嬉しいです。

—2020年に一番期待している展覧会を教えてください。その理由も教えてください

展覧会ではないですが、東京オリンピックを楽しみにしています。私も少しだけ映像で関わっているので、台湾の皆さんにも是非東京にお越し頂きたいと思っています。新型コロナウイルスで無くなってしまうかもしれませんが...。

21_21 DESIGN SIGHT館長 佐藤 卓

—21_21は所蔵品を持たずに、クリエイティブなキュレーション力で世界の注目を集めました。どのような条件があればいいキュレーションになりますか? どんな能力があればいいキュレーターになれますか? ここ数年、芸術祭が流行り始め、古い美術館は大きく挑戦されています。美術館の今の立場と価値に対してどう思いますか?

21_21は、既成のキュレーションという概念には全くこだわってきませんでした。三宅一生さん、深澤直人さん、私、そしてアソシエイトディレクターとして川上典李子さんの4人が中心になり、美術館の企画運営経験のない、ある意味で素人の集まりとして試行錯誤を繰り返してきました。それゆえに、前例のない施設として今があるのだと思います。21_21は、純粋なアートの美術館ではなく、デザインを軸にしているので、そもそもアートを主体にした美術館の在り方とは違う場を求めてもいました。そのような意味でも、デザインの展覧会の可能性を模索しながら進んできたといえます。

古くからある美術館は、貴重な作品を保存し展示するという意味において、今後もあり続けるでしょう。落ち着いた空気感の中で、絵画や彫刻をゆっくり見るのも、豊かな時間だと思います。ただし、それでは人が入らないとすれば、運営面での問題が生じてしまうので、新たな体験の場としてのアイデアが必要になると思います。そのことにより、これからの美術館の個性が出てくれば、それはそれで素晴らしいことだと思います。20世紀型のデザインミュージアムも、名作の椅子や家具を展示解説するという、ある意味伝統的なアートの美術館的存在に習っていたのかもしれません。私達の21_21は、それほど大きな施設ではないので、この制約が新たなデザイン施設を考えるきっかけになっていたとも言えます。

—21_21はデザインの視点から日常生活の物事を捉え、キュレーションを通じてたくさんの人に伝えています。21_21が開催した過去の展覧会の事例をあげて、どのようにデザインの大切さを一般のお客さんに伝えていらっしゃるのか教えてください。

2007年に、水をテーマにした「water」展を開催しました。水は毎日飲むもので、世界中の人が知っていると思っていますが、実はまだまだ知られていないことが多くあります。このことに気づいていただくための展覧会でした。知らない水の世界と人を、デザインで繋いだわけです。つまりデザインそのものを見せる展覧会ではなく、デザインによって、知らない水の世界に誘う展覧会だったということです。今までのデザインミュージアムは、デザインを見せる展示がほとんどでしたが、このようにデザインを捉えると、無限にテーマを設定することができるわけです。

そして2011年、東日本大震災が起きた直後には「東北の底力、心と光。『衣』三宅一生。」展を開催しました。ここでは、東北地方で代々引き継がれてきた染織りの技術を様々な見せ方で紹介。そしてその技術を生かした三宅一生の服づくりも同時に展示し、2012年に開催した「テマヒマ展〈東北の食と住〉」では、東北地方に根付いてきた伝統的な食べ物、そして脈々と受け継がれてきた生活のための道具などを展示させていただきました。東北地方のために、東京の21_21でも何かできないだろうかと話し合って企画したものです。ここでは、特別な芸術品ではなく、時間と手間を掛けて造られた日常品の価値を、改めて見つめ直していただくきっかけを用意したことになります。

2013年には、NHK Eテレの子ども向けのデザイン教育番組『デザインあ』を展覧会にした「デザインあ展」を開催しました。子どもの時からデザイン教育が大切であるという考えから生まれたテレビ番組を飛び出し、身体全体で体感していただく展覧会に発展させました。極あたりまえの日常は、様々なデザインによって成り立っていることを楽しく体験できる場にしました。22万5000人が来場され、この展覧会の開催により、デザインに興味を持つ人が増えていることも確認できました。

そして、2018年から2019年に掛けては、日本の民藝をデザインの視点で見てみようという「民藝 MINGEI -Another Kind of Art展」を開催しました。日本民藝館館長も務める当館ディレクターの深澤直人が中心になって、大変ユニークな発展を遂げてきた民藝の世界を、独自の編集によって展示しました。地域ごとの特色が失われ、物への愛着が希薄になりがちな時代だからこそ、民藝に宿る無垢な美意識と精神性は、新しい時代を生み出すきっかけになるのではないかという想いを込めて開催した展覧会でした。

—21_21は1年に3つの展覧会を実施していますが、テーマはどのように決めていますか?

我々4人のディレクターと21_21のスタッフが定期的に集まり、展覧会のアイデアを出し合って決めています。このミーティングはとても刺激的で、みんな違うフィールドで仕事をしているので、アイデアの方向性が定まらず、思いがけない提案にお互い驚くような場面があります。このことにより展覧会のテーマがあらゆる方向に行き、予測ができない独特の「21_21らしさ」に繋がっているのだと思います。

—21_21の企画展は、内部のディレクターたちがプロデュースすることも、外部のキュレーターとコラボすることもあると思います。21_21のキュレーションシステムやコンセプトを教えてください。また、《AUDIO ARCHITECTURE》をキュレートするきっかけと理由はなんですか?

まず21_21では「キュレーション」という言葉を使用していません。常に「ディレクション」という言葉を用います。そこに確固たる意志はなく、三宅、深澤、私がデザイナーなので、なんとなくディレクションの方が、しっくりくるということだと思います。そして21_21の展覧会は、我々21_21のディレクターが担当する場合もありますが、外部の方にディレクションをお願いする場合もあります。これはその都度、話し合って決めていきます。21_21のコンセプトは、デザインに関わるあらゆる可能性を探り、社会に提案する場ということですから、テーマによっては、デザインと関わりのない人がディレクターになって、デザイナーが補佐するというケースも出てきます。つまりやり方は決めないということです。

AUDIO ARCHITECTURE展は、テーマ設定も含め、まず中村勇吾さんにご相談しました。勇吾さんは、私が『デザインあ』でいつも一緒に仕事をしている方で、とても優秀なクリエイターであることを知っているので、きっと面白いアイデアを出してくれるだろうと予測したのです。そして、「音」をテーマにするという、今までにないアイデアをお出しいただき、結果は大成功でした。我々が思いもしないコンセプトと空間づくりをしてくれたと思っています。

—従来キュレーションという概念はアート業界で使われていたと思いますが、現在はデザイン、建築、ファッション業界もキュレーションが行われるようになっています。佐藤様は幅広い分野においてキュレーターの役割を担われています。キュレーションはデザインにとって、どのような役割だとお考えですか? キュレーションはどのようにしてデザインやデザイナーに影響を与えていますか?

先ほども記述しましたが、私はキュレーションという言葉は使いません。そして21_21内でもこの言葉は出てきません。展覧会ディレクションでいいと思っています。そもそも美術館でキュレーションの仕事もしたことがないので、キュレーションという仕事がよくわかっていません。テーマを決めて、そのテーマに基づいてその都度、進め方を考えます。決まったやり方も一切ありません。それゆえに、結果的にかつてない展覧会に至っているのだと思います。

展覧会ディレクションは、展覧会をまとめていくことに他なりませんが、端的に言えば、知と美の間を繋ぐ作業だと思います。その繋ぎ方が独自だと、展覧会は新しくなります。デザイナーが担当する場合は、美の方は心得ているので、例えば知が足りなければ、テーマに沿ってふさわしい方、例えば文化人類学者などを招き入れればいいわけです。この方法を身につけると、誰とでも組んで展覧会を企画開催できるということです。

—2020年に一番期待している展覧会を教えてください。その理由も教えてください

現在新型コロナウィルス感染症の影響で展示を見合わせておりますが、「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」もおすすめですし、次回開催予定の、ドミニク・チェンさんディレクションによる「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」も、今までにない展覧会になるでしょう。そしてその次の展覧会もまだ情報公開していませんが、特別なものになる予定です。どうぞご期待ください。状況が落ち着いてまいりましたら、是非お越しいただきたいと思います。

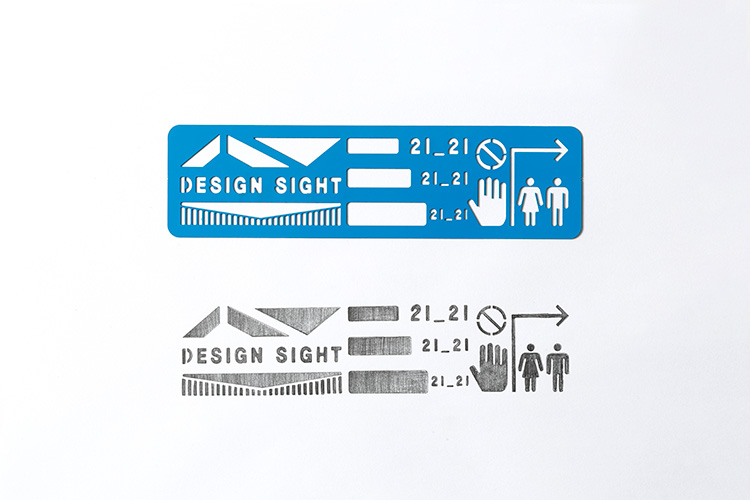

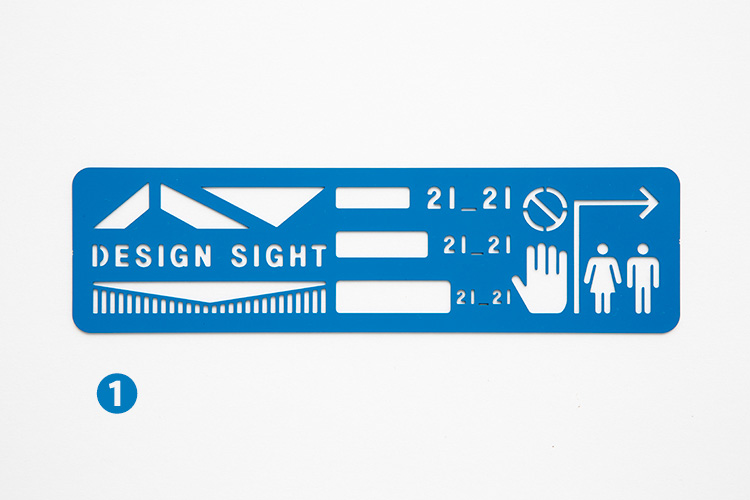

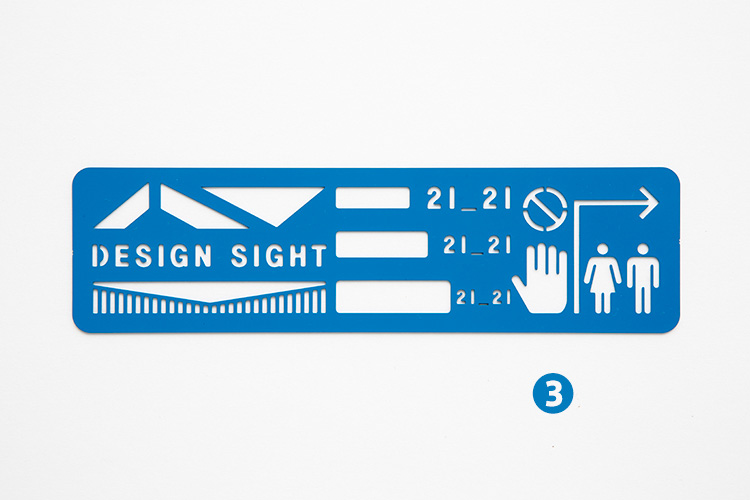

2017年、21_21 DESIGN SIGHT開館10周年を機に誕生したオリジナルグッズ。その後も新しい商品が仲間入りし、現在は13種類を取り揃えています。これらは館長の佐藤 卓がデザイン・監修を手がけています。ここでは、21_21 DESIGN SIGHTショップ担当が、そのオリジナルグッズを紹介します。

21_21 DESIGN SIGHTオリジナルグッズ(Photo: 木奥恵三)

21_21 DESIGN SIGHTオリジナルグッズ(Photo: 木奥恵三)「21_21 DESIGN SIGHT(以下21_21)の思い出を、グッズとして持ち帰って欲しい」、そんな当館スタッフ一同の思いからグッズ制作は始まりました。来館された方にとって21_21の思い出、すなわち象徴的なイメージといえば、21_21のブルーの「プロダクトロゴ」や、安藤忠雄による建築でしょうか。また、館内サインやコンクリートの壁面を写真に収める方もよくお見かけします。

21_21 DESIGN SIGHT外観(Photo: 吉村昌也)

21_21 DESIGN SIGHT外観(Photo: 吉村昌也)「21_21グラフィックプレート」はそれらを切り取り再編集した、言わば21_21らしさが凝縮された一品です。シャープペンシルなどでなぞってテンプレートのように遊ぶこともできますし、ブックマークとして使用することも可能です。

21_21グラフィックプレート(Photo: 木奥恵三)

21_21グラフィックプレート(Photo: 木奥恵三)今回はこのグラフィックプレートを地図にして、そのアイコンを紐解きながら他のグッズもご紹介したいと思います。

1. まずは左上の台形と三角形、および左下の図形をご覧ください。 向かい合う2つの台形は、ギャラリー1&2とギャラリー3を上空から見たシルエットを表しています。隣の三角形は、鉄板屋根を表しています。下に見える図形は、この三角屋根とサッシを組み合わせた建物のロゴです。この建物のロゴは、チラシの裏面などにも使われています。

建築をモチーフにしたグッズは、自分で組み立てることができる「21_21ミニチュア建築模型」のほか、建築写真などを収めた「21_21ポストカード」、館内のコンクリートの壁面写真をプリントした「21_21トートバッグ」、「21_21ハンカチ」があります。

21_21ミニチュア建築模型(Photo: 木奥恵三)

21_21ミニチュア建築模型(Photo: 木奥恵三) 21_21ハンカチ(Photo: 木奥恵三)

21_21ハンカチ(Photo: 木奥恵三)

2. 次に、中央の3つの長方形と21_21の数字をご覧ください。

このデザインの基となっているのは、一枚の鉄板からつくられた当館のシンボルである「プロダクトロゴ」です。「21_21ロゴステッカー」と「21_21グラフィックプレート」は、このロゴと同じサイズです。

また、このロゴをモチーフにした「21_21マスキングテープ」もあります。

21_21ロゴステッカー(Photo: 木奥恵三)

21_21ロゴステッカー(Photo: 木奥恵三) 21_21マスキングテープ(Photo: 木奥恵三)

21_21マスキングテープ(Photo: 木奥恵三)

3. 最後に、右のサインをご覧ください。

これらは全て、館内に設置されているサインをモチーフにしています。ご来館の際は、どこにあるのか探してみてください。

またシンボルカラーと同じブルーをモチーフにしたグッズには、「21_21サインペン」や「21_21ノートブック(MOLESKINE)」があります。

その他にも、21_21のロゴタイプをあしらった「21_21ペン(LAMY noto)」や、入館証シールをモチーフにした「21_21てぬぐい」や「21_21おちょこ」など、続々と発売をしています。

21_21サインペン(Photo: 木奥恵三)

21_21サインペン(Photo: 木奥恵三) 21_21てぬぐい、21_21おちょこ

21_21てぬぐい、21_21おちょこ一部の商品は、オンラインショップ HUMORよりご購入も可能です。

ぜひこの機会に、お手元にデザインの視点を取り入れてみてはいかがでしょうか。

はじめに、この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された方々とご家族の皆様に謹んでお見舞い申し上げますとともに、医療従事者の方々の多大なるご尽力に、深く感謝申し上げます。

21_21 DESIGN SIGHTは、2007年に開館して以来、安藤忠雄さんの設計による光に満ちた空間の中で、デザインの可能性を探りながら様々な展覧会を開催してまいりました。チョコレートから始まり、水、人、骨、米、アート、建築、土木、野生、器、雑貨、民藝、虫など、テーマは多岐に渡ります。それは、人の営み全てにデザインは欠かせないものであること。そして、あらゆる事象にデザインという概念を投げ込むことによって、デザインとは何かを問うという、言葉にはできない好奇心の力によるところが大きいように思います。

21_21 DESIGN SIGHTは、美術館やデザイン施設の運営に関わったことがない、ある意味素人の集まりでスタートし、手探りで試行錯誤を続けてまいりました。当館が他にはない個性を持っているとしたら、それはここに起因するのかもしれません。そして開館する準備段階から現在も同様に、定期的にディレクターズミーティングというものを開催しています。展覧会のテーマなども、基本的にこの場で検討されます。このミーティングは、21_21 DESIGN SIGHTの創立者でディレクターでもある三宅一生さん、ディレクターの深澤直人さんと私、アソシエイトディレクターの川上典李子さん、そして当館のスタッフと共に少人数で行っています。この会議の時間がとても面白く刺激的なので、この機会に普段表に出さない舞台裏を、少しお話してみたいと思います。

ミーティング中の発言はいつも、各々の仕事のジャンルには一切こだわらず、まるで脳のシナプスが飛び交うがごとく、ありとあらゆる方向に廻ります。環境問題、経済、注目のアーティスト、医療、人の心理、最先端技術、遊び、教育、福祉など、思いつくアイデアを自由に出し合うので、話がどこへ行くのか常に分かりません。頭の中がグルングルンに回る感じです。そして話が外れて、それぞれの楽しい近況報告の時間に入り、気がつくと1時間が経過していることなど、よくあることです。しかし、この時間が大変貴重なのです。この自由で立場を超えた垣根のないやり取りが、面白いアイデアに繋がったりします。あるアイデアをきっかけに別のアイデアに飛躍することもよくあります。自分の意見を論破しようとする人など誰もいません。お互いを尊重し合いながら進む意見交換は、リズミカルで気持ちがいいとさえ思えます。そして候補がいくつか出ると、まるで発酵させるかのように、先のミーティングまで寝かせたりします。しばらくして、また新たなテーマと比べたりしながら、自然と浮かび上がってくるテーマを選択していきます。あくまで実に感覚的なのです。このような場は、私もいろいろな経験を積んできましたが、ここにしかありません。まるで誰の足跡もないところを一歩一歩進んでいるような感覚です。どうなるかは誰にも分からないけれども、この先へ行ってみようという、まるで森の中を探検しているような気分です。だからワクワクドキドキする。ただし、何の保証もないのに、「絶対いい!」という理由なき確信のようなものを、全員が共有できています。アイデアの閃光を待ちながら進むこの感じは、直接会ってやり取りするからこそ生まれるものであり、皮肉にも現在の日々がこの価値に改めて気づかせてくれました。

21_21 DESIGN SIGHTという場の特徴は、とかく理屈という「意識」が優先する現代社会にあって、珍しく「感覚」というものを最優先しているところにあるのかもしれません。そもそも好奇心は、感覚からくる心の動きですから。当館では、人に内在するこの感覚というものを、今後も大切にしていきたいと考えています。

まだまだ先の見えない状態ではありますが、我々はこの厳しい経験から学ぶべきことを推考し、社会のためにできることは何かを、引き続き模索し続けてまいります。これからも、21_21 DESIGN SIGHTをどうぞよろしくお願い申し上げます。

21_21 DESIGN SIGHT館長 佐藤 卓

Firstly, I would like to extend my sincere condolences to those affected by the coronavirus (COVID-19) and their families, and my deepest gratitude to the healthcare workers for your tremendous efforts.

Since 21_21 DESIGN SIGHT opened in 2007, we have been holding exhibitions that explore the possibilities of design, in a light-filled space designed by Tadao Ando. We began with chocolate and moved through an array of topics from water to human, bones, rice, art, architecture, civil engineering, wild, vessels, sundries, folk crafts and insects. The reason for this diversity is that design is vital to all aspects of the way we live. It is precisely the application of design concepts to all phenomena that has brought us to reflect on the nature of design. This initiative has continued largely because of the power of curiosity for that which cannot be expressed in words.

21_21 DESIGN SIGHT was established by a group of amateurs with no prior experience running museums or design institutions, so it was a matter of feeling our way around, of trial and error. Perhaps that is why this venue has such a unique character. Moreover, ever since the time of preparing to open, we have held regular directors' meetings. This is where the themes of upcoming exhibitions are considered. These are quite small meetings involving 21_21 DESIGN SIGHT founder Issey Miyake, directors Naoto Fukasawa and myself, as well as associate director Noriko Kawakami and staff. These meetings are exciting and stimulating events. I would like to take this rare opportunity to go behind the scenes.

In all of our meetings, speakers roam in all directions, regardless of the kind of work they are doing. It sends the synapses of the mind into overdrive. In this meeting of minds, no topic is off the table, be it environmental issues, the economy, a hot artist, health, human psychology, the latest technology, play, education or welfare. Nobody knows where the conversation will lead. It makes the head spin. At the end, we go off topic and enjoy updating each other on what has been happening. Often before we know it, an hour has disappeared.

However, this time is precious. This freewheeling exchange, in which we leave our professional positions to one side, leads to exciting new ideas. One idea often triggers another. Nobody tries to strongarm others over to their point of view. It is an exchange of opinions held with the greatest of mutual respect - a rhythmical and pleasant gathering. And if there are a number of options for topics, it is left to ferment until the next meeting. After a time, they are compared with new topics and a choice is made from the naturally forthcoming ideas. It is always an intuitive process.

This kind of forum is something I have only seen here, even though I am an experienced person. It is like walking into the unknown, without any footprints to follow. It feels like an adventure through the forest where nobody knows what will happen next and we are just following our instincts. That is why it is so exciting. However, every one of us shares the faith that an idea is a good one, even if there are no guarantees. Illuminated by our ideas, it is in these very face-to-face meetings that generate our ideas. The situation in which we find ourselves today has ironically driven home to me their true value.

The unique character of 21_21 DESIGN SIGHT perhaps lies in the fact that rather than raising logic and rationality on a pedestal as in modern world, this is a rare organization where intuition reigns. That is because curiosity is essentially an emotion stimulated by the senses. Here at 21_21 DESIGN SIGHT, I hope that we continue in future to honor the value of intuition that is in all of us.

The future is far from clear, but we will continue to explore what we can offer society as we take stock of what we can learn from this difficult experience. Thank you for your ongoing support of 21_21 DESIGN SIGHT.

Taku Satoh

Overall Director, 21_21 DESIGN SIGHT

開催中の企画展「虫展 −デザインのお手本−」。その準備段階では、展覧会ディレクターの佐藤 卓、企画監修の養老孟司のもと、これまでなかなか出会う機会のなかった虫のスペシャリストを訪ね、虫への理解を深めてきました。ここでは、本展テキストを担当する角尾 舞が、その一部をレポートします。

「虫展」ができるまで

ラオスの旅を終えた頃には、虫展の準備が佳境だった。

この展覧会はディレクターの卓さんを中心に企画チームが組まれて、展示構成からマネジメント、空間設計、グラフィックデザインやテキストなど、様々な観点からつくり上げられた。多くの人の膨大な労力とともに、展覧会の準備は進んでいった。とはいえ、企画のためのミーティングはいつも好奇心に満ちていた。福井敬貴さんが毎回、色々な昆虫標本を持ってきて見せてくれたので、みんなで囲みながら、昆虫の特徴を教えてもらうのを楽しんだ。

企画チームのメンバーは虫に関しては素人だったから、それぞれが可能な限り調べて、研究者や「虫屋」の方の意見をもらうことも重要だった。それと同時に常に考えていたのは、21_21 DESIGN SIGHTでしかできない「虫展」のあり方、「デザインのお手本」という視点からの虫展のかたちである。博物館でない場所で虫を扱う意味を、メンバーで議論し続けた。

昆虫標本はどう展示するのがよいのか?どうしたら子どもも大人も楽しめるものになるのか?そもそも、この展覧会が伝えたい「デザインのお手本」としての虫とはどんな存在か?半年以上に渡り長い会議を毎週開催して、展覧会のことを考え続けてきた。ちなみに、わたしを含めた企画チームのメンバーが今回学んだことは、結局のところ「昆虫は全然わからない」ということだった。研究者ですらわからないことの方が圧倒的に多いという。調べても調べきれない虫たちを考え続けた日々が、今となっては愛しい。

7月中旬、虫展は設営の真っ只中だった。展示台が次々と会場に運び込まれ、出展作家が会場内で作品の設置をしている。700倍に拡大された「ゾウムシの脚」が現れて、隈 研吾さんと3名の構造設計家による3つの「トビケラの巣」もだんだんと組み上げられ、小檜山賢二さんの写真も掲げられ、会場は少しずつ展覧会らしくなる。山中俊治さんの昆虫のロボットはなかなか思うように動かないらしく、現場での調整が続いていた。帰国後に岡さんが編集を進めていたラオスの映像も、ついに投影された。展示後半の廊下のなかで、小林さんが蛾と一緒に踊り続けている。全部の作品については書ききれないけれど、作家も企画チームのメンバーも、朝から晩まで現場で作業を続けていた。卓さんも連日会場を歩き回って、細かい部分を企画チームや作家の方々と話し合っていた。

展覧会は、現場での調整がとても多い。展示台の位置関係やパネルの位置関係など、設計図から変わることだっていくらでもある。設営のスケジュールが押していて、少し現場はピリついていたけれど、卓さんはずっとにこやかだった。にこやかながらも、細部まで全く妥協はしていなかった。「この展示の仕方、最高だね」と笑いつつ、改善提案を次々とする。一つひとつの作品がよりよく見えるように、お客さんが楽しめるように。終わりが見えない作業だけれど、数日後には展覧会が始まるという緊張感のなかで、準備は進められ、ついに虫展は7月19日に開幕した。

3ヶ月以上の会期を経て、この記事が公開される頃にはもう閉幕が近い。企画展だから、終わりを迎えるのは当たり前だ。でも、今回出会えた未知の魅力に満ちた存在への好奇心や、そしてラオスでの強烈な記憶は、きっとずっと消えることはないだろう。そして会期中に訪れてくれた人にとっても、今回の「虫展」が発見や楽しさ、新たな疑問などを見つけてもらえる展覧会になっていたのなら、とても嬉しい。全6回に渡った虫展日記、お読みいただきありがとうございました。

終わり

文・写真 角尾 舞

開催中の企画展「虫展 −デザインのお手本−」。その準備段階では、展覧会ディレクターの佐藤 卓、企画監修の養老孟司のもと、これまでなかなか出会う機会のなかった虫のスペシャリストを訪ね、虫への理解を深めてきました。ここでは、本展テキストを担当する角尾 舞が、その一部をレポートします。

ビエンチャンへの帰り路

5月6日朝。少しだけ早く起きて、プークンの村を散歩した。散歩というほどの距離もなく、ほんの10分ほどで端まで行けてしまったけれど。ニワトリがあちこちにいて、子どもが大人と遊んでいた。ただそれだけなのだけれど、日々めまぐるしく変化する東京の街の景色とはあまりに違って、変わらない毎日の生活という存在に少し憧れのようなものを抱いた。

2泊したゲストハウスをあとに、またバンに乗り込んでビエンチャンへ向かう。完全な一本道なので行きと同じルートではあるけれど、行きと帰りとでは景色も違って見える。

若原さんのお話は、帰りの車でも止まらない。最初の話題は、昆虫の新種への命名についてだった。昆虫採集をしていて新種を見つけた場合は、関わった人の名前をつけることが多いという。例えば、養老孟司さんが初めて見つけたゾウムシの新種は「wakaharai」というらしい。自分の名前を学名につけてくれた、と嬉しそうに話してくれた。命名規則法で自分自身の名前をつけるのは禁止されているため、恩師や友達、家族の名前を付ける人が多いそうだ。若原さん自身が見つけた蝶の新種には、奥さんの名前をつけたという。名前をつけるということは、博物館にタイプ標本が残り、図鑑にもそれが載るということ。「蝶屋だったら一生に一度は、自分で名前をつけたいという夢がある」と若原さんは話す。

ふいに、卓さんが小林さんに「蛾を採っていて『汚いな』って思うことある?」と聞いた。それに対して小林さんは「それはないですね」と即答した。

「どんなに小さくても、じっくり見ていくと面白いところがある。汚いとか、よくないとかっていう感覚はないですね。まぁ、見飽きてしまって採る気がしないのは、いくらでもいますけど。逆に、自分なりに『きれいだな』と思うのはいます」と話してくれた。

その後も雑談が続き、若原さんから「最近の若い人たちは、化石とか掘らないの?」と聞かれたけれど、掘ったことないな。上の世代の人たちは、日本でも掘ったのだろうか。

中国人が切り盛りする料理屋でラーメンを食べたり、道端の女の子から蜂の巣のままのハチミツを買ったり、竹細工のお土産物屋に寄ったりしながら、車はどんどん市内へと戻る。ビエンチャンの街に戻り、飛行機まで少し時間があったので、若原さんのお宅にお邪魔した。不思議なコレクションがいろいろと並んでいる。貴重なものも多いらしい。

最後に、卓さんとわたしが希望して、アンティークショップに寄ってもらうことになった。街中を探していて偶然見つけたお店で、卓さんは翡翠の印籠のようなものを買っていた。ペーパーウェイトとして使うという。旅行先で、アンティークのものを集めることが趣味だと話してくれた。わたしは、オピュームウェイトとして使われていた、アヒルと象の小さな置物を買った。

飛行機の時間になり、わたしたちは搭乗口へと向かう。空港まで、全員が送り届けてくれた。朝からずっと一緒に食事をして、夜になったらみんなで蛾にまみれて、不思議な数日間を共に過ごした仲間ができた。そういえばラオスでは本場の虫を食べなかった。小さな心残りのような、またいつか旅に出たいときの、ちょっとした言い訳になるような気がした。

5回に渡ったラオスのレポートは、これでおしまいです。展覧会自体はもう終盤を迎えているけれど、次回は番外編として、展覧会の準備や設営の様子をお伝えします。

文・写真 角尾 舞

2019年10月20日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」の関連イベントとして、トーク「センス・オブ・ワンダー〈虫展編〉」を開催しました。

トークには、生物学者の福岡伸一と本展ディレクターの佐藤 卓が登壇しました。

少年時代、「コウトウキシタアゲハ」という、台湾に生息する蝶に魅せられた福岡は、自らの美意識の原体験が虫にあると言います。やがて顕微鏡を手に入れるとますます虫の虜になり、図書館の書庫に通い専門書を読むことで、その興味対象を拡げていきました。ある日福岡は、書庫で『微生物の狩人』という書籍に出会い、顕微鏡で微生物を発見した17世紀のオランダ人、レーヴェンフックを知ることになります。トークでは、福岡に影響を与えたレーヴェンフックの活動内容から始まり、生物をありのままに定義する考え「動的平衡」に至るまで、生物をめぐる様々なトピックが紹介されました。最後に、福岡は今年6月に台湾で初めてコウトウキシタアゲハに出会った様子を当時の映像とともに語り、子どもの時に抱いた夢を持ち続けることの大切さを共有しました。

2019年10月8日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」に関連して、トーク「虫好きの居所」を開催しました。登壇者は、女性漫画家・随筆家のヤマザキマリ、ブレイクダンサーで本展参加作家でもある小林真大、展覧会ディレクターの佐藤 卓。3人とも、幼少の頃には虫採りに勤しんだ「虫好き」です。

自ら「虫愛好家」と名乗るヤマザキが虫に目覚めたのは、4歳のとき。当時はまだなかった精細な写真の代わりに、数々の虫が手描きされた昆虫図鑑を見て、「絵を描く仕事をしよう」と決意しました。幼い頃は、夜になって外から聴こえる虫の声が、ヤマザキの"起動音"だったといいます。

今年の初め、ヤマザキのそんな虫への思い入れを知った佐藤が、初対面にもかかわらず思わずオファーして、このトークが実現しました。

小林真大もまた、幼い頃からあらゆる昆虫が好きだったといいます。小学生の頃には、その中でも「蛾をやる」(蛾の収集、研究をする)と決め、今ではラオスで蛾とともに暮らしています。

山に入って虫を採るには、常に周囲に意識を巡らせ、危険を避け、状況に応じて瞬時に動くことが求められます。幼い頃から虫を追うことで身体能力を伸ばし、ブレイクダンスの道に進んだのは自然なことだったと、小林は話します。そしてダンスで獲得した能力もまた虫採りに生かされます。

ヤマザキも小林もそれぞれの専門領域と虫とに深い関わりを持っていることに、佐藤は驚きの声を上げていました。

佐藤は今年5月に、ラオスの小林のもとを訪れました。佐藤の滞在中には、現地でもなかなか見られない種類の蛾が集まってきた、と小林。佐藤が撮ってきた写真を見ながら、その大きさ、翅の模様、筋肉のつき方、味まで、熱心に語り合います。 しかし、たった数年のうちに、原生林の減少とともに虫の種類はとても減り、「今いる昆虫は、生き残ったほんの一部」と小林は話します。

ヤマザキは、多様でわからないことだらけの虫と触れ合うことで、未知のものや理解できないことへの恐怖や抵抗を持たずに生きることができる、と自身を語ります。それは、他文化や生死への観念にもつながるのではないでしょうか。わからない存在である虫を排除するのではなく、共に生きることが必要なのだ、と3人は語り合いました。

イベントの最後には、小林真大がラオスでともに活動する友人とブレイクダンスを披露。来場者たちは、展示空間での特別なパフォーマンスに真剣に見入り、大きな拍手でイベントは閉幕しました。

開催中の企画展「虫展 −デザインのお手本−」。その準備段階では、展覧会ディレクターの佐藤 卓、企画監修の養老孟司のもと、これまでなかなか出会う機会のなかった虫のスペシャリストを訪ね、虫への理解を深めてきました。ここでは、本展テキストを担当する角尾 舞が、その一部をレポートします。

ラオスの撮影

5月5日朝。コケコッコーの声で目が覚めた。まだ6時台だが、眠れそうもないので支度をする。後で聞いたら、岡さんもニワトリに起こされたらしい。深夜まで蛾を採っていた小林さんたちは、8時になっても起きてこなかったので、卓さんや若原さんと、先に展望台で朝食を取ることにした。

ラオスでは、まだカメラが完全には普及していない。さらに、鏡のある家も多くなかったらしい。少し前までは、若原さんが集合写真を撮ってあげても「自分が映ってない」と言われることがあったそうだ。鏡が家にないため「自分の顔を知らない人」は当たり前だった。若原さんは、これまでラオスで500枚以上の鏡を買ったという。どうするのかといえば、街の女の子のいる家に配るのだ。同様に、写真を撮って印刷してプレゼントもしてきた。鏡も写真も、ずいぶん喜ばれたという。しかし、そんなことをしてあげる理由は単純で、やはり虫採りに協力してもらうためだった。蝶を採るために庭に入れてもらったり、家の裏の樹にアクセスさせてもらったりする必要がある。全ての行動は、虫採りにつながっているらしい。

展望台は霧が出ていた。ビジターセンターのような場所で朝食を取る。ラープというひき肉を炒めたおかずと、ご飯を食べた。朝食向きではないけれど、味が濃くておいしい。ニンニクがたくさん入ってるね、と卓さん。運転手さんに宿までピストンしてもらい、小林さんたちも合流した。全員集まったところで、夕方に展望台でする予定の撮影の打合せをした。それまでには、霧が晴れるといいのだけれど。

撮影準備をし、今度は街の方へ移動した。マーケットの様子を、岡さんが隅々まで撮っていた。宿の女の子たちとの話題に出たキイロスズメガが売られている。一パック300円くらい。これは安いそうだ。子どもがお母さんと一緒に店番をしている。カメラを向けると、照れる子も、凝視する子もいる。犬もたくさんいる。だいたい、寝ている。

マーケットの片隅で、卓さんが仕事の話を小林さんたちにしていた。「僕がデザインに使う道具は、紙とシャープペンと、消しゴムだけ。パソコンは一切使わない。今の時代、若い人はこれだけでは難しいかもしれないけれど、僕はこれで逃げ切ろうと思って」。卓さんのデザインの話を直接聞いたのは、実は学生以来かもしれない。

ゲストハウスに戻り、昨日市場で買ったマンゴーを剥いて食べた。昼食は米麺。うどんとフォーの中間のような食感だった。宿の人がドサッとトッピング用のハーブを出してくれたけれど「ミントの枝の間には、寄生虫の卵があるかもしれないから気をつけて」と若原さんに言われ、葉だけむしって、スープに入れた。「スーンセーブ」は、おいしく召し上がれ、という意味だと教わった。

昼食後、庭に出ると岡さんがドローンの準備をしていた。ゲストハウスから飛ばして、ブレイクダンスの練習をする小林さんを空撮するそうだ。高さ120m、中心距離700m移動できるドローンで撮った映像を、真横でリアルタイムで見せてもらった。なんだかラオスに全然似合わない未来感がある。

夕方、展望台にまた移動した。断崖絶壁で、小林さんと太田さんが技を決めていく。卓さんが「ボーカリストとか、ダンサーとか、昔から、身体一つでやることに憧れがある」と話しながら、逆立ちに挑戦していた。

文・写真 角尾 舞

2019年10月4日、ギャラリー1&2で開催中の企画展「虫展 −デザインのお手本−」に、本展企画監修の養老孟司が、イラストレーターの南 伸坊とともに訪れました。 このほか本展ディレクターの佐藤 卓、企画協力の小檜山賢二、企画監修協力 の足立真穂、参加作家の小林真大らが同行しました。

養老は、自身も長年研究しているゾウムシや、世界各地から集められた多種多様な虫の標本群をじっくりと鑑賞しました。

実寸の700倍に拡大された「シロモンクモゾウムシの脚」(佐藤 卓)の制作において、精密写真の提供を行った小檜山は、虫の微細な構造を可視化して、さらに立体作品として再現することの大変さを語りました。

また、ラオスで蛾のフィールド研究を行い、ブレイクダンサーとしても活動している小林は、その現地での様子を「MAO MOTH LAOS」(岡 篤郎+小林真大)という映像作品で紹介されています。

この撮影に同行した佐藤は、ラオスの山奥で無数の蛾と出会った夜を振り返り「一生忘れられないほど素晴らしかった」と感動を語りました。

一行はそれぞれの作品にまつわるエピソードを交えながら会場をまわり、和やかな雰囲気のなか、改めて本展を鑑賞しました。

2019年9月14日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」に関連して、トーク「Micro Presence」を開催しました。

トークには、本展企画協力の小檜山賢二、参加作家の三澤 遥のほか、展覧会ディレクターの佐藤 卓も急遽登壇。小檜山の制作コンセプトでもある「Micro Presence」をテーマに、語り合いました。

開催中の企画展「虫展 −デザインのお手本−」。その準備段階では、展覧会ディレクターの佐藤 卓、企画監修の養老孟司のもと、これまでなかなか出会う機会のなかった虫のスペシャリストを訪ね、虫への理解を深めてきました。ここでは、本展テキストを担当する角尾 舞が、その一部をレポートします。

蛾の夜

5月4日の夜。電灯のない村は、一気に真っ暗になった。裸電球が一つ吊り下げられた、ほとんど家具のない部屋。あまりにものが少ないので倉庫か何かかと思ったら、小林さんの住居だった。その中を、無数としか言いようのない蛾が飛びかっていた。

飛び回る蛾のなかには、世界一巨大と言われるヨナグニサンもいる。日本では天然記念物らしい。妙な光景と言いたくなるけれど、夜に窓を全開にして電球をつければ、虫は集まってくる。本来、当たり前のことなのだ。

電球を中心に、天井にも、壁にも、床にも、蛾たちが群がる。ときどき踏んでしまって、申し訳なく思う。よく見れば、セミや甲虫もいる。東京の家に一匹でも蛾が入ってきたときには、どう追い出すか考えていたのに、100も200もいる状態では、なんだかそれが普通な気がしてくる。

部屋の外の白壁にも白色の電灯を点けると、次々と昆虫が集まってくる。椅子に電灯をくくりつけた、小林さんたち自作の収集装置である。

「ナイターでは蛾が服や耳に入るから、長袖で首元が閉まる服にして。耳も何かで覆って」と、若原さんから言われた。夜に虫を採ることを「ナイター」と呼ぶらしい。少し電球に近づくと、腕にも、顔にも蛾は平気でぶつかってくる。ふと見れば、服のあちこちに蛾が止まっていた。しかし自分でも不思議なほどに、気にならない。ただただ、見たことのない景色だった。

どこか神聖な気持ちで、みんな部屋にいたと思う。卓さんは、お気に入りの蛾を見つけていた。アミメヒトリガというそうだ。腹部が赤く、翅の白に黄色の差し色があって、毒を持つらしい。一頭ずつ、本当にみんな柄も色も大きさも違う。日本にいたときは、どんなものを見ても「蛾」と、ひとくくりにしていた自分に気づく。

大人たちが蛾を中心に盛り上がっていたら、ゲストハウスでアルバイトをしている女の子たち(13歳前後の若さで働いている)も集まってきた。「スズメガ、食べる?」と小林さんが冗談で聞いたら「今の時期のはおいしくないよ。苦いから」と言われてしまった。ラオスではキイロスズメガという蛾が、食用として有名らしい。鱗粉を洗い落として、胴体を食べるそう。高級食材なのだという。メスは卵がコリコリしておいしい、と小林さんは言っていた。

蛾の集まり方が少し落ち着いてきたので(風が強いのが理由だという)、庭にあるテーブルを囲んでコーヒーを飲んだ。霧がかかっていて、星は見えない。ときどきキュッキュッという声が聞こえる。ナキヤモリだという。夜のお茶会で、クッキーを食べた。

コーヒーを飲みながら、小林さんが蛾を研究し始めた経緯を聞いた。「あらゆる昆虫が好きだったけれど、小学校4年生の年の8月6日、山梨のコンビニでずっと憧れていたメンガタスズメをつかまえてから、蛾をやることに決めた」。「蛾をやる」というのは耳慣れないフレーズだけれど、一つの昆虫に絞って収集したり、研究したりすることを「○○をやる」と言うそうだ。虫好きの人と話していると独特の言葉づかいが多いことに気づく。例えば彼らは、自分たちを「虫屋」と呼び、さらに「蝶屋」や「カミキリ屋」というように種別で名乗り分ける。小林さんは「蛾屋」になることを、その若さで決めたらしい。ちなみにメンガタスズメは、映画『羊たちの沈黙』のビジュアルで話題になった、ドクロの模様に見える蛾である。

風がだんだん弱まってきた。小林さんは、また蛾のところへと戻る。

文・写真 角尾 舞

7月19日より開催中の企画展「虫展 −デザインのお手本−」。その準備段階では、展覧会ディレクターの佐藤 卓、企画監修の養老孟司のもと、これまでなかなか出会う機会のなかった虫のスペシャリストを訪ね、虫への理解を深めてきました。ここでは、本展テキストを担当する角尾 舞が、その一部をレポートします。

プークンへ

5月4日、朝9時半。ホテルのロビーに若原さんたちが迎えに来てくれた。昨日のミニバンに乗って、これから7時間かけてプークンという村へ向かう。

ラオスの人口は、約680万人。日本の本州と同じくらいの面積だけれども、千葉県と同じくらいの人口である。山の中には10年間誰も通らない道もあって、新種生物はそういうところから見つかるという。

小林真大さんと若原さんは、プークンの山で出会ったそうだ。夜の山で一人、蛾を採っていた小林さんが、同じく虫を採りに入った若原さんと出くわした。養老さんと小林さんを引き合わせたのも、若原さんだった。

車の窓から、街を眺めていた。道沿いに店が並ぶ。三角形に盛られた米や、籠、山積みのパイナップル、建材のパイプ、そして人々。建物にはドアがないし、窓もない。床屋も外から丸見えだった。軒先には、ただ椅子に座っている人や、赤ちゃんをおぶって立っているだけの女性などがいる。ラオスの人たちは「何もしない」が上手に見える。

ヴィエンチャンから90km平地を走るというが、すでに道の凹凸も目立ってきた。店が減って、空き地が増える。痩せた牛たちが草を食んでいる。日本を出国する前に「ラオスは昔の日本みたいだ」と、訪れたことのある人たちから聞いたけれど、昭和の最後に生まれたわたしには、あまりピンとこない。道沿いには火炎樹の花が咲いている。マホガニーの木が、道路を覆う日よけになっている。

若原さんが「市場、見ていきます? 昆虫でもなんでも、食べ物が売っていますから」と提案してくれた。観光ではなかなか訪れられないような、地元の市場。生きたカエル、ニワトリ、昆虫。大きな竹かごが並んでいて、生きた鳥がぎゅうぎゅうに詰まって鳴いている。奥で、茹でて羽をむしる女性たちがいた。鳥が肉になる場所だった。ふいに卓さんが「これ、僕がデザインしたカルピスだ!」と、色あせた看板を指さした。

市場を出て、大型のドライブインで食事をした後、ついに山を登りはじめる。「これは、なんて名前の山ですか?」と聞いたら「村がないから、山の名前はないかもな」と返ってきた。私たちは、名前がない山を越えていった。

工事現場が眼下に見える。中国とラオスを結ぶ新幹線を建設しているらしい。どこまで登っても、案外民家はなくならない。どこにでも、人は住んでいる。土が赤い。緑が強い。ラテライトの酸性土壌だという。

一つ山を抜け、また平地に戻った。目の前に見える山の形が違う。そういえば、道は我々が走る一本しかない。その道に沿って、人々は生活している。5000kipのお札に描かれるセメント工場を通り過ぎた。お札にセメント工場は意外だったけれど、25年前には画期的な産業だったらしい。

「日本全国の蝶々は238〜239種と言われている。でもラオスの、このバンビエンという山だけで507種いる。世界でここにしかいない蝶々も7種類いる。何十万円で売れるのもある。僕は見つけても、売らないけれど」と若原さんは話す。それを受けて「地球は惑星だなって感じがしますね。見たことない植物を探しているとか。人類がいる間に全ての生き物を把握するのは無理でしょうね」と、卓さん。道はどんどん険しくなった。座っていてもお尻がはねる。一本道を抜けて最後に立ち寄った展望台は、靄がかかっていたけれど絶景だった。

まさかここが最終目的地だと思えないほど、これまで通ってきた集落と変わりのない小さな村についた。そこがプークンだった。標高約1,500mにある、ヴィエンチャンとルアンパバーンの中間地点とも言える村。唯一のゲストハウスの駐車場にバンを停めた。荷物を持って降りると、少女と目があった。「サバイディ」と話しかけたら「サバイディ」と返してくれた。ラオス語で「こんにちは」という意味。若原さんに、教えてもらった。

文・写真 角尾 舞

2019年7月21日、企画展「虫展 −デザインのお手本−」の展覧会ディレクター 佐藤 卓と企画監修 養老孟司によるオープニングトーク「虫はデザインのお手本」を開催しました。

トークでは、本展と二人にまつわるいくつかのトピックが語られました。「象虫」、「虫塚法要」、「分ける。分かる。分からない」、「意識と感覚」、「遺伝子系の進化と神経系の進化」、「人と虫」と議題をあげ、人々が虫から気づくことの重要性について語りました。

2019年7月18日、21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2では、企画展「虫展 −デザインのお手本−」がいよいよ開幕します。

自然を映し出す存在である、虫。私たちの身近にいながら、そのほとんどの生態はわかっていません。人類よりもずっと長い歴史のなかで進化を続けてきた虫の姿からは、さまざまな創造の可能性が浮かび上がってきます。

本展覧会では、デザイナー、建築家、構造家、アーティストたちが、それぞれ虫から着想を得た作品を展示します。小さな身体を支える骨格を人工物に当てはめてみたり、翅(はね)を上手にしまう仕組みをロボットに応用してみたり、幼虫がつくり出す巣の構造を建築に当てはめてみたり...。

クリエイターが、そして訪れる一人ひとりが、虫の多様性や人間との関係性を通して、デザインの新たな一面を虫から学ぶ展覧会です。

写真:淺川 敏/Photo: Satoshi Asakawa

また、ギャラリー3には「虫展 −デザインのお手本−」にあわせて、自然の造形美を伝えるプロダクトを発信するウサギノネドコを紹介するPOP-UP SHOPが、2019年7月28日までの期間限定で登場しています。植物の美しいかたちに着眼し、花や種子をアクリルに封入した「Sola cube」を中心に、ウサギノネドコのオリジナルプロダクトが一堂に会します。展覧会とあわせてお楽しみください。

2019年7月19日より開催となる企画展「虫展 −デザインのお手本−」。その準備段階では、展覧会ディレクターの佐藤 卓、企画監修の養老孟司のもと、これまでなかなか出会う機会のなかった虫のスペシャリストを訪ね、虫への理解を深めてきました。ここでは、本展テキストを担当する角尾 舞が、その一部をレポートします。

さて、ラオス

大型連休のさなかに元号が変わり、どこか新年のようなムードの5月3日の朝、3人で成田空港に集まった。7月19日から21_21 DESIGN SIGHTではじまる「虫展 −デザインのお手本−」の出展作品の一つ、ラオスの山奥で蛾と共に暮らす青年の、ドキュメンタリー映像を撮影にいく旅がはじまる。厳密には出張だけれど、今回はどこか、旅といってもよい風情がある気がしている。

朝8時45分、23番搭乗口。佐藤 卓さんは、いつもと変わらない飄々とした笑顔で現れた。

「人生でこんな機会ないじゃない。絶対に行きたいと思っちゃったんだよね。展覧会の準備をしていると、なかなか会うことがない人に会えるのが、ほんとに楽しいんだよね」。

卓さんが養老孟司さんから紹介された、ラオスに暮らす青年、小林真大(まお)さん。彼を訪れる計画は、卓さんの一声で始まった。映像作家の岡 篤郎さんと、本展でテキストを担当するわたしが、今回の旅の同行者。会場テキストと直接は関係ないものの、今回の旅の記録をつけてみることにする。

トランジット先のホーチミン空港に着いたのは、現地時間の14時。5時間半ほど機内にいた。外は36度だという。トランジットまでの約一時間、小腹を満たそうと、3人でフォーを食べることにした。岡さんが、機材としてドローンを持ってきた話を聞く。卓さんのご親戚はラジコンのエンジンをつくっていたらしく、昔はずいぶんラジコンの飛行機を飛ばしていたそう。

20分遅れで、ラオス・ヴィエンチャン行きの飛行機は離陸した。カンボジアを経由して、ヴィエンチャンへ。ヴィエンチャンの空港で合流した卓さんは「そんな遠くもないのに、こんなに時間がかかるなんて」と話していた。

イミグレーションの人から「どこに滞在するのか?」と聞かれた。「ヴィエンチャンに一泊したら、プークンにいく」と答えたら「山...?」と言われた。そっか、山なんだ。空港を出ると、小林さんが、ラオスに長く住む若原弘之さんと、小林さんと同じくブレイクダンスを踊る太田行耶さん(通称ひげさん)と一緒に待っていてくれた。ロケバスのような大きなバンが迎えにきてくれて、荷物を詰め込み、ホテルに向かった。

「東京という虫を排除している街で、自然を感じてもらいたい」と卓さんが話すと、それに応えるように、若原さんの話がノンストップで始まった。

ホテルには10分ほどで着いたけれど、ロビーで2時間以上、若原さんの話を聞いた。若原さんについては、「考える人」(新潮社)の養老さんによる記事を事前に読ませていただいていたけれど、たしかに日本人には見えない。ラオスという国にあまりに馴染んでいる。そして、ウソかホントかなんてどうでもよくなるような、人生を10回やってもたどり着けない境地の話が次々と飛び出てくる。

若原さんは、早口だ。お話が止まらない。バンの中でも、ホテルのロビーでも、ずっとお話ししている。そして、内容のスケールが違いすぎて、頭が追いつかない。卓さんもずっと「えー!」とか「おー!」とかと叫んでいる。そう叫ぶほかない。

聞いた話を全部書くと、あっという間に数万文字になってしまうから、大幅に割愛するけれど、若原さんは、高校を出るか出ないかで海外に出た。日本にいる期間は全部合わせても20年に満たないという。ずっと蝶を採るのに熱心で、それは今も昔も変わらない。虫を採ることに人生をかけてきた。聞いている限り、あまりにかけすぎてきた。

最初に住んだのはインドネシアだった。人を雇って昆虫を採り、標本にして売る仕事を始めたが、諸外国からペットショップなどがやってきたため撤退したそうだ。

次に行ったのは、中国。ある研究所に就いて、研究方法を教える名目で約1,200人の研究員と蝶を採っていたという。5年ほどたったある日、突然解雇を言い渡される。それだけでなく、いきなり逮捕。3日後に言い渡されたのは、なんと死刑だったそう。カゴに入れられて街内を引きずり回され、石を投げられ、死を覚悟したとき、香港へ追放へとなった。「僕の犯罪は一人も被害者がいない。だって蝶を採ってただけだもん」。

受け入れられた香港で「次にどこに行きたい?」と聞かれたので、ラオスと答え、無事にラオスへ。そして今にいたる......という。そのままハリウッド映画になりそうなストーリーが繰り広げられ、我々の頭は混乱しっぱなし。しかしどこまでいっても、若原さんの話の中心は、虫だった。

文・写真 角尾 舞

2013年に21_21 DESIGN SIGHTで開催した企画展「デザインあ展」を発展させ、さらにテーマを掘り下げた企画展「デザインあ展 in TOKYO」が、2018年7月19日より日本科学未来館にて開催されています。

21_21 DESIGN SIGHT館長でもある佐藤 卓をはじめ、21_21 DESIGN SIGHTにて現在開催中の企画展「AUDIO ARCHITECTURE:音のアーキテクチャ展」で展覧会ディレクターを務める中村勇吾、音楽を担当した小山田圭吾が携わる2つの展覧会を、どうぞあわせてお楽しみください。

日本科学未来館 企画展「デザインあ展 in TOKYO」

2018年7月19日(木)- 10月18日(木)

優れたデザインには、人と人、人とモノをよりよくつなぐ工夫があります。企画展「デザインあ展 in TOKYO」は、身のまわりに意識を向け(みる)、どのような問題があるかを探り出し(考える)、よりよい状況をうみだす(つくる)という一連の思考力と感性、「デザインマインド」を、見て、体験できる展覧会です。

2013年の21_21 DESIGN SIGHT企画展「デザインあ展」から作品を新たにし、身のまわりにあるモノ・コトから概念までテーマを掘り下げました。未来を担うこどもたちに、「みる」「考える」「つくる」ことの豊かさを体感してもらいたいと願っています。

会場:日本科学未来館 1階 企画展示ゾーン

主催:日本科学未来館、NHK、NHKエデュケーショナル、NHKプロモーション

*「デザインあ展 in TOKYO」の入場券(半券も可)のご提示で、「AUDIO ARCHITECTURE:音のアーキテクチャ展」の入場料が1枚につき2名まで100円引きになります

*「AUDIO ARCHITECTURE:音のアーキテクチャ展」の入場券(半券も可)または会場パンフレットのご提示で、「デザインあ展 in TOKYO」の入場料が1枚につき5名まで100円引きになります

*いずれも1枚につき1回限り有効、他の割引との併用不可

ギャラリー3 外観

ギャラリー3 外観21_21 DESIGN SIGHTは2007年3月に開館しました。

開館の背景は、創立者である三宅一生が、1980年代、イサム・ノグチ、田中一光、倉俣史朗、安藤忠雄らとともに、日本におけるデザインミュージアムの重要性について語りあったときに遡ります。

その熱い想いはそのままに、生活を豊かに、思考や行動の可能性を拡げるデザインの役割を、探し、見出し、つくっていく拠点となりました。

ディレクターは、デザインの現状、制作の現場をよく知るデザイナーの三宅一生、佐藤 卓、深澤直人。アソシエイトディレクターはジャーナリストの川上典李子です。これまでに34の展覧会を開催し、デザインの視点から、生活、社会、文化について考え、世界に向けて発信し、提案を行なってきました。そして10周年を機に、佐藤 卓が館長に就任します。

2017年3月31日には、新たな活動拠点「ギャラリー3」を開設します。ここでは、世界各国の企業をはじめ、教育・研究・文化機関等との密な連携によって、実験的なプログラムに取り組んでいきます。誰もが自由にデザインに触れられるスペースが拡がります。

21_21 DESIGN SIGHTは、今日までの歩みを大切に、「デザインの視点でさらに先を見通す」活動を続けていきます。

21_21 DESIGN SIGHT opened in March 2007.

The story behind the opening of 21_21 DESIGN SIGHT goes back to the 1970s, when its Founder Issey Miyake started to discuss the importance of establishing a design museum in Japan with Isamu Noguchi, Ikko Tanaka, Shiro Kuramata, and Tadao Ando. 21_21 DESIGN SIGHT sprang from that discussion and became a nexus from which to search, find, and create the ongoing role of design. Design is a process that enriches life and expands the potential for thoughts and actions.

The Board of Directors is comprised of Issey Miyake, Taku Satoh, and Naoto Fukasawa, three designers who are well acquainted with the contemporary status of design and the creative scene; and journalist Noriko Kawakami who acts as Associate Director. 21_21 DESIGN SIGHT has introduced numerous ideas and proposed a variety of design solutions to the world through 34 exhibitions. Each exhibition opened a dialogue on our life, society and culture from design point of view. In honor of the 10th anniversary. Taku Satoh has been named as its overall Director.

On March 31, 2017, we will open Gallery 3. Here, we will implement experimental programs in close collaboration with corporations, schools and cultural institutions throughout the world. We wanted to expand our space so all could experience the power of design.

21_21 DESIGN SIGHT continues to evolve, treasuring the decade that is now behind it and always looking toward the future.

ギャラリー3 エントランス

ギャラリー3 エントランス ギャラリー3 内観

ギャラリー3 内観 ギャラリー3 内観

ギャラリー3 内観写真:吉村昌也

2017年1月14日、企画展「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」に関連して、トーク「『好奇心』て、どこから来るの?」を開催しました。トークには、脳科学者の茂木健一郎と、グラフィックデザイナーで本展ディレクターの佐藤 卓が登壇しました。

「好奇心」はどのように生まれ、育まれるのでしょうか。茂木は、自我から解放されることだと述べ、自我から解放された時こそが自由で、喜びを感じると見解を続けます。

佐藤は何事にも熱中している時は自我を感じないと述べ、自分自身のグラフィックデザイナーとしての経験を踏まえ、「好奇心」と「個性」について語ります。様々な場面で「自分らしさ」を問われることがありますが、実際に「自分らしさ」を探さなくても、好奇心に満ち溢れて探求している時が最も「その人らしい」と語ります。好奇心をもって様々なものを探し求めることは、自分の感性で方向性も決まるため、見つかったものから自ずと個性が投影されていると見解を述べます。

次に、好奇心が発するためには自他の分裂、自分と対象の関係の成立について、「対話」を例に挙げて語ります。 対話というものは、その人についての意外な事実を見つけることのできる対話が重要なのだと茂木は続けます。その対話を成り立たせるためにはお互いに興味を持ち、それを引き出すことが肝心で、アートとデザインにも共通すると語ります。他人に興味を持ち、知ることで制作者の声が届き作品からも説得力が生まれると両者は続けます。

色々な角度から物事をみることは、「好奇心」というものが原動力になります。

「美意識や感覚の方向性を示すことが人間の役割」と茂木がトークの終盤で語り、デザインやアートの行動の原点を脳科学の視点から探り、新たな共通点を発見するトークになりました。

2016年12月10日、企画展「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」に関連して、トーク「解剖学から考える"美とはどういうものか"」を開催しました。

美術解剖学をはじめとし、西洋美術から漫画までも解剖対象として研究を重ね、芸術の本質は「世界をどう見るか」であると語る美術批評家の布施英利。一方、本展ディレクターの佐藤 卓は、デザインを解剖の手段として、私たちの日常にあふれる数多くの製品を解剖し、各製品の成り立ちを徹底して検証し続けてきました。

「美術」と「デザイン」、異なる分野で活動する二人が、「解剖」「世界を見る」という共通のキーワードから、"美とはどういうものか"考察しました。

2016年11月26日、企画展「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」に関連して、トーク「『分かる』ことと、『感じること』こと。」を開催しました。トークには、解剖学者の養老孟司と、グラフィックデザイナーで本展ディレクターの佐藤 卓が登壇しました。

「分かること」、そして「感じること」とは何か。私たちはどのように世界を認知し、ものごとに関わっているのでしょうか。分かることに本来限界はなく、感じることは現代社会において制限されているとトークは始まり、環境や社会によっていかに人々の感覚は鈍くなっているかと両者は見解を述べます。人間は意識と感覚を持ち合わせていながら、社会に暮らすうえで、自ら「感じること」を通念的な意識で抑圧するために、世界は均一化の方向に進みがちであると養老は語りました。

養老は、感覚は世界の違いをひたすら捉えていると語ります。概念上、当たり前のように存在しているものに対し、改めてそれぞれの違いを感覚に訴えかけるような現場をつくり出すこと。本展は、その違いを知るきっかけになりうると感じられるトークとなりました。

先日、スタートした「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」では、広く親しまれている明治の5つの製品を、デザインの視点で"解剖"しています。

展覧会ディレクターを務める佐藤 卓に、彼が今まで取り組んできたデザインの解剖と、今回の展覧会の見どころについて聞きました。

聞き手:土田貴宏

「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」会場風景 (Photo: Satoshi Asakawa)

—今回の「デザインの解剖展」で、明治の製品を取り上げたのはなぜですか。

「デザインの解剖」を始めて間もない頃から、ある企業の複数の製品を解剖して、企業というものが社会の中でどんな存在意義を持っているのか研究したいと考えるようになりました。明治は以前に「デザインの解剖」で「明治おいしい牛乳」を取り上げたことがあり、文化活動にとても理解があると感じていたのですが、今回、私たちの思いに対して協力していただけることになりました。

—展示の中心になっている「きのこの山」「明治ミルクチョコレート」「明治ブルガリアヨーグルト」「明治エッセルスーパーカップ」「明治おいしい牛乳」という5つの製品は、どのように選んだのですか。

「デザインの解剖」で取り上げるのは、私がデザインに携わったものかどうかにかかわらず、多くの人に知られているものであることをルールにしています。明治の中でも人気のある代表的な製品で、できるだけ異なるカテゴリーのものから選びました。この点については、企業側はすべての製品に思い入れがあるので選ぶことはできません。こちらで選んだものについて明治とディスカッションしながら決定していきました。あくまでこちらが主体になり、デザインというメスを使って製品の解剖をしていくわけです。

「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」会場風景 (Photo: Satoshi Asakawa)

—これまでの「デザインの解剖」に比べて、解剖の枠を超えて生まれた作品も多く展示されていますね。

若い世代のクリエイターが参加作家としてかかわり、新しい視点や技術によって解剖を解釈してくれました。デザインを解剖する中で浮かんできたテーマをお渡しして、それをもとに自由に作品を制作してもらっています。企画制作協力として采配を振るってくれたのは、テレビ番組「デザインあ」でも一緒に仕事をしている岡崎智弘さんで、彼は若いクリエイターとの間にすばらしいネットワークがあるんです。思いがけないおもしろい作品がたくさん生まれて、解剖の可能性を広げてくれていると思います。

—会場構成も佐藤さんが手がけていますが、どんな特徴がありますか。

今回の展覧会と並行して、展覧会で取り上げた5つの製品の書籍を制作していて、その書籍の文章のほとんどすべてを項目ごとに会場で掲示しています。5冊分の内容があるので、今までの21_21 DESIGN SIGHTの展覧会でいちばん文字の多い展覧会になりました。とはいえ来場した方は、全部の文章を読まなくても構いません。項目ごとに要約した短い文章がつけてあるので、気になったところだけじっくり読んでください。新聞やインターネットの記事も、隅から隅まで読む前提にはなっていないですよね。順路はありますが、自由に楽しみながら読み進めてかまわないわけです。

「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」会場風景 (Photo: Satoshi Asakawa)

—これから「デザインの解剖展」に来場される方にメッセージをお願いします。

「デザインの解剖」の視点を持っていると、今まで気づかなかったものが見えてきます。目に見えるものから細かく見て、その奥にも興味を持ち、内側に入っていくとさらに見えてくるものがある、ということです。そして本質までたどり着いた上で、どうすべきかを考える。この方法はOSのようなもので、誰もが自分の中に持って、カスタマイズすることもできます。物事の表層を見るだけでは、対症療法しか思いつきません。また現在のものづくりを支えているのは、20世紀に発達した技術の成果です。その細部に目を凝らしていくと、自然と新しいアイデアが浮かんでくる。21世紀に我々がどうすべきかが見えてくるんです。まさに温故知新ですね。この展覧会でも、そんなデザインの可能性を感じていただけたら嬉しいです。

2016年10月29日、企画展「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」に関連して、トーク「アートとデザイン」を開催しました。トークには、美術家の大竹伸朗と、グラフィックデザイナーで本展ディレクターの佐藤 卓が登壇しました。

大竹と佐藤は、同じ年に生まれ、幼少時代を同じ街で暮らしました。さらに、のちには二人とも美術大学を目指し、入学しています。トークのはじめに二人は、当時の東京の様子や日本の美術界の状況を、自身の活動を交えながら振り返りました。続いて、大竹は美術家として、佐藤はグラフィックデザイナーとしてそれぞれの視点から、今見ている世界を語ります。幼少時代には近しい思い出を持っている二人ですが、現在の活動や生活、考え方について語り出すと、お互いに驚きや発見も数多く見つかります。

最後には、会場の参加者との間で質疑応答も行われ、私たちの生きる日常は、それを見る視点、解剖する道具によって、さまざまな側面をみせることを実感するトークとなりました。

先日、スタートした「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」は、広く親しまれている明治の5つの製品を、デザインの視点で"解剖"する展覧会です。

展覧会ディレクターを務める佐藤 卓に、彼が今まで取り組んできたデザインの解剖と、今回の展覧会の見どころについて聞きました。

聞き手:土田貴宏

—佐藤さんは、2001年の「デザインの解剖」展を皮切りに、これまでにいくつもの商品を解剖する展覧会を開催してきました。そのきっかけを教えてください。

私は30年以上にわたり、大量生産品のパッケージなどを数多くデザインしています。デザインというと、クルマ、家具、服などのデザインは注目される機会が多いのですが、大量生産品のデザインはあまり取り上げられることがありません。しかしそれらは大量に流通するため、資源をたくさん使い、たくさんのゴミになる。そのパッケージが残念なデザインなら、コンビニやスーパーの売場も美しくなりません。デザイナーとして、こうしたものづくりの裏側を知り、いろいろ経験してきました。

あるとき、大学で学生の前で話をすることがあり、私がつくった誰も見たことのないポスターの話より、ポケットに入っているチューインガムのデザインの話のほうがみんなが興味をもつことに気づきました。

2001年に銀座松屋のデザインギャラリーで展覧会をすることになり、そんな裏側を知ってもらう展示として企画したのが最初の「デザインの解剖」展でした。

「デザインの解剖2: 富士フイルム 写ルンです」2002年5月15日-6月10日、松屋銀座 デザインギャラリー1953 (Photo: Ayumi Okubo)

「デザインの解剖2: 富士フイルム 写ルンです」2002年5月15日-6月10日、松屋銀座 デザインギャラリー1953 (Photo: Ayumi Okubo)—「デザインの解剖」は、外側から内側へ、つまり商品名やパッケージから中身、そして原材料へと解剖していきます。当時からそのような手法を採っていたのですか?

最初の展覧会の会場は百貨店の中のギャラリーだったので、来場者の幅が広く、デザインに興味のない人もいました。そういうごく一般の人も興味が持てるように、誰でも目にしたことがあって、自分がデザインしているので詳しく知ってもいる製品のパッケージを最初に見せようと考えました。最初から原材料の難しい話をしても、誰も観てみようとは思いませんよね。このときに初めて「これは解剖だな」と思ったんです。当時は二十数個の項目に分けて解剖しましたが、今回は一製品につき五十項目以上に増えていて、参加作家がテーマに沿って自由に発想した作品もあります。このように「デザインの解剖」プロジェクトは発展しているんです。

「デザインの解剖4: 明治乳業(現: 明治)明治おいしい牛乳」2003年8月13日-9月8日、松屋銀座 デザインギャラリー1953(Photo: Ayumi Okubo)

「デザインの解剖4: 明治乳業(現: 明治)明治おいしい牛乳」2003年8月13日-9月8日、松屋銀座 デザインギャラリー1953(Photo: Ayumi Okubo)—「デザインの解剖」は、「デザインの視点で解剖すること」がテーマになっています。その「デザインの視点」とは何でしょうか?

たとえば「明治おいしい牛乳」をデザインしたのは佐藤 卓ということになっています。しかし私はパッケージのグラフィックをデザインしただけで、製品には他にも無数のデザインがあるのです。チューインガムなら、形、色、味、どれくらい味が続くかなど、すべての要素がいろいろな角度から考えられ、研究され、設計されています。これこそデザインなんだと気づいたときは、背中がゾクゾクしましたね。

「デザインの解剖」では、こうしたプロセスにかかわる人はあえて出さず、ものにフォーカスすることをルールにしています。それでも必ず、誰かが意志を持ってデザインをしているのです。彼らはデザイナーと呼ばれず、研究者や開発者として仕事をしていますが、私に言わせればやっていることは明らかにデザインです。このように、すべての行程をデザインとして見てみるということです。

「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」会場風景 (Photo: Satoshi Asakawa)

「デザインの解剖展: 身近なものから世界を見る方法」会場風景 (Photo: Satoshi Asakawa)—ものづくりにかかわる人の存在が浮かび上がることで、副題にあるように「身近なものから世界が見えてくる」気がします。

そして1つ1つのプロセスは、さまざまな素材ともつながっています。パッケージの情報は印刷されているので、印刷会社がかかわっている。印刷に使うインクはインクのメーカーが製造していて、さらにその原材料は別の企業から供給されている。1つの要素を辿っていくだけで、ありとあらゆるつながりが見えてきます。網の目のように張り巡らされた過程の末に製品が存在するということです。私たちは、そのすべてを普段から意識し続けることはできません。でもときには、そんな視点を持った上で物事を見てみてはどうかと思います。

土木の持つ圧倒的な迫力は現代美術に匹敵する、という21_21 DESIGN SIGHTディレクターの佐藤 卓。とくに、環境と土木との関係について興味があると言います。「土木展」の開幕を控えて、彼が一番楽しみにしているポイントを聞きました。

構成・文:青野尚子

「千苅ダム」西山芳一

土木はあたりまえの日常生活を支える、重要な構造であり土台です。橋やトンネルのように目に見える土木もありますが、人里から離れたところにあるダムや、地下で土木構造物を支える大きな基礎など、そのほとんどは目に見えません。これまでデザインの視点からは取り上げられたことがあまりないこの土木という領域を、デザインの切り口から捉えてみようという意図からこの展覧会は企画されました。

私自身はこのテーマが決まる前から土木にはとても興味を持っていました。巨大な造形物としての土木には現代アートをも超える圧倒的な迫力があります。構造、機能、経済効率、環境、どの面から見ても優れていて、しかも審美性を兼ね備えている。その土木が生み出す景色には常に圧倒されます。

土木と環境とのあまり知られていない関係も面白いと思います。たとえば東京湾を横切るアクアラインは海に柱を立てているため、環境に悪影響を及ぼすのでは、と思われがちです。しかし柱をつくるとそこに魚が集まり、魚礁になるという事実もあるそうです。この話を聞いたときから私の中で土木に対する考え方が変わり、すべての工事現場を見る目が変わりました。

この「土木」をデザインの施設で取り上げること自体に意味があると思っています。21_21 DESIGN SIGHTではこれまでも、「水」や「単位」など、通常デザインという認識がないものごとに対してデザインという視点を投げ掛けてきました。21_21 DESIGN SIGHTで土木というと一見、意外な組み合わせと思われるでしょうが、「土木展」もその意味で、21_21 DESIGN SIGHTらしい展覧会だと思います。この展覧会が私たちの日常を支えている「土木」というものに少しでも目を向けてもらうきっかけになれば幸いです。

さとうたく:

1979年東京藝術大学デザイン科卒業、1981年同大学院修了、株式会社電通を経て、1984年佐藤卓デザイン事務所設立。

「ニッカ・ピュアモルト」の商品開発から始まり、「ロッテ キシリトールガム」や「明治おいしい牛乳」などの商品デザイン、「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」のグラフィックデザイン、「金沢21世紀美術館」、「国立科学博物館」、「全国高校野球選手権大会」等のシンボルマークを手掛ける。

また、NHK Eテレ「にほんごであそぼ」アートディレクター、「デザインあ」の総合指導、21_21 DESIGN SIGHTディレクターを務めるなど多岐にわたって活動。

著書に、「クジラは潮を吹いていた。」(DNPアートコミュニケーションズ)や「JOMONESE」(美術出版社)、「真穴みかん」写真集(平凡社)など。

2014年6月8日、イネと稲作の歴史の研究の世界的な第一人者である、植物遺伝学者の佐藤洋一郎と山形・鶴岡の地場野菜を駆使したイタリア料理店「アル・ケッチァーノ」のオーナーシェフ 奥田政行を迎え、本展ディレクターの竹村真一と共に、トーク「コメ文化の来し方、行く末」を開催しました。

トーク前半は、佐藤と竹村により稲作の歴史をイネの原種から紐解いていきました。豊富な日光によって育つイネは、もともと日陰者であったことに始まり、環境や気候変動におけるイネの変遷例として、東南アジアの浮き稲や陸稲に触れました。

後半は、奥田と竹村によって食の話へと移りました。「人間は植物のエネルギーを、食を通じて受け取っている」と語る奥田は、食べ手の様子や体調を見、その相手に合った料理を植物の状況を見ながらサーブしているそう。日本のスピリットともいえるコメは、「口内調理」の根幹となるものと考えており、共に出されるおかずを口内で咀嚼することによって、米自体の味も変化する類いまれなものと語りました。

そして、多様な食生活が享受できる現代において、米の品種も合わせて考えることは重要であり、品種を守ることはそれぞれを食べることであり、食べ手の文化を見直すのも尊いのではないかと話を結びました。

2014年5月6日、高木酒造株式会社の髙木顕統と一般財団法人 TAKE ACTION FOUNDATIONの中田英寿を迎え、トーク「知られざる日本酒の世界」を開催しました。ナビゲーターを務めたのは、「コメ展」ディレクターの佐藤 卓。トークは、中田と佐藤が今年2月に山形の高木酒造を訪れた際のエピソードから始まりました。

高木酒造の「十四代」は、日本全国を旅し、各地の工芸や農業の現場を訪ね歩く中田がその美味しさを絶賛するお酒です。

高木は、来年400年目を迎えるという酒蔵でのテマヒマかけた製造工程について、自作のスライドを用いながら丁寧に説明しました。

20年以上の酒づくりの経験を持ち、お酒を「ひとつの作品」と捉える高木は、「伝統的な技はあっても伝統的な味はなく、その時代のニーズに合わせた味を目指している」「データだけでもある程度のものはつくれるが、それを超えるには経験が必要」と日本酒への熱い思いを語りました。

農業の衰退に直結する日本酒の消費量の低下に危機感を覚え、海外にお酒という文化を伝えようと、高木とともに日本酒を開発した中田。トーク終盤には銘酒「十四代」がふるまわれ、あたたかい雰囲気の中、まさに五感で楽しむトークイベントとなりました。

2014年3月8日、「コメ展」ディレクターの佐藤 卓、竹村真一によるオープニングトーク「まったくのいきもの、まったくの精巧な機械」を開催しました。

2007年に二人が恊働して企画した展覧会「water」を始まりとして、様々なリサーチ、意見交換を経て開催に至った「コメ」をテーマにした展覧会。

まず「既知の未知化」という言葉とともに、水からコメへ発展してきたこれまでの経緯が語られました。「water」開催前に、竹村が佐藤に語った「牛丼一杯に2,000リットルの水が使用されている」という事実。普段の生活において、いかに当たり前に捉えられているものが知らないことに満ちているということを、今回はコメをテーマに、デザインを通して表すことを試みたと両者は述べました。

さらに竹村は「日本食が世界遺産となる一方で、一汁三菜の日本の食文化が消えつつある。日本食は無形文化遺産にあたり、これが"人々の中に生きている"ことに基づくことを考えると、やはりもう一度見つめ直す、リ・デザインの必要性があるのでは」と続きました。

また、様々な分野によって社会が成り立つ現代において、竹村は「様々な分野を扇の要として総合値とするものが必要。それをデザインが担えるのではないか」と語りました。

そして展覧会の作品紹介にトークは進行。「コメ展」はコメづくりの現場と繋がっていること、コメの多様性にもう一度目を向けることを重点とし、千葉県成田市「おかげさま農場」にて企画チームが、手作業による苗づくりから収穫に至るまで体験したことや、全国のコメづくりに携わる方々と恊働によって、多くの作品が制作された模様が紹介されました。今回のトークは、コメの再発見にむけ、企画チームの辿った旅路が語られる貴重な機会となりました。

2月28日(金)、いよいよ企画展「コメ展」が開幕します。

コメは、私たちの暮らしにとても身近で、日々の生活に欠かせないものです。日本では、コメを中心とした食文化を深めつつ、稲作の歴史とともに様々な文化が発展してきました。

本展では、私たちの文化の根幹をなすコメのありようを新鮮な目で見つめ直していきます。そして、その未来像を来場者の皆様とともに考えていきます。

佐藤 卓、竹村真一ディレクションによる「コメ展」に、ぜひご来場ください。

撮影:淺川 敏

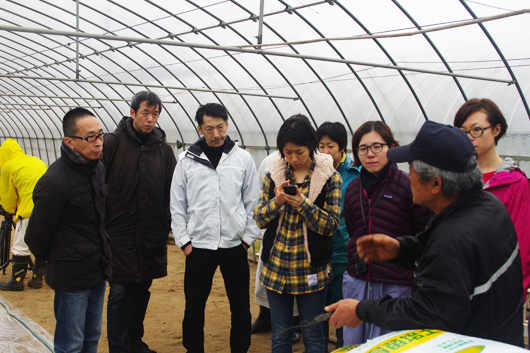

2014年2月28日より開催の企画展「コメ展」。

展覧会準備のため、2013年4月〜9月千葉県成田市「おかげさま農場」にて、佐藤 卓、竹村真一をはじめとする企画チームが、同農場代表 高柳 功氏の指導のもと、手作業による苗づくりから収穫に至るまでのプロセスを体験しました。展覧会に先がけ、その模様を本連載でお伝えします。

2014年2月28日より開催の企画展「コメ展」。

展覧会準備のため、2013年4月〜9月千葉県成田市「おかげさま農場」にて、佐藤 卓、竹村真一をはじめとする企画チームが、同農場代表 高柳 功氏の指導のもと、手作業による苗づくりから収穫に至るまでのプロセスを体験しました。展覧会に先がけ、その模様を本連載でお伝えします。

撮影:安川啓太

2014年2月28日より開催の企画展「コメ展」。

展覧会準備のため、2013年4月〜9月千葉県成田市「おかげさま農場」にて、佐藤 卓、竹村真一をはじめとする企画チームが、同農場代表 高柳 功氏の指導のもと、手作業による苗づくりから収穫に至るまでのプロセスを体験しました。展覧会に先がけ、その模様を本連載でお伝えします。

左より、佐藤 卓、宮崎光弘、竹村真一 右より、奥村文絵、高柳 功

2013年11月3日、「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」オープニングトーク「Why not? デザインミュージアム」を開催しました。本展企画の森山明子、佐藤 卓、深澤直人が、川上典李子をモデレーターに自由形の対談を行いました。

そもそも「デザインミュージアム」とは何だろうという話から始まり、佐藤は「デザインは日常のあらゆるものごとに隠れているのにも関わらず、誤解をされている。デザインを意識させる仕組みとして、場が必要ではないか。デザインミュージアムはその場として機能する」と発言。深澤は「デザインはあらゆるものごとがフィールドになるので、それを投げ込める器としてデザインミュージアムが有るといい。それには今現在との関わりのある柔軟性が必要」と続きました。

また、これからのデザインミュージアム像について、森山は「核になる場所を設けて、各々のネットワークによるユニゾンをつくる」と案を挙げ、「近代デザインだけが日本のデザインだと考えると、歴史は浅くなる。デザインの文脈でこの国の歴史を振り返ると、日本には豊かな歴史が限りなくある」とデザインミュージアムが担う大きな役割を述べました。

本展にまつわる活動は一回で終わる訳でなく今後も継続して行ない、アクションを起こさない限り動きは生まれないと、まさにオープニングに相応しいエポックとなりました。

企画展「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」は、来場者の皆様をデザインミュージアムの"入口"へと誘う展覧会です。

ウェブサイト上の本連載では、会場を離れ、各界で活躍する方々が未来のデザインミュージアムにぜひアーカイブしたいと考える"個人的な"一品をコメントとともに紹介します。

展覧会と連載を通じて、デザインの広がりと奥行きを感じてください。

10月25日(金)より、いよいよ「日本のデザインミュージアム実現にむけて展」が開幕します。

生活のすべてに関わるデザインは、暮らしに喜びをもたらすだけでなく、産業の発展にもつながり、豊かさを生みだします。デザインミュージアムは、優れたデザイン文化を次世代に継承するためのアーカイブとなると同時に、私たちの今後の生活を考えるうえで必要とされる場所になるでしょう。

本展では21世紀のデザインミュージアムに求められる役割について、〈過去/現在/未来〉という時間への眼差しに基づく新たな視点から、当館で開催した展覧会を例に考えていきます。生活、文化、社会と深く関わってきたデザインの今後の可能性について、多くの方々と考える機会となる企画展です。

撮影:吉村昌也

NHK Eテレの番組「デザインあ」及び、2013年2月8日 - 6月2日に21_21 DESIGN SIGHTで開催された「デザインあ展」が、第7回キッズデザイン賞 経済産業大臣賞を受賞しました。

撮影:吉村昌也

2013年2月8日 - 6月2日に21_21 DESIGN SIGHTで開催された「デザインあ展」が、ADCグランプリを受賞しました。

現在、受賞作品、優秀作品が一堂に展示される2013 ADC展にて、「デザインあ展」のポスター、会場写真などが展示されています。ぜひご覧ください。

2013 ADC展

2013年7月4日(木)- 29日(月) 11:00 - 19:00 日曜・祝日休館 入場無料

ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)[会員作品]

104-0061 中央区銀座7-7-2 DNP銀座ビル(土曜は18:00まで)

※「デザインあ展」に関する展示はこちらの会場になります

クリエイションギャラリー G8[一般作品]

104-8001 中央区銀座8-4-17 リクルートGINZA8ビル1F

2013 ADC展についての詳細は下記をご覧ください

>>ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)ウェブサイト

2013年5月19日、「デザインあ展」関連プログラム「デザインの人1『働き方を考える』」を開催しました。

展覧会ディレクター 佐藤 卓をナビゲーターに、働き方研究家の西村佳哲、コミュニティデザイナーの山崎 亮をゲストに迎え、熱いトークを繰り広げました。

インテリアデザインが自らの出自であったという西村は、オフィスのあり方を考えるリサーチから、働き方の研究を開始したと言います。働くことにおいて、「成果は目的でなく結果にすぎない。結果でなく、そのための状況や環境をつくる」ことこそが大事であると述べ、いくつかの事例を紹介しました。

そして、「コミュニティエンパワーメント」、すなわち地域社会をデザイン的な思考によって、その地域に本来備わっている力を引きだすことが自らの仕事であるという山崎。彼は地域住民の主体性を促し、過程において自然と出来上がるコミュニティ(動き)こそが最も大切であると述べました。

続いて、議題は西村と山崎が共に仕事において、常に「聞き手」であることに移りました。西村は、「発信能力よりも受信能力の高い人の多い方が社会にとっては良い」と言います。これは、山崎が地域社会で交錯した人々の想いを、外の立場からニュートラルに聞き取り、人々の行動に結びつける過程に現れています。

そして、話は「これからの働き方」へと移りました。山崎の会社スタッフは各々が個人事業主であり、予算配分の残額が個人収入となるため、各々でスキルを上げてゆくとのこと。また西村は、自社を立ち上げる際、クライアントありきでなくメーカーとしてプロダクトもつくることにしたそう。そして、佐藤は自らが21_21 DESIGN SIGHTのディレクターであることを例に、グラフィックデザイナーというカテゴリーに留まらず活動していることを述べました。

トークの終わりに、佐藤は「新しいことは何でもやってみるのが良い」と話を締めました。

2月8日より、「デザインあ展」を開催します。

ごく自然に私たちの日常に溶け込み、人の営みと切り離すことのできないデザイン。それだけに「デザインマインド」をどう育むかは、今後さらに重要な課題となることでしょう。NHK E テレの番組「デザインあ」が展覧会に発展します。デザインマインドをテーマに構成された会場で、子どもも大人も、身体感覚でデザインを感じてください。

撮影:吉村昌也

21_21 DESIGN SIGHTでは、2011年から2012年にかけて、東北地方の人々の精神とものづくりの持つ大きな力を改めて見つめ直すことを目的とした、二つの展覧会を開催しました。

本書では、「東北の底力、心と光。『衣』、三宅一生。」(2011年7月26日~31日)、「テマヒマ展〈東北の食と住〉」(2012年4月27日~8月26日 )の二つの展覧会に出展された64アイテムを、「衣・食・住」のカテゴリー別に完全収録しました。

雪の季節が長く厳しい環境のなか、自然と共存する暮らしを大切にしながら、東北の人々が知恵と工夫を凝らして生み出してきた美しく力強い品々をぜひご覧ください。

『東北のテマヒマ 【衣・食・住】』

著者:21_21 DESIGN SIGHT

監修:佐藤 卓

発行:株式会社マガジンハウス

定価:2,310円(税込)

21_21 DESIGN SIGHTと全国大型書店にて12月13日発売

皇后陛下は8月8日(水)午前、21_21 DESIGN SIGHTに行啓になり、21_21 DESIGN SIGHTディレクターの三宅一生、佐藤 卓の案内で、開催中の「テマヒマ展〈東北の食と住〉」を鑑賞されました。

「会津木綿」のショートフィルムや「麩」、「寒干し大根」などをご覧になる中で、展示品の産地や制作過程について熱心にご質問され、東北に息づく「食と住」の文化に大変ご興味をお持ちのご様子でした。

2012年7月21日、哲学者の内山 節と、本展ディレクターでグラフィックデザイナーの佐藤 卓によるトーク「労働というワクチン」が行なわれました。

現在開催中の「テマヒマ展 〈東北の食と住〉」に関連して、先日行なわれたオープニングトークの様子と、佐藤 卓と深澤直人による対談がコロカルに掲載されました。

http://colocal.jp/topics/art-design-architecture/local-art-report/20120621_8003.html

コロカル

コロカル2012年4月28日、本展 学術協力の岸本誠司を迎え、ディレクターの佐藤 卓、深澤直人、企画協力の奥村文絵、川上典李子とともに、オープニングトークが行なわれました。

今回のトークは「東北の『時間』」と題して、はじめに岸本より民俗学的な立場から東北の生活と文化について紹介。日頃のフィールドワークで全国各地を訪れている岸本が、実際に見聞きした東北の海や川、仕事や住まい、特徴的な食べ物などを画像スライドとともに解説しました。「テマヒマ展では、東北の等身大の日常を見てもらえると思う」と岸本。

トーク後半は佐藤や深澤、奥村、川上を交え座談会がスタート。現地を見ないことにはつくれなかったという本展。当初「東北をあまりにも知らない、入り口に立っている気分だった。デザインは本来何ができるのか、合理主義の今何を大切にしなければいけないのかを考えた」という佐藤。震災をきっかけに企画された本展だが、深澤は「人に売るためにつくり始めたのではなく、彼らが生きるためにつくり始めたものたちにフォーカスした。直接的な行動ではないけれども、21_21の視点でできることから始めた」と語ります。佐藤、深澤を筆頭とした企画チームの中で、当初、展覧会の方向性を悩んだことや、リサーチのなかで出会った風景など、様々な話題が飛び交いました。

合理性ばかりが追求される現代、東北にはまだ残る「繰り返し」の文化をテーマに据えることで、展覧会の見せ方の方向性が決まったといいます。会場には映像や写真とともに繰り返しつくられてきた保存食や、日用品の数々が並び、展覧会のポスターデザインなどのグラフィックをはじめ、会場構成などにも「繰り返し」が生きています。

「東北の"テマヒマ"にデザインや生活の根っこともいうべき面があることを感じ、引き続き、それを探っていきたい。まずは展覧会の形で提案をして、多くの方と意見が交換できれば」と川上は今後の展開を示唆。奥村は「食文化を、日々の道具とともにどのように継承していけるかという課題を、わくわくした気持ちとともに会場から持ち帰ってほしい」と締めくくりました。 質疑応答の時間も積極的に手が挙がり、最後まで熱のある充実した時間となりました。

南会津から駅に向かう途中、「大内宿」にも立ち寄った。茅葺き屋根が残るというこの宿場町、今は大部分が雪に覆われている。

宿場の道沿いには雪だるまやかまくらなど、雪祭りの名残があった。かまくら初体験だという佐藤、「中もかわいい!楽しくなりますね」と楽しんだ。

静かな町並みを歩き、今日の出会いや発見を反芻する佐藤。帰り道、「展覧会でも、今日教えていただいた皆さんの背景や思いを伝えられるようにしないと」と気持ちを新たにした。

Photo: Masako Nagano

Vol.1 受け継がれていく職人たちの技術

Vol.2 若い世代がつくる農業

Vol.3 大内宿での初体験

東北を訪れるのは数年ぶりだという佐藤。360度を山々に囲まれた南会津には今回初めて訪れた。

軒先を覆うように大根が干されている。一度地元を離れたが、「農業を中心に若い雇用をつくりたい、実行できるパワーがあるうちに」と地元へ戻ってきた湯田浩和さん。今年の寒干し大根は2000本の仕込みをしたと教えてくれた。

何でも量産してどんどん販売するわけではないという姿勢に佐藤は「これが無理をしない、だろうか」とつぶやく。「万が一のときのために、さまざまな工夫をするんだろうな」。

築120年だという母屋には、立派な神棚があった。先代から伝わっているものがそのまま残される屋内に「代々の古き良きものが残っているというのは、素敵なことだね」と語る佐藤。

農業を継ぐと言っても、先代の作業をそのまま引き継ぐわけではない。アスパラ農家だった先々代から今は花の栽培がメイン。「ずっと同じままでいるのではなく、試行錯誤で変えたり、加えたりして、続けているんですね」と佐藤は驚いた。

「地元に戻ってくる若者を見ると嬉しくなる」と佐藤。湯田さんからは「地元に雇用が生まれれば、若い人が定住できます。定住することによって、技術や文化を伝える世代と伝えられる世代が繋がり、地域も元気になると思うんです」と語ってくれた。

湯田さん、ありがとうございました!

Photo: Masako Nagano

Vol.1 受け継がれていく職人たちの技術

Vol.2 若い世代がつくる農業

2012年2月、佐藤が訪れたのは宮城県仙台市・石橋屋。明治18年より駄菓子をつくっている店舗。

赤ザラ砂糖のみでつくられている、かるめら焼き。「単純なほど難しい」と語る職人の絶妙な手さばきをのぞき込む佐藤「自然の力を引き出しながらつくるんですね」。

作業台の幅ぴったりに、飴が出来上がっていく様子を見た佐藤。「道具にも適切な長さがあり、全ての工程に無駄がない」。

職人の無駄のない動きを、一心に見つめる。

道具にも興味津々。職人たちは自ら道具を工夫し、ときにはつくることもあるそう。日々使用する道具は何十年という単位で使い込まれていく。

作業中の高熱で、火傷をすることもあったと職人。今は火傷することもなくなったと聞いた佐藤は「つくるものに合わせて手もだんだん道具の一部になっていくんですね」と納得。

「普段は見ることのない製造工程を見せていただくことで、食べる瞬間の気持ちが変わったと思う」と語る佐藤。出来たての飴「干切(ほしきり)」をいただいた。

「すごくミニマルな空間だ、機械があっても使わないなんて」と、工房内を見渡す佐藤。職人たちは長年手に馴染んだ道具と自らの身体を使って、駄菓子をつくり続けていた。

工房に隣接した店舗にも伺い、店主・大林佐吉さんに話を聞いた。「先代から続くこの駄菓子を忘れられてはならないので、広めておかないと」と笑う。

藍色の長い暖簾はお客様に腰を折って入っていただくという、「伊達商売」の証だそうだ。

大林さん、工房の皆さんありがとうございました!

Vol.1 受け継がれていく職人たちの技術

Vol.2 若い世代がつくる農業

2011年10月23日に行われた、グラフィックデザイナーの佐藤 卓と美術史家の伊藤俊治によるトーク「衣服、写真、デザインの関係」の動画をご覧頂けます。

9月16日から開催する「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展にあわせ、各界をリードするクリエーターの方々に、ペンの写真の魅力について語っていただきます。

物事の本質に真正面から切り込む写真

──アーヴィング・ペンさんの写真とはどのように接してこられたか教えてください。

アーヴィング・ペンの写真については、「田中一光と三宅一生の仕事」、マイルス・デイヴィスのポートレート、Flowers、ファッション写真と要所要所で見ており、非常に印象深い記憶として残っていたんですが、一つひとつがバラバラで自分にとっては「点」でしかありませんでした。そのいくつもの点が初めてつながったのは、21_21 DESIGN SIGHTを立ち上げる際に、どのような展覧会をやっていくべきか、どんなテーマで展覧会ができるかについて検討中、一生さんからいろいろな資料を見せていただきながら話し合っていた時のことです。数年前のことなんです。

非常に印象的だったのは、女性の口元にチョコレートがまみれている写真と、パンと塩と水の写真です。一生さんにそれらの写真を見せてもらった時、ペンさんのあらゆる物事にグッと切り込んでいく、その切り込み方の絶妙さに衝撃を受けました。

チョコレートの写真は、女性の口元を至近距離で撮影しているんですが、その写真を見ただけで本質的なことがすべて見えてくるんです。パンと塩と水の写真もそう。決して斜からではなく、真正面から対象と向かい合い、本質に切り込んでいく。そして、見る者にいろんなテーマを投げ掛けてくるんです。

僕はその時ちょうど水にすごく興味があった時で、水という、非常に抽象的な、でも我々の生活に欠かせないものをひとつ取り上げて展覧会を作ることができるんだということを確信しました。ペンさんの写真を見ると、僕たちの日常に転がっているものは、何だって本質を掘り下げていけば展覧会のテーマになり得るんだと思える。1枚の写真から、そういうものの感じ方ができたのは、非常に刺激的な体験でしたね。

──佐藤さんは、今回の展覧会でグラフィックデザインを担当されていますが、仕事としてアーヴィング・ペンさんの写真と接してこられた感想をお聞かせください。

偉大なペンさんの写真を、まさか自分がレイアウトすることになるとは思いませんでした。今回の展覧会ディレクターである北村みどりさんからデザインを依頼された時は、やはり、ペンの写真に文字を載せられるは田中一光さんだけだと思いましたし、そんな大役が自分に務まるのか、という思いがありました。

メインのビジュアルになっている、花と三宅さんの服の二つの写真を1枚の絵の中で見せるというのは、北村さんの発想によるもので、ずっとペンと一生さんの間で一緒に仕事をされてきた北村さんだからこそできる大胆なフォトディレクションだと思います。通常、アーヴィング・ペンほどの写真家の作品を使う場合は、ノートリミングでそのまま作品として掲載しますよね。ペンの写真を素材にして加工を加えるなんて、あり得ないことです。ですが、花と服の写真を1枚の絵として見せる時には、どうしても加工を加えなければならない。1枚の作品として完成されたペンの写真に手を入れるのは非常に緊張する作業でした。でも、そういった特別な機会をいただき、ペンの写真と真正面から向き合ったことで、これまでにないビジュアルが提示できたと思います。

──最後に、佐藤さんの最近のお仕事を教えてください。

4月からNHKの教育テレビで『デザインあ』という番組が始まり、中村勇吾さんと一緒にその番組に携わっています。子どもに対してデザインとは何かを語りかける番組なのですが、作っている自分たちも、常にデザインの本質について考えさせられています。

(聞き手:上條桂子)

2011年10月23日に21_21 DESIGN SIGHTで開催された展覧会関連プログラムに佐藤 卓が出演しました。

トークの様子は動画でお楽しみいただけます。

トーク「衣服、写真、デザインの関係」の動画を見る

佐藤 卓 Taku Satoh

グラフィックデザイナー

1979年東京藝術大学デザイン科卒業、1981年同大学院修了、株式会社電通を経て、1984年佐藤卓デザイン事務所設立。

「ロッテ キシリトールガム」「明治おいしい牛乳」などのパッケージデザイン、「ISSEY MIYAKE PLEATS PLEASE」のグラフィックデザイン、武蔵野美術大学 美術館・図書館のロゴ、サイン及びファニチャーデザインを手掛ける。また、NHK教育テレビ「にほんごであそぼ」の企画メンバー及びアートディレクター・「デザインあ」総合指揮、21_21 DESIGN SIGHTのディレクターも務めるなど多岐にわたって活動。

「アーヴィング・ペンと三宅一生 Visual Dialogue」展(会期:2011年9月16日〜2012年4月8日)にあわせ、各界をリードするクリエーターの方々に、ペンの写真の魅力について語っていただきます。

- vol.1

- 佐藤 卓(グラフィックデザイナー)

物事の本質に真正面から切り込む写真 - vol.2

- 中野裕之(映画監督、映像作家)

明朝体のような繊細で力強い表現 - vol.3

- 石川直樹(写真家)

衝撃を受けて西アフリカまで訪ねていった、ダオメの写真 - vol.4

- ヴィンセント・ホアン(写真家)

ペンの「静」な生き方に学ぶ - vol.5

- 平野啓一郎(小説家)

人や職業の典型をとらえる収集家のような写真 - vol.6

- 操上和美(写真家)

「生」の瞬間が伝わってくる写真 - vol.7

- 日比野克彦(アーティスト)

平櫛田中とアーヴィング・ペンと三宅一生の共通点 - vol.8

-

深澤直人(プロダクトデザイナー)

ISSEY MIYAKEのイメージを具体化しているのは、実はアーヴィング・ペンなのかもしれない - vol.9

- 広川泰士(写真家)

オリジナルプリントから圧倒的な強さが漂う - vol.10

- ピーター・バラカン(ブロードキャスター)

セローニアス・マンクの音楽のような、決して真似のできない写真と服 - vol.11

- 高木由利子(写真家)

自分と真逆だから惹かれる、ペンの写真 - vol.12

- 浅葉克己(アートディレクター)

人間にとって一番大切なもの「観察力」が見事な人 - vol.13

- 加納典明(写真家)

静物写真の中に宿っているペンの写真的技術と精神的眼力 - vol.14

- ジャン・リュック・モンテロッソ(ヨーロッパ写真美術館館長)

礼儀正しさと優雅さを持ち合わせた、写真界の紳士 - vol.15

- 吉岡徳仁(デザイナー)

揺るぎない「強さ」がある 圧倒的な力を持った、ペンさんの写真 - vol.16

- ジャスパー・モリソン(デザイナー)

加工が盛んな現代だからこそ際立つ、銀塩写真の力 - vol.17

- 深谷哲夫(株式会社 解体新社 代表)

ニューヨークの空気を深く吸い、独自の黄金律で再構築した人 - vol.18

- 坂田栄一郎(写真家)

60年代のNYで体験したペンとアヴェドンとの交流 - vol.19

- 細谷 巖(アートディレクター)

寝ても覚めてもアーヴィング・ペンだった - vol.20

- マイケル・トンプソン(フォトグラファー)

ペンさんから教わったのは、シンプルの追求 - vol.21

- 小林康夫(東京大学大学院総合文化研究科 教授)

衣服と写真と文字 動くボディについて考える - vol.22

- 柏木 博(デザイン評論家)

穏やかで静かな、ペンの視点 - vol.23

- 鈴木理策(写真家)

すべての作品に共通する職人的な技術と品の良さ - vol.24

- 藤塚光政(写真家)

シュルレアリスムを感じさせる、ペンの写真 - vol.25

- 佐藤和子(ジャーナリスト)

現実と虚構を行き来する、夢あるクリエイション - vol.26

- 八木 保(アートディレクター)

決して作為的ではない、ストレートな表現 - vol.27

- シャロン・サダコ・タケダ(ロサンゼルス・カウンティ美術館シニアキュレーター、コスチューム・テキスタイル部門長)

常に新しい表現に挑戦する、素晴らしい才能を持つ二人 - vol.28

- マイケル・クロフォード(カートゥーニスト)

シンプルでパワフルなアートの力を実現した、二人の希有なコラボレーション - vol.29

- ブリット・サルヴェセン(ロサンゼルス・カウンティ美術館キュレーター、ウォーリス・アネンバーグ写真・プリント・ドローイング部門長)

二人の才能のダイアローグをヴィジュアライズしてくれた展覧会 - vol.30

- 北村みどり(株式会社三宅デザイン事務所 代表取締役社長)

類のない創造を生み続けるアーヴィング・ペンさんとの13年間

サマースクール「デザインのコツ」:国語 「デザインと言語」

サマースクール初日、2時限目は「国語」。講師はグラフィックデザイナーの佐藤卓。

「自分がデザイナーになろうと思ったきっかけは単純で、学科ができないから美術の道へ進んだ。なのに何故"国語"が回ってきたのか」という冒頭の佐藤のコメントに、会場は笑いに包まれました。

今回の「骨」展のビジュアルをはじめ、実際に佐藤がデザインした「明治 おいしい牛乳」、「ロッテ キシリトールガム」「大正製薬 ゼナ」などの商品パッケージを例に、デザインにおける言葉という「骨」の重要性を語りました。

例えば「キシリトールガム」では「デンタル」など、あるキーワードを「骨」としてデザインを進めていくという言語化の過程、その曖昧さゆえ感性に委ねられる言葉は使わないなど、デザインと言語の密接な関係について明快に説明する佐藤。

また、日本語は擬音語や擬態語などの表現が豊かであるという視点から、自身が企画・アートディレクションを手がける番組「にほんごであそぼ」も取り上げられました。日本語の古くからの語彙の素晴らしさや、ひらがなの形の不思議さを今のこども達に伝えたいというコンセプトのアニメーションからは改めて言葉による表現の広がりを感じさせられました。

4月3日、21_21 DESIGN SIGHTの2周年を記念して、ディレクターズの佐藤卓と深澤直人によるスペシャルトーク「こんな時だからこそデザイン」が行われました。

世界中の企業を相手に仕事をする深澤からは、経済も情報も「太り過ぎた」現代、逆に「何が本来の価値なのか考えやすくなったのでは」との意見。グラフィックの世界でもひしひしとデザインと真撃に向き合う時代を感じているという佐藤は、「コミュニケーション、言葉にすることが大切」と語りました。

そんな中、深澤は「正しいデザイン」という考え方を提案。センスや個性がつくる「良いデザイン」から、社会的で責任感のある「正しいデザイン」へ。その考え方に深く共鳴した佐藤も、「デザインとは、気を使うこと」との持論を展開しました。

トーク後には会場とのやりとりも活発に行われ、来場者とともに現代におけるデザインの役割について考えるひとときとなりました。

20日、国立新美術館講堂において21_21 DESIGN SIGHTのオープン1周年を記念した『デザイン・トーク』が開催されました。三宅一生、佐藤 卓、深澤直人の3ディレクターによるトークの前には、スペシャル企画として、イサム・ノグチ庭園美術館学芸顧問の新見 隆にイサム・ノグチの人と作品についても簡単なレクチャーをしていただきました。

約20分という短い時間ながら、イサム・ノグチが広い意味で20世紀のモダニズムを越えようとした芸術家であり、西洋近代彫刻の代表ともいうべきブランクーシに師事しながらも、みずからは東洋的な思想を彫刻表現に取り入れた新たな造形を生み出したことなど、スライドを交えた解説はとても興味深いものでした。

続いて行われたデザイン・トークはアソシエイトディレクター川上典李子を司会に、開館までの経緯やこの1年の活動について、ディレクターたちがそれぞれコメントを発表。これからの21_21 DESIGN SIGHTはどうなっていくべきかなど刺激的な意見も飛び出しました。

トークの後は次回展『祈りの痕跡。』展のディレクターであるアートディレクターの浅葉克已が登場、展覧会の内容について紹介しました。手旗信号などを交えたパフォーマンスで会場は大いに盛り上がりました。

なお、この「デザイン・トーク」の模様を記録した映像を1時間に再編集し、上映会を開催することが決定しました。来場いただけなかった方、ぜひこの機会をお見逃しなく!

(詳細は関連イベント情報をご覧ください)

講演会の後半では、いくつかのキーワードを軸にディレクターたちがそれぞれの考えを述べました。21_21 DESIGN SIGHTの今後について、活発な意見交換が行われ、盛況のうちにトークを終了しました。

2008年6月20日国立新美術館・講堂にて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/五十嵐一晴

vol.1 21_21ができるまで

vol.2 独自のアプローチを試みた企画展

vol.3 vol.3 21_21における「考える」「つくる」ということ

21_21 DESIGN SIGHT 1周年記念講演会「デザイン・トーク」 vol.2 独自のアプローチを試みた企画展

アソシエイト・ディレクター、川上典李子の進行で、3人のディレクターがこの1年間の活動について語りました。各人がディレクションを担当した企画展についてふり返る言葉から、21_21 DESIGN SIGHT独自の展覧会のつくりかたが浮かび上がってきました。

vol.1 21_21ができるまで

vol.2 独自のアプローチを試みた企画展

vol.3 vol.3 21_21における「考える」「つくる」ということ

2008年6月20日、21_21 DESIGN SIGHTのオープンから一周年を記念して、ディレクターの三宅一生、佐藤 卓、深澤直人の3人が揃った「デザイン・トーク」が開催されました。進行役はアソシエイトディレクター 川上典李子が務めました。トークの前には、21_21 DESIGN SIGHT設立のきっかけに関わった芸術家イサム・ノグチについて、イサム・ノグチ庭園美術館顧問である新見 隆による特別レクチャーが行なわれました。

vol.1 21_21ができるまで

vol.2 独自のアプローチを試みた企画展

vol.3 vol.3 21_21における「考える」「つくる」ということ

本展担当ディレクター佐藤 卓からのコメント

第2回企画展のテーマは「水」です。雲という空の水。空から降り注ぐ雨という水。米を育てるための水。海の水。氷という硬い水。濁流により災害をもたらす水。枯渇する水。身体内の水。毎日飲んでいるペットボトルの水。普段、水のことを我々はよく知っていると思っています。しかし、その水の実体は近年になってやっと少しずつ分かってきたと言っていいほど知られていなかったのです。水で世界を見てみると、どんな世界が見えてくるのか?

21世紀は水の時代とも言われています。限りがある化石燃料に頼った20世紀の力を誇る文明が歪みをきたしている今、あたりまえに目の前にあった水が多くのことを教えてくれそうです。

そもそも、私が水に興味を抱くきっかけになったのは、このプロジェクトのコンセプト・スーパーバイザーである文化人類学者・竹村真一氏から聞いた牛丼の話でした。

牛丼一杯にどれだけの水が使われているか知っていますか?

この質問の答えは、想像を越えたものだったのです。2リットルのペットボトル約1000本分。つまり牛の餌を育てる水、牛が飲む水、米を育てる水など含めるとほぼそのぐらいの量が使われている。牛丼を食べる時に、それだけの水の量を想像したこともなかったのです。牛肉を大量に輸入するということは、大量の水資源を他国に頼るということ。そしてそれは水で世界を見ることの、ほんの入口だということが後に分かってきました。

この企画展は「水」という、あまりにもあたりまえにあると思われているものに、改めて注目し、水という視点で世界を見てみるきっかけをデザインによってつくるものです。会場という体験の場の他に、本、ウェブサイト、水体験グッズ、トークショー、ワークショップの開催などが準備されます。

本展コンセプト・スーパーバイザー竹村真一からのコメント

「水」は現代社会の最も重要なデザイン課題ではないでしょうか?かつて水は、もっと可視的でした。私たちをめぐる水の循環は見えやすく、自分たちの関わりや責任も明快でした。この半世紀は、その水を見えなくするプロセスでした。川や井戸などの「近い水」が上下水道の「遠い水」に変わったうえに、いまや私たちの暮らしは自給率4割の食糧の輸入というかたちで、世界中の「見えない水」(virtual water)に依存しています。

"牛丼一杯に2000リットルの水"――この見えない水貿易を通じて、私たちは世界中の水問題に日々関わっています。日本の水のデザインは、地球の水のデザインに直結しています。

水の問題はいまに始まったことではありません。むしろ人類史は、水の確保と共生のシステムを絶えずデザインしなおしてゆく歴史でもありました。

アフリカや中国の水不足とは縁遠いようにみえる日本も、実は水が豊かな国ではありませんでした。急峻な地形ゆえに、降った雨はあっという間に海へと流れだし、洪水と渇水をくり返す・・。

このファストな水を日本人は何百年もかけて、川のつけ替えや水田という自然のダムを使った「もたせ」の技術によって、スローな水にデザインしなおしてきたのです。日本の水環境を「デザインされたもの」として見直すこと、また現在の水道システムや水との疎遠な関係も、リデザインしうる対象として意識しなおすこと。水は、この世のどんなプロダクトにもまして現代的な「デザイン」の対象であり、また私たちの文化や歴史のなかにそのヒントを発見しうる領域なのです。

地球大のスローな水のデザイン――。本展のシンボルマーク「逆さ傘」は、そうした地球大の逆さ傘づくりへの思いを込めたものにほかなりません。

この世で最もありふれた存在でありながら、最も"有り難い"物質である水――。

氷が水に浮く(=ゆえに海や湖が底からすべて凍らずに生命を育める)のも、実は水の特殊な分子構造に由来する「水の魔法」にほかなりません。水は、私たちがあたりまえに生きていることの不思議さ、この生命の星の"有り難さ"をあらためて認識する「窓」なのです。

また、人はみな子宮という原初の海で過した水棲記憶をもち、アジアを中心に親水的なライフスタイルを育んできました。しかし近代の文明は「陸上中心的」な論理に傾き、生活文化や都市デザインにおいて水との関わりを過小評価してきました。

その意味で「水」の再発見は、新たな生命と人間の発見でもあります。水が液体で存在する稀有の星、「水球」としての地球――それにふさわしい文明をあらためてデザインしてゆく旅を、このwater展から始めたいと思います。

21_21 DEISGN SIGHTは5感を使って「見る」場所

2006年12月4日 東京ミッドタウン内、21_21 DESIGN SIGHTにて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/ナカサ&パートナーズ 吉村昌也

21_21 DESIGN SIGHTの建物は、エントランスを抜けて地下のギャラリーに達すると、外観からは思いもつかないダイナミックな空間が広がっています。ギャラリーは大小あわせて2つ。それを示すサインは照明によってコンクリートの壁面に映し出される、1と2の数字のみ。ギャラリーのほか、サンクンコートあり、秘密めいた通路ありの空間で3月30日から始まる、21_21 DESIGN SIGHTのプログラムにどうぞご期待ください。

2006年12月、竣工間近の21_21 DESIGN SIGHT(以下、21_21)をディレクターが訪れ、ほぼ完成した建物を見学しました。実際の空間を見ながら行なわれた今回のディレクターズ放談は、意気高揚しつつも21_21およびデザインの核心に迫る内容となりました。

安藤建築の魅力は空間を体験することで見えてくる

(一同爆笑)

11月8日、9日、六本木のアクシスギャラリーで開催されたプレオープン・イベント [21_21 DESIGN SIGHT Talks]。両日とも熱心な聞き手の方々に恵まれ、会場での質問の内容からも、デザインへの、そして21_21 DESIGN SIGHTへの関心の高さを実感しました。

参考記事「21_21 DESIGN SIGHT の現在をお伝えするプレオープン・イベントを開催します」

Talk 1 「Designing 21_21 DESIGN SIGHT ー デザイン施設のデザインを考える」

11月8日のTalk 1 「Designing 21_21 DESIGN SIGHT ー デザイン施設のデザインを考える」では、始めにモデレーターの川上典李子(21_21 DESIGN SIGHT アソシエイトディレクター)が21_21の概要を紹介。スピーカーの佐藤 卓(21_21 DESIGN SIGHT ディレクター)が、宮崎光弘(アートディレクター、(株)アクシス)、トム・ヴィンセント(インターネットディレクター、(株)イメージソース)と協働しているヴィジュアルコミュニケーションについて紹介しました。

担当は決まっているものの、基本的にはお互いに意見交換しながらプロジェクトは進められています。それぞれが初公開の映像やプレゼンテーション資料を惜しげなく公開して、これまでのプロセスを説明しました。

Talk 2 「深澤直人 × 鈴木康広 × 高井 薫 デザインの視点」

11月9日のTalk 2 「深澤直人 × 鈴木康広 × 高井 薫 デザインの視点」では、第1回企画展をディレクションする深澤直人(21_21 DESIGN SIGHT ディレクター)と、参加作家の鈴木康広(アーティスト、東京大学先端科学技術研究センター)と高井 薫(アートディレクター、(株)サン・アド)がスピーカー。前半は鈴木・高井がそれぞれの作品を映像とともに紹介しました。

その後、深澤が「どんな風にものを考えているのか、世界をどんな視点で見ているのか」と、ふたちの若いクリエイターに切り込んでいきます。

先月、21_21 DESIGN SIGHT(以下、21_21)の催しが東京と京都で開催されました。

六本木・アクシスギャラリーのご協力で実現したプレオープン企画 [ 21_21 DESIGN SIGHT Talks ] と、国立京都国際会館におけるパネル討論 [ 21_21 DESIGN SIGHT ディレクターズ・トーク ] です。

催しには三宅一生・佐藤 卓・深澤直人の3ディレクターらが参加し、施設の話はもちろん、デザイン全体における視点や可能性について発言しました。それぞれの会場には多くの聴講者の方々が足を運び、21_21のコンセプトに耳を傾けてくださいました。

このウェブサイトでそれらの一部をお伝えします。

レポート1:パネル討論 [ 21_21 DESIGN SIGHT ディレクターズ・トーク ]

2006年11月12日 国立京都国際会館(京都・左京区)

>詳細

レポート2:プレオープン企画 [ 21_21 DESIGN SIGHT Talks ]

Talk 1 「Designing 21_21 DESIGN SIGHT ー デザイン施設のデザインを考える」

Talk 2 「深澤直人 × 鈴木康広 × 高井 薫 デザインの視点」

2006年11月9日・10日 アクシスギャラリー(東京・六本木)

>詳細

去る11月12日、京都の宝ヶ池ほとりにある国立京都国際会館において、パネル討論 [ 21_21 DESIGN SIGHT ディレクターズ・トーク ]が実施されました。

この催しは、第22回京都賞(財団法人 稲盛財団主催)を受賞した三宅一生の記念ワークショップ『デザイン、テクノロジー、そして伝統』の一環として行われました。

ワークショップ前半は、三宅が30年余にわたる衣服デザイナーとしての仕事を紹介。山口小夜子ほか数名のモデルによる代表作を着用してのデモンストレーションや映像などが披露されました。その後、彼の最新の活動を伝えるものとしてディレクターズ・トークが行われました。

本題のパネル討論は、京都賞 思想・芸術部門審査委員長で美術史家の高階秀爾が座長を務め、21_21 DESIGN SIGHTを設計した建築家で、第13回京都賞受賞者でもある安藤忠雄、当施設のディレクターである佐藤 卓と深澤直人、同じくアソシエイトディレクターの川上典李子らがパネリストとして登場。21_21とのかかわりについて説明したあと、座長の質問に答えるという形式で進行しました。

21_21に関する主な発言を紹介します。

--このほか、京都でも21_21が何かできないだろうか、デザインって一体なんだろうか、子供も大人もわいわい言って楽しめる場所にしたいなど、それぞれの立場から21_21に対する思いや夢が語られました。

(21_21 DESIGN SIGHT 広報・財団法人 三宅一生デザイン文化財団)

来春のオープンに向けて準備が進む21_21 DESIGN SIGHT (以下21_21)の現在は?

この秋開催するトークイベントの概要とあわせて、アソシエイトディレクターの川上典李子が語ります。

アソシエイトディレクターの役割

21_21では三宅一生、佐藤 卓、深澤直人の3人のディレクターが中心となって企画を進めていますが、そこにご一緒させていただいてリサーチをしたり、あるいは、デザインジャーナリストとしての経験をふまえて、ディレクターに問いかけや提案をさせていただくのも私のおもな仕事です。

いま、3人が定期的に集まるミーティングやそれぞれの企画別のミーティング、ワークショップなどがひんぱんに開かれているのですけれど、それぞれを結ぶ役割というか、全体の流れをつかみながら皆さんと一緒に考えている、という感じでしょうか。

21_21は美術館ではないし、ギャラリーでもありません。デザインというひとつの入口から社会や生活、文化などいろいろな事を考えていく、自由な活動の場にしたいと思っているんです。具体的には、来てくださる方になにかを感じ、考えていただくきっかけになる催しとして、独自の企画展を開催していきます。まずはちょっと長めの、3ヶ月間の会期の展覧会があり、さらに、それとは別のさまざまな企画を予定しています。いまは第1回の企画展の作品制作が大詰めの時期を迎えているので、その作業に関わる時間が増えてきました。

展覧会の新しいつくり方を探る

企画展は、3人のディレクターが交代で展覧会のディレクションを担当していきます。ゆくゆくは外部からゲストキュレーターを招く場合も出てくるでしょう。

第1回は深澤さんのディレクションです。詳しいことはまだ申しあげられないのですが、"身近で子どものころから親しんでいて、それを貰ったり、手にするとすごく嬉しい気持ちになる、あるもの"を題材にしています。私たちが日常的に接していて、多くの人が好きなもの、なんですが......。

参加作家はさまざまなジャンルのクリエイター、約30組にのぼりますが、ワークショップを開催し、ディスカッションをしながら、それぞれが作品を考えていくという方法をとっています。たとえば深澤さんがある問題を投げかけ、返ってきた反応にさらに変化球を投げるという、すごくライブな感じで進んでいますね。ディレクターである深澤さんの視点が反映されていますが、キュレーター主導の展覧会とはまったくことなる、展覧会の新しいつくり方を実践している感じなんです。

展覧会が開幕した後も大切だと考えています。企画展はそれぞれの題材に対する私たちの結論ではありません。皆で考えてきたことのひとつの投げかけとしての展示をきっかけに、わらに来場者の皆さんが何を感じてくれるのか。そこから広がっていく皆さんひとりひとりの視点もいかしていきたいと考えています。そのために、会期中の様々なアクティヴィティも計画しているところです。そんなふうにして、21_21をよりオープンな場所、ものをつくるエネルギーを感じていただける場所としてつくっていきたいと思っています。

川上典李子から見た3人のディレクター

深澤さんも佐藤さんも三宅さんも、ものすごくお忙しいなかで、21_21には本当に意欲的に取り組んでいらっしゃる。それはもう驚いてしまうくらいで。身近な生活を楽しんでいると同時に、飽くなき知的好奇心の持ち主というところが共通しています。そのうえで、それぞれの個性というものがあって。

たとえば佐藤さんは、やっぱりサーファーだ、と思うことがあるんです。ミーティングしていて、アンテナで何かをキャッチした瞬間に「おーっ!」って全身で入っていく感じがして、予測不可能な事態を怖がらないところが波乗りっぽい!(笑)。 深澤さんはわりと冷静だけれど、面白がり屋なんです。観察と発見の天才で。ニコニコしながら、鋭い変化球を投げてきたりもするんですよね。そうきましたか、なるほどなるほど、って、深澤さんとのキャッチボールはいつも刺激的。三宅さんはもう、何て言うのかしら、精神がすごく柔軟。行動も実に軽やかで、驚かされることがしばしばです。いろんなことを見ていらして、話していると「この展覧会、このコンサート、よかったですよね」なんて教えてくださって、いったいいつの間に......?!と思うほど(笑)。しかも話題は、アートやオペラの最新情報からお笑いの世界まで、ものすごく幅広い。

また、仕事をしていてしばしば感じるのが、3人ともとても人間的な魅力にあふれた方々だということ、素晴らしいユーモアの持ち主だということです。デザインというのはやはり社会でいかされるものであるし、人が使うものですから、ヒューマンな視点は不可欠だと思うのです。3人が仕掛け上手だったり、自身の作品の伝え方を常にあれこれ考えているのも、人を楽しませよう、生活をより楽しくしようという気持ちからなんですよね。自分たちが面白いことしかやらない人たちですから、21_21の活動については乞うご期待!って、自信をもって言えます。

プレオープン・イベントしとして11月に[21_21 DESIGN SIGHT Talk]という催しをおこないます。たとえば館内のサイン計画だったり、企画展を開催するのに至る過程であるとか、現在の途中経過をご紹介する機会になります。制作の舞台裏のようなものも当然出てくるでしょうし、動いているということ自体が21_21の重要な性格だということを、いらしてくださるとよくわかっていただけるのではないかと思っています。

2006年9月14 財団法人三宅一生 デザイン文化財団にて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/五十風一晴

2006年8月28日 ナチュラルローソン代々木公園西店

および財団法人 三宅一生デザイン文化財団にて収録

構成/カワイイファクトリー 撮影/五十風一晴

今回はナチュラルローソン代々木公園西店にご協力いただきました。お店の前にはガーデンチェアが並び、焼きたてのパンの香りがする新しいタイプのコンビニです。ローソンが5年前から東京都内と近畿圏で展開しているチェーンで、現在、約70店舗あるそうです。

http://natural.lawson.co.jp/

21_21 DESIGN SIGHT ディレクターによる放談、第2回をお届けします。今回は、いまやニッポンの日常に欠かせない存在となったコンビニエンス・ストア(以下コンビニ)に出かけ、買い物をして、生活のなかのデザインについて語り合いました。

写真右:これ、ペットフードですよ。人間用に負けないほどパッケージが凝ってます(三宅)

- 佐藤

- (別の袋を取り上げて)せんべいでは、当たり前になっている小分け。一枚一枚別々になっています。

- 三宅

- これがいいんですよ。これがひとつの袋に入っていたとしたら、しまいにはぜんぶ食べちゃうもの。シケないしね。ひとつ食べたらこれでおしまいと、人間が人間をしつけるというかね。今日は1枚だけでおしまいにしようってね、思える。