contents

その他 (16)

企画展「ラーメンどんぶり展」では、現代のラーメン屋台のかたちを3組の建築家・デザイナーが提案しています。本展の関連プログラム「ラーメン屋台 in the Garden」として、竹中工務店による「Nomad Roof」と、TONERICO:INC.による「おかもち屋台」が2025年4月26日から5月6日までの間、期間限定で屋外に登場しました。ラーメンを食べることはできませんが、現代ではほとんど見かけなくなったラーメン屋台の雰囲気を、ミッドタウン・ガーデンで味わうことのできる機会となりました。

「Nomad Roof」竹中工務店(正田智樹、海野玄陽、松井優香、森 唯人)

「Nomad Roof」竹中工務店(正田智樹、海野玄陽、松井優香、森 唯人)撮影:竹中工務店(正田智樹)

「おかもち屋台」TONERICO:INC.

「おかもち屋台」TONERICO:INC.

2025年1月18日(土)、企画展「ゴミうんち展」に関連して、ライブパフォーマンス「Records of Phenomena = 現象の記録」を開催しました。参加作家で、本展の企画協力も務める吉本天地が、展示作品の衣服「気配 - 痕跡」に変化を加えたパフォーマンスの様子をお伝えします。

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」(撮影:Tomo Ishiwatari)、パフォーマンス前の様子

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」(撮影:Tomo Ishiwatari)、パフォーマンス前の様子「気配 - 痕跡」は純天然染色を用い、あえて色止めを行っていないため、自然光に当たると次第に色が変わり、人が着脱することで擦れて表情が変わるという作品です。加えて、酸性のものをかけると反応が起こり色が変化するという特徴もあります。

本イベントでは、館内サンクンコートで展示している「漏庭」内の、樹木の枯れ枝や落ち葉を採取し、その植物を型紙のように使用して衣服に色の変化を起こしました。

冒頭、吉本の先導で鑑賞者一行はギャラリー2に移動。今回のパフォーマンスに登場する作品「気配 - 痕跡」を含めた吉本による本展展示作品3点の解説や、そこに込めた想いなどを話しました。

その後、日差しが差し込む地下ロビーの空間に移動してパフォーマンスがスタートします。

レモンの搾り汁が酸性であることを利用して色を変化させるため、まず吉本はその場でレモンを切り、搾り汁を用意し始めます。

「気配 - 痕跡」を床に置き、袖などを折りたたんでシワをつくり、採取してあった植物を衣服の上に配置していきます。葉っぱや枝のみならず、土がついたままの状態の植物を手に取り土を振りかけていく様子も見られました。

いよいよ、衣服にレモンの搾り汁を吹きつけていきます。霧吹きスプレーで全体にレモンの絞り汁を噴射し、少し馴染ませたら、乗せていた植物を衣服からよけて乾かします。この時点で、植物が配されているところとそうでないところに色の差が生まれているのを見て取ることができます。乾いた衣服はギャラリー2内の元の場所に戻され、新たな模様が生まれたことでその価値も変わったように見えます。

なお、今回のイベントには、吉本が展開するブランド「amachi.」の純天然染色の衣服を持参した2名も参加しました。2名は使用したい植物を自身で選び、吉本がレモンの搾り汁を吹きかける様子を間近で鑑賞。持参した衣服は、吉本の手によって、世界に一つしかない衣服として生まれ変わりました。

今回のパフォーマンスを経て変化した吉本の作品「気配 - 痕跡」は、本展会期中、会場内ギャラリー2にて展示されています。曖昧な模様の中から、植物の気配をほのかに感じられる仕上がりとなっています。ぜひ、会場にてご覧ください。

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」、パフォーマンス後の様子

吉本天地+amachi.「気配 - 痕跡」、パフォーマンス後の様子開催中の企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、2024年7月5日(金)にライブ「ニューロンと話してみよう」、7月7日(日)にトーク「荒牧さんと舘さんの制作検討会議」を開催しました。

ライブ「ニューロンと話してみよう」では、東京大学 DLX Design Labからマイルス・ペニントン教授、同じく東京大学から池内与志穂准教授とそれぞれの研究室のメンバーが参加し、講師を務めました。まず初めにペニントンから、DLX Design Labが東京大学生産技術研究所の研究室と行なっているいくつかのプロジェクトを紹介したあと、池内が自身の研究と展示作品「Talking with Neurons」について説明します。その後、参加者は一人ずつ、東京大学駒場キャンパスの池内与志穂研究室にある、培養された生きた神経細胞との、遠隔での「会話」を楽しみました。マイクに向かって話しかけると、音声が電気信号となって神経細胞に伝わり、その反応が音となって返ってきます。参加者は、語りかける内容によって毎回異なる神経細胞の反応を楽しみました。

左から、マイルス・ペニントン、池内与志穂

左から、マイルス・ペニントン、池内与志穂

参加者が、東京大学にある神経細胞(ニューロン)に話しかける様子

参加者が、東京大学にある神経細胞(ニューロン)に話しかける様子

トーク「荒牧さんと舘さんの制作検討会議」では、アーティストの荒牧 悠と研究者の舘 知宏が登壇しました。本展の展覧会ディレクター山中俊治の引き合わせにより、本展のために「座屈不安定性スタディ」という作品を制作した二人。まず初めに折り紙工学が専門の舘から「座屈」とは何か説明をしたあと、紙や缶やビニール、バネなどのさまざまな素材を手に取り、数学的な解説を加えながら、荒牧と素材特有の座屈現象を観察して楽しみました。目の前で繰り広げられる二人のやりとりはさながら作品制作の現場を垣間見るようで、新作誕生の瞬間を目撃するかのような貴重な機会となりました。

左から、舘 知宏、荒牧 悠

左から、舘 知宏、荒牧 悠

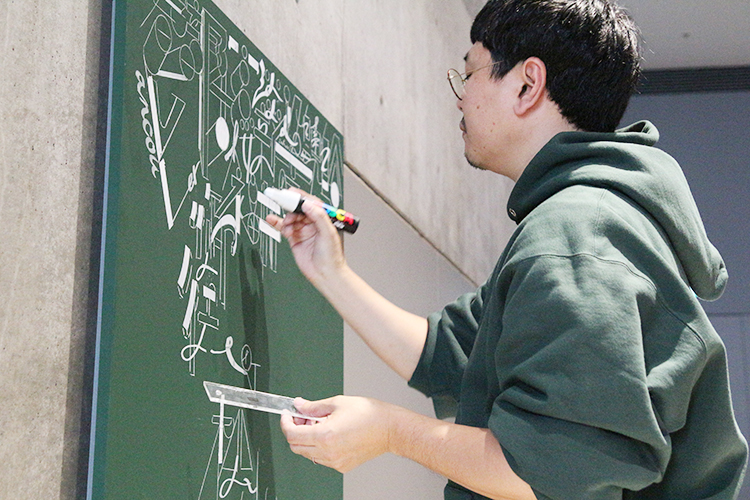

2024年2月10日(土)、企画展「もじ イメージ Graphic 展」に関連して、参加作家、大原大次郎によるライブドローイング with deer revengeを開催しました。

大原は本展で「黒板」という作品を出展しています。黒板が線や立体的な表現で描かれたたくさんの文字で埋め尽くされた作品ですが、本イベントでは、大原が会場内で同シリーズの新作を公開制作しました。まず参加者が、住んでいる市町村名や書いてほしい駅名、地名を付箋に書いていきます。集まった付箋を見ながら、静かに制作が始まりました。

時折定規なども使用しながら、一枚の黒板はどんどん文字で埋め尽くされていきます。参加者は、手元を写すモニターにも注目しながら、食い入るようにその様子を見守りました。

deer revengeによる心地の良い音楽は、作品が完成に向かうにつれて徐々に盛り上がっていきます。

予定されていた2時間ぴったりで、新たな作品が完成しました。

本作品は、本展会期中、B1Fロビーに展示しています。大原によると、書かれた言葉の意味は実は大切ではなく、形やイメージをシンプルに楽しんでもらいたいとのこと。

ぜひ、会場でお楽しみください。

2023年12月2日(土)、3日(日)の2日間にわたって、企画展「もじ イメージ Graphic 展」参加作家、上堀内浩平によるレタリングイベント「看板書きます!」を行いました。

上堀内は、文字を書く手法のひとつであるレタリングを独学で学び、現在は「ロゴデザインから製作施工まで行う看板屋・上堀内美術」として活動しています。

今回は、出展作品「都湯」の看板書きの仕上げの工程を地下ロビーで行いました。木材で補強した4枚のアルミ複合板にエナメル塗料を用いてレタリングしていく様子は繊細ながらも迫力があり、多くの来場者の足をとめました。

上堀内が持参したレタリングに関する書籍は自由に閲覧でき、上堀内自ら来場者にレタリングの魅力を伝えたりと、コミュニケーションをとる場面もみられました。

こちらの完成作品は、本展会期中、実際に会場地下サンクンコートにて展示されています。

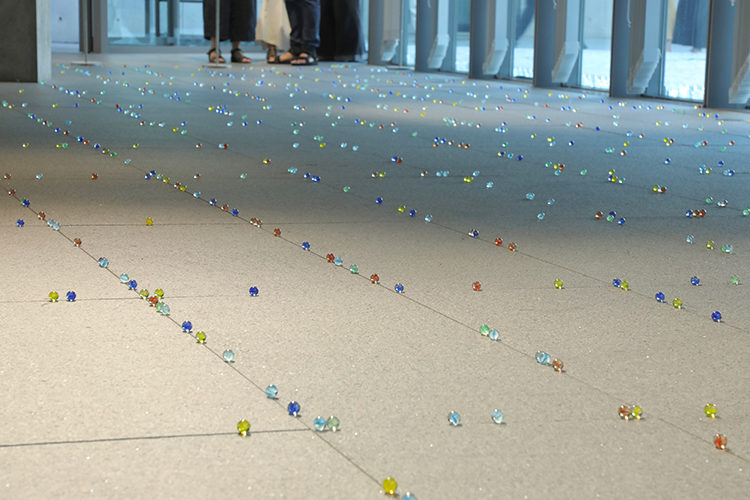

2023年8月9日(水)から14日(月)にかけて、4日間にわたり、企画展「Material, or 」参加作家BRANCHによる公開制作「性質の彫刻」を行いました。

BRANCHは、プロダクトデザイナーの長崎綱雄が主宰するユニットです。多摩美術大学統合デザイン学科の卒業生と在校生で構成されており、アート、サイエンス、デザインという多角的な視点から人やものを見つめ、世界との関わりの探究を試みています。

「性質と彫刻」はビー玉やほうきといった見慣れた製品の特性を「性質」として読み解き、そのものの本来の役割や機能とは違う、別の意味や姿、魅力を探すための「彫刻」です。企画展「Material, or 」では同シリーズからビー玉、ほうき、脚立の作品を展示していますが、公開制作ではさらにプラカップやゴミネットも使用し、ギャラリー3にこれまでに見たことのない景色をつくって来場者を驚かせました。

8月12日(土)と13日(日)には参加者と共に「性質の彫刻」を制作するワークショップも開催しました。ワークショップの様子はこちらからご覧いただけます。

8月9日、プラカップを使用

8月9日、プラカップを使用

8月10日、ほうきを使用

8月10日、ほうきを使用

8月11日、ビー玉を使用

8月11日、ビー玉を使用

8月14日、ゴミネットを使用

8月14日、ゴミネットを使用

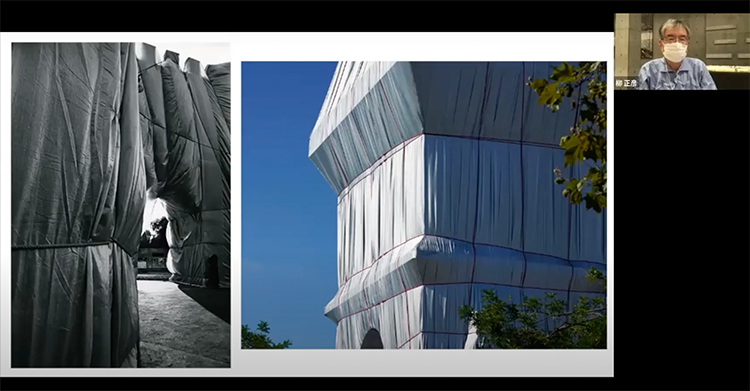

現在開催中の企画展「クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"」に関連して、本展特別協力の柳 正彦によるレクチャーシリーズ「二人のアーティスト:創作の64年」(全4回)が始まりました。

2022年7月28日(木)、シリーズの第1回として「『包まれた凱旋門』への道」と題し、オンラインにてトークを開催しました。

Photo: Wolfgang Volz

Photo: Wolfgang Volz

©1985 Christo and Jeanne-Claude Foundation

©1995 Christo and Jeanne-Claude Foundation

©2021 Christo and Jeanne-Claude Foundation

クリストとジャンヌ=クロードから「ジャパニーズ・サン(日本の息子)」と呼ばれ、1980年代から数々のプロジェクトに携わってきた柳。トークでは、柳だからこそ知ることのできたエピソードを交えながら、64年にわたるクリストとジャンヌ=クロードの創作活動を振り返り、二人がなぜ「包まれた凱旋門」をつくったのか、その理由に迫りました。

トークは二人の生い立ちから始まります。幼いときの写真資料やクリストのインタビュー映像を紹介しながら、二人がアーティストとなった経緯やこれまでのアーティスト活動を時系列に沿って解説しました。

クリストは1950年代末から電話や家具など身の回りにあるものを包み始め、作品のスケールは次第に建物へと大きくなっていきます。1961年にクリストはいくつかのフォトモンタージュ(合成写真)を制作します。この頃から、大規模なプロジェクトの構想を紙の上で提示するという手法を始めたといいます。その翌年1962年には「包まれた凱旋門」プロジェクトのフォトモンタージュが制作されます。

1964年にそれまで住んでいたパリからニューヨークに移り住むと、「包まれた凱旋門」の構想は心の片隅にしばらく置かれることになります。その後、初めて公共建物のプロジェクトが実現したのは1968年、スイスのベルン市美術館(「包まれたベルン市美術館、1967–68」)でした。70年代から80年代は、「ヴァレー・カーテン、コロラド州ライフル、1970–72」「ランニング・フェンス、カリフォルニア州ソノマ郡とマリーン郡、1972–76」など、「包む」以外のプロジェクトが中心になっていきます。数々の作品の実現を経て、それまで二人が包んだ中で最大規模の建物である「包まれたライヒスターク、ベルリン、1971–95」が実現します。そして2017年、「包まれた凱旋門」プロジェクトが再スタートしたのです。

「包まれた凱旋門」がそれまでと違った点は、「オーダーでつくった服をまとっているように見えること」だと柳は話します。前もって計算してつくった形をかける方法はベルン市美術館のときには見られませんでした。その違いを生み出しているのは、布の下にフレームを入れていることだといいます。建物の装飾を保護するためだけではなく、フレームが建物に新しい形を与えている。包み隠すのではなく、布とフレームによって新しい外観を与えているのだと説明します。

トークの後半では、二人がどのようにプロジェクトを進行していったか、またワーキング・ファミリーについてにも触れました。

質疑応答では、なぜ「包む」のか、「包み方」がどのように変化してきたのか、資金調達や二人の役割分担についてなど、長年共に過ごしてきた柳自身の見解も交えながら、深い考察に触れ、質問が尽きない中でトークは終了となりました。

本レクチャーシリーズ第2回は9月29日(木)に開催します。テーマは「日本とのつながり」です。詳細は企画展「クリストとジャンヌ=クロード "包まれた凱旋門"」の「関連プログラム」をご確認ください。みなさまのご参加をお待ちしています。

2021年1月21日、企画展「トランスレーションズ展 −『わかりあえなさ』をわかりあおう」に関連して、オンラインイベント「たほいや:架空の辞書あそび」を開催しました。 出演者は、ミュージアムエデュケイターの会田大也、本展企画チームより展覧会ディレクターのドミニク・チェン、企画協力の塚田有那、会場構成を務めたnoiz 田頭宏造、グラフィックデザインを担当した祖父江 慎です。

本イベントでは、出演者全員がプレイヤーとなり、知らない言葉の"それっぽい意味"を考えるゲーム「たほいや」が行われました。

「たほいや」は、広辞苑から選ばれたお題の言葉に対し、プレイヤーが考えた偽の意味と辞書に書かれた本当の意味を並べて、その中から正解を当てて得点を競うゲームです。

第一問目は「ふもうる」というお題でスタートしました。

出演者によって"それっぽく"書かれた意味の中で、どれが辞書にある正解か分かるでしょうか。

1 古文で使用される否定の謙譲語。「−ふもうる。」

2 ジョージア共和国の地名。ワインの原産地として知られる。ソ連崩壊後に西フモールと東フモールに分かれた。

3 北ヨーロッパを中心に発生する暴風雨。6〜7月にかけてしばし発生する。

4 価値がないとされることを行うこと。

5 ユーモアに同じ。

正解は「5」です。

その他にも「おぽっぽ」「せぱたくろお」「まんなおし」「うんたろう」をお題にゲームは盛り上がり、優勝者は会田となりました。

「たほいや」は、今まで知らなかった言葉の意味を知るだけでなく、言葉の背景にある文化や人びとの暮らしを想像するきっかけとなりました。

ぜひ、みなさんも「たほいや」を通して家族や友人と一緒に未知の言葉との出会いを楽しんでみてください。

特別協賛:三井不動産株式会社

2020年10月15日、トランスレーションズ展の開幕を翌日に控え、オンライン記者会見を行いました。新型コロナウイルス感染拡大の影響により、約11ヶ月ぶりとなった新しい展覧会オープンの一幕を、ここで紹介します。

記者会見には、展覧会ディレクターのドミニク・チェンをはじめ、企画協力の塚田有那、会場構成を手がけたnoizより豊田啓介、酒井康介、田頭宏造、グラフィックデザインを担当した祖父江 慎とcozfish 藤井 瑶が出演し、本展での仕事を説明しました。

また、21_21 DESIGN SIGHTディレクターの佐藤 卓、深澤直人、アソシエイトディレクターの川上典李子も出演し、企画チームの面々と意見交換を行いました。

2018年9月25日、企画展「AUDIO ARCHITECTURE:音のアーキテクチャ展」の会場で小山田圭吾(Cornelius)、堀江博久、大野由美子、あらきゆうこがライブ演奏を行う「LIVE AUDIO ARCHITECTURE × 8」を開催しました。

本展のために、展覧会ディレクターの中村勇吾が作詞、小山田が作曲を手がけた新曲『AUDIO ARCHITECTURE』。展覧会では、幅24メートルの大型スクリーンに、8組の気鋭の作家が、それぞれに楽曲を解釈して制作した映像が繰り返し流れています。このイベントでは同じスクリーンの上で、楽曲を8つの映像に合わせて繰り返し演奏することを試みました。

演奏するごとに微妙に違うこの曲を楽しんでほしい、という小山田の後、いよいよ演奏開始です。

楽曲の構造に着目した映像作品に、歌声や楽器の音色が重なっていくと、より立体的な音の構築物(アーキテクチャ)が見えてくるようです。さらに、さまざまな角度から楽曲を捉えた映像作品とともに、同じ楽曲の印象も変化していくように感じられました。

音楽、映像と、Wonderwall 片山正通によるダイナミックな空間が一体となり、いつもの会場とはまた違った"AUDIO ARCHITCTURE"を味わう特別な時間となりました。

Photo: Atsushi Nakamichi (Nacása & Partners Inc.)

2017年12月16日、企画展「野生展:飼いならされない感覚と思考」に関連して、フィールドワーク「野生さんぽ」を開催しました。

展覧会ディレクターの中沢新一と企画協力の山田泰巨の案内のもと、本イベントのために用意された「アースダイバーマップ」を片手に、六本木を散歩するイベントです。

アースダイバーマップとは、縄文海進期の地層図に、古墳の場所や現在の神社などを重ねて記した地図です。21_21 DESIGN SIGHTの位置する六本木・赤坂周辺は、都市開発が進んではいるものの、古来よりの場所も点在しています。そういった場所を巡り、タイムラインを体感することがこのフィールドワークの目的であると、はじめに中沢が説明しました。

参加者は、21_21 DESIGN SIGHTから街へと出発します。谷が多く、都市開発の対象となりにくかった六本木・赤坂は、戦後にアメリカ軍の統治の影響を強く受け、水商売や芸能の街として栄えたと中沢は言います。例えば、大通りを抜けると現れる飲み屋が立ち並ぶエリアは、元々農道であったため、坂道が錯綜するような構造となっていると説明しました。街が現在の姿に至るまでには様々な背景があることが実感されます。

朝日稲荷や氷川神社などを巡り、かつて古墳であったときの名残や過去の片鱗を見聞きすることで、人々の暮らしの変遷を辿っていきます。高層ビルが立ち並ぶ街のなかに、古のものが残っていることに驚き、感銘を受けます。

私たちが今立っている場所を、時空を超えて読み解くことで、普段と異なる視点で自らを取り巻く環境を楽しむ方法を提案した本イベント。都市における野生の発見方法を体感できる機会となりました。

2016年4月28日、21_21 DESIGN NIGHT 特別企画「『何に着目すべきか?』」を開催しました。雑貨展企画チームの橋詰 宗が、加藤孝司、木村稔将、古賀稔章とともに行なう不定期イベント『何に着目すべきか?』。今回は雑貨展に合わせ、本展の参加作家や出展者を交えた3部構成の特別バージョンとなりました。

本展参加作家の菅 俊一、野本哲平を迎えた[第1部]「雑貨の発見」、[第2部]「雑貨整理学」。何気なく使っている道具や日用品が、いかにして雑貨となるのか、さまざまな空間にあふれる雑貨をどのように整理整頓すればよいのか、などを議題に、菅や野本の作品に触れつつトークを行ないました。

そして、[第3部]「雑貨な音楽」では、本展出展者の小林和人(Roundabout, OUTBOUND)を迎えるとともに、彼の持参したレコードをBGMに、21_21 DESIGN SIGHTが架空のラジオスタジオに変身。ゴールデンウィークのはじまりに相応しい、賑やかな一夜となりました。

2012年8月18日、神楽太鼓奏者・打楽器奏者の石坂亥士による演奏「神楽Tone」が行なわれました。

福島県出身のアコースティック・ギタリスト、ダニエル・コフリンによるライブ。

中世をイメージした曲、日本を感じさせる曲など、コフリンの人柄を表すような、優しく清らかで、心に染み渡るような旋律。

現在は一日に二時間しか外で遊ぶことができないという福島県の子どもたちのためのミニライブで、もっとも評判が良かったという「となりのトトロ」。

毎日放射能濃度が町内放送されるという慣れない仮設住宅での暮らしの中でも、変わらず元気な子どもたちの姿を見て、「震災から早く立ち直るぞ」というメッセージを込めた最新曲「Rerize」。

コフリンは、鳴り止まない拍手にアンコールで応じ、「Time to say good bye」で演奏会を締めくくりました。

夜間プログラム第1回は、青森より、「気持ちだけは18歳」という山上進が登場。

震災後、岩手県大槌町を訪れた山上は、目の前に広がる光景に、言葉を失ったといいます。 地元、東北への応援の気持ちを込めた演奏は、三味線、尺八、横笛の美しく力強い音色。 会場は、津軽の響きに包まれました。

山上は、音楽には楽譜にならない自分の感覚が大切だといいます。 演奏は、当時は海に面していたという三内丸山遺跡をイメージした自作曲「縄文」や、青森の夏祭り「ねぶた」のお囃子などの後、21_21組曲としてアレンジされた即興曲「八甲田山」で締めくくられました。

クリスマス直前の12月21日、「セカンド・ネイチャー」展において吉岡徳仁によるインスタレーションのサウンド・デザインを担当したKUJUNがサウンド・インスタレーションを行いました。

「安藤忠雄の空間環境を使った実験的なイベントをしたい」というKUJUNが考えたのは、館内のいろいろな場所にスピーカを配置し、移動しながら音の距離感や空間による音の違いを感じてもらうというもの。

即興で演奏されたアンビエント・ミュージックは浮遊感がありつつも力強い、深い精神性を感じさせるもので、来場者はそれぞれ会場を歩き回り、自分にとってのベストポジションで"音"を感じていました。

音の反響が大きいコンクリートの建物。しかし逆にそこを活かし、その音を楽しんでもらおうというKUJUNの発想は、21_21が日頃から考えている "新しいものの見方" にも通じるものと感じました。