contents

骨 (27)

21_21 DESIGN SIGHT 第五回企画展「骨」展のディレクター、山中俊治が本展をご案内します。

まずは入り口から標本室へ!

次は実験室です!

実験室後半へ!

エンディング・スペシャルトーク 「未来の骨」

「骨」や「骨格」をテーマに幅広い分野の講師をゲストにトークやワークショップなどを開催してきた「骨」展。その締めくくりとなる今回のトークは、本展ディレクター山中俊治と義肢装具士の臼井二三夫、そして臼井の制作した義足を装着してさまざまな分野で活躍する鈴木徹、大西瞳、須川まきこの3名を迎え行われました。

まず山中が、テレビで義足ランナーが走っている姿を見てその美しさに目を奪われた義足との出会いから語り始めました。続けて臼井が、義肢製作に携わるようになったきっかけについて話しました。小学校の担任の先生が骨肉腫で足を切断し義足を装着することになったり、職探しをしていた際にその時の義足が思い浮かんだと言います。続いて、臼井が働く鉄道弘済会の義肢装具サポートセンターの紹介や、義足の成り立ちや仕組みについての説明に。表面が甲羅のように固い殻で覆われた昔の義足や股関節を切断した場合の義足など、実物を用いて義足の装着の仕方や歩行の際の力のかかり方などを具体的に説明しました。

本展の「標本室」と呼ばれる生物の骨と工業製品の骨組みを展示したパートの最後には、山中がデザインした義足のプロトタイプが展示されています。身体と人工物を繋ぐものの象徴として義肢にはまだまだデザインの余地があるのではないかと考える山中が、どのように「格好良い」プロトタイプを考えていったかについてイラストを交え語りました。スポーツ義足の第一人者でもある臼井は、選手が格好良く見えるのが課題だと言います。そんな義足を使うことがきっかけで、義足であることのストレスがなくなればいい、との思いからです。

トーク中盤では、義足アスリートである鈴木徹がその場で自らの義足を外して説明をし、北京パラリンピックで5位に入賞した経験について話しました。同じく義足アスリートの大西瞳は、ショートパンツにカラフルなハイビスカスが描かれた義足で登場し、「義足だからこそかっこよく歩きたい」と義足に「膝小僧を作って欲しい」と臼井にリクエストしたエピソードに触れました。イラストレーターの須川まきこの義足をモチーフとしたイラストも紹介。須川は骨肉腫により義足で生活することになった際に、義足をモチーフに素敵な世界を描くことで自分や同じ境遇となった人たちの気持ちが救われると考えイラストを描き始めたと語ります。

質疑応答では、陸上競技をするにあたり義肢製作には基準やルールがあるのかという質問があり、結局義肢を使うのは人なので義肢だけが進化しても人の能力が追いつかず身体が壊れてしまう、という鈴木の答えが印象的でした。

その後出演者とトーク参加者は1階館外へ移動。実際に鈴木と大西による走行の様子を見学しました。鈴木と大西が歩行トレーニングからダッシュをすると、軽やかな走行とスピードに観客からは感嘆の声。鈴木は途中通路を区切っていたパーテンションを飛び越えるパフォーマンスも披露。一同から大きな歓声が上がった瞬間でした。

普段生活をしている中では見えにくかった義肢という世界をデザインという視点から垣間見ることで、身体と道具の関係を考えさせられる貴重な時間となりました。山中のデザインした義足をはめてパラリンピックで活躍する選手を見られるのもそう遠い未来ではないかもしれません。

ワークショップ3 「紙が魚になった!?―見て、つなげて、組み立てよう」

夏休みも中盤にさしかかった8月の昼下がり、21_21 DESIGN SIGHTでは、プロダクトデザイナーのマイク・エーブルソンによる親子向けのワークショップが行われました。ワークショップはまず、夏らしい海の話からスタート。「外から見てもきれいだけど、中を自由に泳ぎまわる魚が特に好き」と語るエーブルソンは、こども達に本物の魚の骨に触れてもらいながら人と魚の違いを説明。「口の形」をその大きな違いの一つに挙げました。

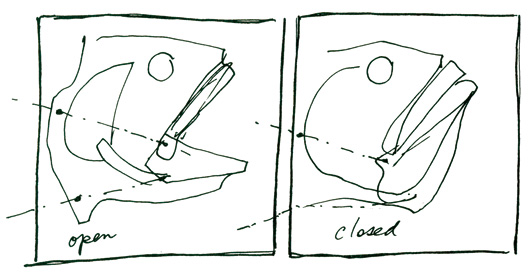

エーブルソンによると、手のない魚は瞬時に口を大きく開いて獲物を捕らえねばならず、口の仕組みはとても精巧です。「魚の気持ちがわかるかなと思って」と制作した魚の口の模型を頭にかぶって動かすと、会場からは大きな歓声が。口の中にもう一つの口があるうつぼや、魚同士が口をつつきあって喧嘩をするビデオを見ながら、海の生物たちの多様な姿を学びました。

続いてカゴマトダイとアオブダイの口を制作。まず、エーブルソンの用意した型紙をカーボン紙で厚紙に転写し、はさみで切り抜きます。自由に色や模様を加えたら割ピンで各パーツを留め、ピンを輪ゴムでつないで完成です。身近な素材でつくったオリジナルの魚の口に、こども達は夢中の様子。「親子で沖縄の海に潜って魚を一杯見て来たばかり。頭の中に魚が沢山泳いでいるから、とてもおもしろい」とのコメントもあり、ものづくりを通して身の回りの生物の構造に触れる、充実した夏の時間となりました。

サマースクール「デザインのコツ」:理科

「自由の女神とガンダム、阿修羅像とF1カーはどう違うのか?」

構造エンジニアである金田充弘のレクチャーは、身近な立体物の見えない骨格を考えるクイズから始まりました。

内骨格と外骨格は、骨格を体の内側に持つか外側に持つかという構造の違いであること。エンジニアリングとは、効率のいいもの、美しいものをつくることであること。建築が静止するのではなく揺れる機構を作り、「踊る建築」を実現することもこれからの建築エンジニアリングの持つ可能性の一つであると話しました。

それは、環境に存在する見えないエネルギーとの付き合い方の新しい提案でもあります。

「ステッピングコラム」という機構で実現しようとした事例を紹介しました。これは、バネのように伸びる性質を持ち、風等の外的な負荷を静止した状態に比べ4割も削減することが可能です。また、地震が起きた時に震動を熱に変換する等、建築を取り巻く環境に存在するエネルギーを変換、分散させることによって「動的」な建築を生み出すことが可能であると話されました。また、ファスナーを使って張りや堅さ、柔らかさを自由自在につくりだすことを試みる建築の研究事例も紹介。素材や環境の特性を見極め、建築という枠組みに縛られることなく、幅広いテクノロジーを建築以外のものから導入してアイディアにしていくことによって環境と建築の新しい在り方を追求しています。今回のレクチャーは、そのような金田の提案が沢山盛り込まれ、新しい発見を与えてくれるものでした。

空手家の諸岡奈央と内海健治による、迫力のある「形」の演武から始まりました。

21_21の建物中に響き渡る気合い入れの声。道着の擦れる音が参加者側にも聞こえるほどキレの良い、すばやい動き。見えない敵をしっかりと睨む目つき。

二人とも非常に力強く美しい演武に圧倒されつつ、松本和佳によるインタビューで、今回のレクチャーが行われました。

二人が披露した「形」とは、もともと誰でも空手を始められるように構成された技のことでした。内海は「形」について、自分と戦いながらやるもの、年を重ねてもどこまでも鍛錬していけるものだと語ります。

諸岡はその「形」を練習する際、体の軸を意識し、自分の体が床に対して垂直であるようにすると言います。その方が回るときも技を出すときも力が伝わりやすく、効率的に動くことができるのです。また、そのように自身の体と向き合って、脳が指令を体に伝えるのを意識して動くことが非常に面白いのだそうです。

このように空手において「形」とは、練習の基礎になるものでもあり、また実力の評価基準になるものでもあります。特定の形に忠実に披露できているかということはもちろん、表情や立ち方、姿勢、技に対する理解度が評価されます。表情については、その理解からどこまで敵を想像して「目付け」(敵を睨むこと)ができているかが評価のポイントです。立ち方は横に足を開き、横からの攻撃にも耐えることができるようにします。

その後参加者とともに空手の基礎を体で学ぶワークショップ。体の「軸」を意識して立ち、シコ立ちをしたり、見えない敵をしっかりと見据えながら正拳づきの練習などを行いました。

それから諸岡と内海がISSEY MIYAKEのAUTUMN WINTER 2009の服作りに協力したことから、道着に関する話題へ。内海は約20着もの形の違う道着を持ち、それぞれにこだわりがあるそうです。試合により袖の幅を変えることで技を行うときに出る音が違うという話で、自身の動きや道着を身につけたフォルムに対する熟慮に驚かされます。

ここで、諸岡がISSEY MIYAKEの空手スーツ姿で登場。最後に、ギャラリー2の緒方壽人と五十嵐健夫による鑑賞者の影に骨格を持たせることで影がひとりでに動き出す作品「another shadow」の前に移り、諸岡と内海が非常に幻想的な演武を披露。二人の意識の行き届いた動きは非常に美しいものでした。その後も参加者が再び二人を囲み、名残惜しむように質問が続きました。

骨展、いかがでしたか?

「骨」展にいらした来場者の方に感想をお聞きしました。

夏休みキッズスペシャル

「骨」展ディレクターの山中俊治はプロダクトデザインのほか、ロボットの開発にも携わっています。山中のロボットデザインの仕事において欠かせないパートナーである未来ロボット技術センター(fuRo)のメンバーが、移動ロボットHalluc II(ハルク・ツー)と共に満を持して21_21 DESIGN SIGHTにやってきました。

所長の古田貴之の軽快なトークでショーは進められました。まず始まったのはHalluc II開発の歴史から。前身であるハルキゲニアというロボットは古代の生物に由来しています。単に動くロボットではなく、未来の乗り物を目指しロボットと自動車の技術を融合して開発されたのがHalluc IIでした。それぞれ7つのモーターを駆使した8本の脚には多関節モジュールが装備され、状況に応じて変幻自在に移動します。自動車は4輪であるために、前後などの限定された移動しかできません。自動車よりも滑らかに、より自由に動くものをつくろうという山中の提案のもとHalluc IIは生まれました。

Halluc IIが変形するたびに、会場からは拍手や歓声があがります。関節を曲げ柔らかな足取りで前進をしたり、歩きながら床に転がった棒をまたいでみたり。子どもたちの「がんばれー」の声がかかると動くHalluc IIは、まさに生き物のようでした。

「骨から美しいものにしよう」という志のもとにつくられたHalluc IIには、中の構造を隠すような化粧カバーは存在しません。すべてのパーツが必要な骨格であり、骨そのものが動いているという仕組みです。動きや仕組みから考えていくことがものづくりである、とショーに来場した山中はコメントしました。遠隔操縦で動くHalluc IIは、免許がなくても安心な、未来には欠かせないロボットなのかもしれません。

ショーの後は特別に子どもたちがHalluc IIを持ち上げたり、実際にハンドルを握って操縦したりする場面も。夏休みにふさわしい、にぎやかなイベントとなりました。

サマースクール「デザインのコツ」:数学

数学はどこから来るのだろうか?

桜井からの問いかけでレクチャーは始まりました。

桜井は、数学は歴史を辿れば、全ての物事の「骨」になっていると言います。

私たちがものを美しいと心で捉える瞬間、私たちの心は定規のように正確に、その美しさの裏にある数学に反応しているのです。

桜井は自身が発見した様々な美を、数学的に裏付ける比率や数式を紹介。

例えば、新潮文庫本の表紙の葡萄の位置は、上下の余白が見事に1.6:1の黄金比となるようデザインされています。また、富士山の側面の稜線は対数関数式のカーブにぴったりと重なります。 そしてフィボナッチ数列の作る対数らせんの形状は、DNAや銀河の渦の形状と同じだそうです。このように数学は世界に存在するモノの形状に大きく関わり、美を根底から支え、また美の創造に役立ってきたのだと語ります。

桜井は目には見えない構造に気づき物事の真髄となる部分に触れることが数学者の感性だと言うように、想像がつかないほど幅広い文芸の分野において多くの数や数式を発見してきました。特に華道や俳句、寺などの建築物、日本の風景など、日本文化には非常に多種多様な数学が潜んでいることに会場は驚いた様子でした。

桜井によれば、日本人の感性は、古くから美しい文芸や風景を数式や数として心に焼き付けているそうです。日本の美の「骨」となっている数学を心の定規で感じ取ってもらいたいと熱く語りました。

サマースクール「デザインのコツ」:体育B

2時限目は、近藤良平によるワークショップです。

近藤が奏でるハーモニカのメロディに沿って二人組で互いの手を叩き合ったり、全員で大きな円になってウェーブをしたり、笑いの絶えないワークショップにより静かなギャラリー全体の雰囲気が一気に和んだ様子。

全員で手を繋いで円になり、皆で一斉に同じタイミングで飛ぶという体操では、繰り返すうちに徐々にタイミングが揃い、人と同じ感覚を共有していることを参加者それぞれが体感しました。また、二人組になって仰向けに寝転がり90度に上げた足の裏にもう一人が乗るという体験では、普段意識していない足の裏の感覚がいかに大事な感覚であるかを教えてくれました。二人組や参加者全員で身体を動かすことを通じて、人の持っている感覚に興味を持つことの面白さを伝えてくれるワークショップでした。

身体を動かしてみないと、人は体の動かし方を忘れてしまうのではないかと懸念していると近藤は話します。身体の動かし方を忘れてしまうと、自分の身体が自分のものだという意識が薄れ、人任せな行動を取りがちだと考えているためです。近藤によれば、よりよく自身の心身を維持するには体の感覚を研ぎ澄まし、動かす必要があるのです。近藤は、「骨展に出展するなら生身の人間を二人展示したいくらい、人の動きに魅力を感じる」と言います。周りを巻き込んで体を動かすことが好きだと笑顔で語る姿が印象的でした。

サマースクール「デザインのコツ」:体育A

ひびのこづえは、現在伊丹市立美術館と春日美術館で開催中のキタイギタイ展の、てぬぐいにもなるポスターから話を始めました。

展覧会は「骨」展に通じるところがあり、様々な生物の形をした服や家具が展示されているそうです。

ひびのは「NHK教育 からだであそぼ」での衣装デザインとセットを手がけており、体の部位をテーマとした映像を紹介しました。

ひびのは、制作時には自分のひらめきや感性を大事にすると言います。衣装では少しグロテスクな部分があってもストレートに表現するようにしているとのこと。

例えば「ほねほねワルツ」という骨がテーマの映像では、白黒の骨がプリントされた衣装を着て踊るダンサーのために、真っ赤なステージを用意しました。それは、骨の周りには血があることを瞬時に感じたからだと話します。

他にも、血管の模様がプリントされた全身タイツに心臓や肺などの臓器をモチーフとした小物を組み合わせるなど、多くのユニークな衣裳をつくっています。番組中ではダンサーの森山開次がそれを着て踊りました。後半は友人でもあるコンドルズ主宰・振付家・ダンサーの近藤良平が登場し、ひびのが野田英樹作・演出の舞台「パイパー」で近藤のためにデザインした衣裳を近藤が着て説明をするという豪華な共演が実現。

ひびのは、ダンサーのために衣裳をつくると、服を着た時の体の動きについてのフィードバックを得やすく、服と体の密接な関係がリンクしやすく、デザインが決まりやすいと話しました。

サマースクール「デザインのコツ」:美術

デザイナーでも科学者でもない立場だからこそ、美術館や博物館とはデザイン、サイエンス、エンジニアリングという三者の接点になりうるのではないかという切り口で語った西野嘉章。

東京大学総合研究博物館に着任し博物館と展示のあり方を考え続けてきた経緯の中で、ものの存在の背景にある「リアルさ」が感動につながると言います。持参したイノシシの骨と石器を来場者に触らせながら、生物が痕跡を残した証明としての骨、また100万年の間同じ形が保たれていた人工物として石器を紹介しました。更に、実物のハンドアックス(石器時代の手斧)を見せながら、自然界に存在しない「対称性」をつくったことが人間の創造力の大きな進歩を指し示していること、ものを認識し頭の中でイメージして形を創造するという行為こそ人間が最初に持った美意識ではないかと問いかけました。

そして、自然界に存在する知恵をクリエーションに生かしていくためのデザインの意義についてふれ、アートとサイエンスの中間にこそ新しい何かが生まれるのではないかと語りました。型にはまった区分ではなく、「定義されないもの」こそが興味深いという考えから、「美術」以外は受け入れないという従来の美術館の体制を壊し、新しい文脈を生み出していくことが重要なのではないかと語る西野。「〜にあらず」という姿勢の重要性や豊かさを通して、既存の概念や枠組みにとらわれずに文化を創造していくことの大切さを教えてくれました。

サマースクール「デザインのコツ」:社会

3時限目「社会」の授業では、本展ディレクターの山中俊治が、身の回りのものの形と構造、そしてそれらと社会とのつながりを体感するためのスケッチ教室を開催しました。

まず参加者それぞれが鶏を描いてみることからスタート。人間の脳は特徴を抽象化して記憶している場合が多いため、何も見ずに鶏を描くには、たとえば足の仕組みを考えて描くと描きやすいと山中は指摘します。画家が物体のディテールを細かく見るのは、その物体の仕組みや構造を正確に捉えるという目的があるのです。次に、「公共空間にあるもの」を題材に、信号、そして普段私たちが使用しているSUICAの自動改札機を描きました。山中は、SUICAの形状の説明に加え、10年前にJR東日本に依頼されて始動したSUICAの開発プロセスについて、映像とともに語りました。開発や制作にあたり丁寧な実験をすることでデザインが社会性を獲得するとし、デザインとアートの違いにも触れました。

続いて、大根おろし器。山中はGマークを受賞したOXO社の大根おろし器の開発の経験を通して「私達が知っているもの、いつも使っているものを丁寧に観察していくこと」こそが、道具に変化をもたらすきっかけと成りうると言います。

最後は、山中が参加者の質問とリクエストに応えて人間の走る姿や手、自動車等を描くコツを披露しました。

サマースクール「デザインのコツ」:音楽

7月25日、サマースクールの第二日目の授業を開講しました。 1時限目「音楽」では、音楽家の菊地成孔が、音楽理論の歴史をふまえた上で、音楽における構造(骨)とは何かについて語りました。

音楽理論の成り立ちに「神への信仰」から「科学への信仰」へ移り変わっていく社会背景が関係していることや、楽典は神が創造したルールではなく人間が「音楽を科学する」ことによってつくりだされたルールであるという話から講義が始まりました。また、音楽理論を利用して音楽の骨格を緩めたり、制約をかけたりすることで音楽をコントロールするという作曲における概念についても語りました。

西洋の音楽文化において、上方倍音、下方倍音など「音楽を科学する」ことによって人間が創りだしてきたルールがグローバルスタンダードを生み出し現在まで受け継がれてきたという事実は、音楽の構造を考えるうえで避けられないことだと指摘します。

会場では自身の楽曲を鳴らしながら、菊地の音楽製作においては、それぞれ独立したテンポに従うプレーヤーが様々なリズムをずらし時には合わせることで、「根本の構造がおかしい」曲をつくり出し、「さらっと聴けるけれど実はすごいこと、新しいこと」という音楽における新しい「骨」のあり方を追求する姿勢も垣間見られました。

サマースクール「デザインのコツ」:特別講義 「デザイナーvsエンジニア デザインを巡る攻防」

「骨」展はデザインとエンジニアリングをつなぐキーワードとして「骨」や「骨格」にアプローチしています。

デザイナーとエンジニアがそれぞれ働き、共につくり出すもの、また彼らを取り巻くデザイン環境とは。両方の視点を持つ山中俊治のナビゲートのもと、サマースクール「デザインのコツ」特別講義は、日産自動車のデザイナー谷中謙治とエンジニア小野英治、イクスシーで商品開発を行った堀尾俊彰を講師に迎えて行われました。

まずデザイナーとエンジニアの違いから講義は始まりました。一般的にデザイナーは外側をつくる、エンジニアは内側をつくるものだと思われているが、それは違うと思うと山中は会場に投げかけます。

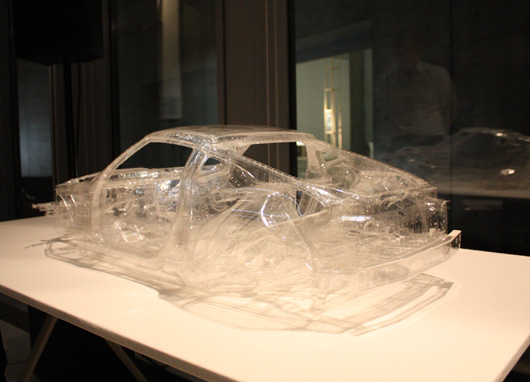

本展では会場1Fに入場するとすぐ目に飛び込んでくる日産フェアレディZ。それは長い歴史を持った難しいプロジェクトであったと日産の二人は語ります。自動車は0からデザインをするのではなく、与えられた条件(寸法やエンジンの大きさなど)の中でつくられていると谷中は言いました。小野は内側である構造設計の条件をふまえて、外側の車体のデザインを行うということは、目に見える部分もまた骨格の一部であるのかもしれない、と答えます。

また、出展されている椅子たちの中でもひときわシンプルな骨組みを持つイクスシーの「OLIO 1009」。それは堀尾がイクスシー開発部に所属し、ライセンス生産が主流でデザインはしなくていいと言われていた時代に、構造からデザインをして生まれた椅子です。理に適ったかたちを作り出すために、自らコピー紙を使って構造を探ったり、再生紙を熱圧プレスで成形したりして考案したものです。生産技術とデザインが一体化したエピソードに、家具をつくることの高い目標がうかがえます。

カテゴリーの異なるプロダクトを扱う講師による講義ということもあり、質疑応答は多岐に渡りました。フェアレディのスケルトンモデルを使っての説明や、実際にOLIOを解体する場面も。

ものづくりの目指しているところはひとつだと、山中は言います。多くの人間が並列で作業を行なっていく場合でも、ひとりの人間が直列に作業を行う場合でも、構造とデザインの間に同じ骨を通すことが大切であるというメッセージが、現場の声を通じて実感できる講義となりました。

■空想科学バラエティ「ロボつく」(テレビ東京)

7/26(日)、8/2(日)9:00-9:30

---------------

小学生の子どもたちを対象にした科学情報番組。

「ロボつく研究所」というコーナー内で二週に渡って「骨」展ディレクターの山中俊治が出演し、本展のご紹介もします。

詳細は番組のホームページへ。

■「5時に夢中!」(TOKYO MX)

7/30(木)17:00-18:00

---------------

毎週月~金曜日の夕方から生放送の主婦向け情報番組。

今回は木曜日の「ジョナサンでもわかるアート」VTR内にて、リーディング・エッジ・デザインの檜垣万里子さんが「骨」展をご案内します。

詳細は番組のホームページへ。

サマースクール「デザインのコツ」:国語 「デザインと言語」

サマースクール初日、2時限目は「国語」。講師はグラフィックデザイナーの佐藤卓。

「自分がデザイナーになろうと思ったきっかけは単純で、学科ができないから美術の道へ進んだ。なのに何故"国語"が回ってきたのか」という冒頭の佐藤のコメントに、会場は笑いに包まれました。

今回の「骨」展のビジュアルをはじめ、実際に佐藤がデザインした「明治 おいしい牛乳」、「ロッテ キシリトールガム」「大正製薬 ゼナ」などの商品パッケージを例に、デザインにおける言葉という「骨」の重要性を語りました。

例えば「キシリトールガム」では「デンタル」など、あるキーワードを「骨」としてデザインを進めていくという言語化の過程、その曖昧さゆえ感性に委ねられる言葉は使わないなど、デザインと言語の密接な関係について明快に説明する佐藤。

また、日本語は擬音語や擬態語などの表現が豊かであるという視点から、自身が企画・アートディレクションを手がける番組「にほんごであそぼ」も取り上げられました。日本語の古くからの語彙の素晴らしさや、ひらがなの形の不思議さを今のこども達に伝えたいというコンセプトのアニメーションからは改めて言葉による表現の広がりを感じさせられました。

サマースクール「デザインのコツ」:技術 「映画衣装における汚しの技術」

7月20日、サマースクールの第一日目の授業を開講しました。

この日の1時限目「技術」の講師は、映画衣装デザイナーの黒澤和子。

父親である故・黒澤明監督とのエピソードも交えながら、映画界における衣装デザインの仕事について語りました。

衣装デザインは、時代考証、キャラクターのバックグラウンドや、好きな色、スタイルなどに加え、その服はどのくらいの年数着ているものなのか等、詳細な設定から始まります。「汚し」と呼ばれる技術は、元々新品として仕立てた衣装をわざと色褪せさせるなどして、衣装に「時間軸」を表現して雰囲気を出すものです。また、衣装デザインにおいては主要キャラクターだけでなく、エキストラの雰囲気がむしろ大事、との話も。そのような細かい設定を骨として、映画全体の雰囲気を監督と一緒につくりあげ、衣装が出来上がったときにはとても達成感を感じると話します。監督やスタッフとのコミュニケーションを楽しむことも、映画のイメージにより忠実な衣装をつくるための大切な要素です。

普段の生活では極力避けたい毛玉を、「汚し」のために逆に一生懸命に作っている。そんな作業も、夢中になることのひとつなんですと楽しそうに語る黒澤の話からは、映画の世界観を表現するための骨格の大切さがうかがえました。

しりあがり寿氏イラスト「骨」展ガイドマップ配布!

7月15日(水)より、ご入館の際に「骨」展ガイドマップを配布開始いたしました。

マンガ家のしりあがり寿氏書き下ろしのイラストマップを手に、展覧会をお楽しみください。

画像はガイドマップの一部です。

ワークショップ1 「こわしてつくろう!ダイソン親子ワークショップ」

デザインとエンジニアリング、双方の視点から楽しめる「骨」展。ジェームズ ダイソン財団の協力で行われた親子ワークショップは、「デザインエンジニアってどんな人?」という問いから始まりました。「外側を綺麗につくるだけでなく中の構造も同時に考え、スケッチやプロトタイプをもとに手を動かし、皆で話し合いながらつくる」というダイソンのものづくりは、本展の考え方に通じるところがあります。

親子で1台の掃除機を解体してその構造を学んだ後は、エンジニアとの組み立て競争。途中、本展ディレクターの山中俊治が一組一組に声をかけるシーンもあり、エンジニアは「きちんと丁寧に」作業することが早く組み立てるコツだと教えます。続いて、掃除機の「骨」(部品)を使い「○○をするロボット」をテーマに自由に制作を開始。誰もが真剣な眼差しで部品を観察し、どの部分に使うのか、どんな仕組みでどのような動きをするのか、試行錯誤が続きました。

完成後の発表会では、絵本を読む「ヨムくん」や消防士の「消火ロボット」、長い首を使って挨拶する「ハローちゃん」や犬型ロボットの「いちごちゃん」、魚をぶらさげて猫と遊ぶ「キャットくん」や買い物係の「カイくん」など、大小さまざま、色とりどりのロボットで会場は大いに賑わいました。私たちに最も身近なプロダクトのひとつ、掃除機を題材に親子でデザインエンジニアを体験したひとときとなりました。

クリエイターズトーク3 「バーチャルな骨」

3回目になる今回のクリエイターズトークでは、展示作品を飛び越えて3人のクリエイターとナビゲーターに中谷日出を迎えて行われました。

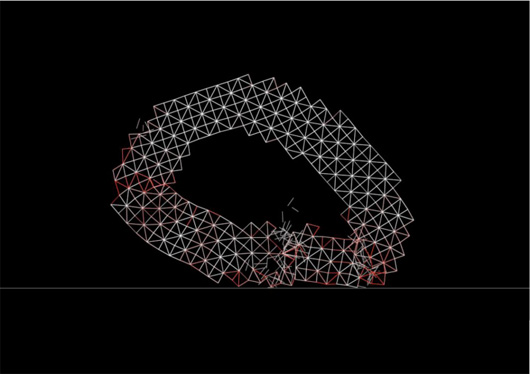

設計会社で働いていたことのある中村勇吾は、橋や建築の構造やヴィジョンを考えると「物のある状態の可能性が見える」といいます。「ある状態」とはものの限界、壊れる様子であり、構造解析プログラムを組んだ展示作品「CRASH」へと繋がっていきました。

携帯電話のプロトタイプを見せながらトークを始めた緒方壽人は「(プロトタイプでも)作り込まないと本物を使っている気にならない」といいます。それは限りなく本物に近いプロトタイプを使うことによって、より精度の高い実験となるのです。プロダクトからインターフェース、プロモーションの仕事に関わる中で、ソフトとハード両方に携わりたいと語りました。

五十嵐健夫が開発した形状操作インターフェースがモニターに映し出されると、可愛らしいぬいぐるみがモチーフのイラストに、会場からは笑いがこぼれました。画の枚数を重ねて動きを表現する従来のアニメーションとは違い、2Dのビジュアルそのものが指定した支点で動く様子は、今回の展示作品「another shadow」の仕組みの元にもなっています。

トーク終盤にはデザインやものづくりにおいて、気をつけていることや心掛けていることに話が進みました。「プレゼントをつくるような気持ちで」と緒方がおもてなしについて話す一方、五十嵐からは「新しいこと、誰もやっていないようなこと」という研究者らしい答えも。中村は「ない。(ものの)存在理由を考える」と独特の考えを語りました。

トーク後の質疑応答では専門的な説明から、最近気になっているものや情報収集の仕方、日々の趣味まで様々な質問にあふれる楽しい時間となりました。

スペシャルトーク 「骨のはなし」

解剖学者の養老孟司をゲストに迎え、本展ディレクターの山中俊治との対談形式で行われたスペシャルトーク「骨のはなし」。

「人間のつくったものに興味なし」という養老の第一声で始まったトークは、養老の「生き物の骨」に対する考えと、山中の「デザインの骨」に対する想いが興味深いディスカッションとなって展開しました。

虫をよく分解し研究するという養老。人間とは違い、虫の骨の関節はざらざらしているがゆえ、動く際に独特な音を出し、さらにはその音が虫同士のコミュニケーションとなるといいます。レオナルド・ダ・ヴィンチが一番描きたかったのは「関節」ではないかという養老の考えに、山中も同感。山中は工業製品をデザインする際、関節となる仕組みを考えることが楽しく、そうして出来上がった製品が美しければうれしいと語りました。

また、JR東日本Suica自動改札システムの開発に携わった山中は、アンテナ面を手前に15度傾けたデザイン策を提案。傾いた面に何かを載せるという人間の習慣をデザインに取り入れ、Suica実用化に大きな貢献をしました。それに対し、「穴があったらのぞきたい」精神を利用して何かつくってはどうか?という養老の言葉には客席から笑いが。デザインされたものが日常生活に入り込みやがて習慣となると、人々は「デザイン」と認識せず使用する、そんなデザインをしていきたいと山中は話しました。

虫の中でもどの虫が一番好きですか?という客席の質問に対し、悩んだ果てに「ゾウムシ」と答えていた養老と、本展でも工業製品の「骨」として展示しているISSEY MIYAKEのウォッチプロジェクト第一弾「INSETTO(昆虫)」をデザインした山中のスペシャルな対談となりました。

クリエイターズトーク 「生き物をまねする」

姿かたちをまねるのではなく、生き物の動きの本質や力学的な動きを模倣することで生まれた六足歩行ロボット「Phasma(ラテン語で魂、息などの意味)」。クリエイターズトーク第2弾はtakramの畑中元秀、渡邉康太郎を迎えて行われました。

トークは近年のtakramの仕事の紹介から始まりました。デザイナーとエンジニアの両面を持つ彼らの原動力は好奇心。2007年に21_21 DESIGN SIGHTにて開催された「water」展での出展作品「furumai」や、今年のミラノサローネで発表された「Overture」などを、プロトタイプやムービーを交えて楽しく紹介しました。

トーク後半では畑中のスタンフォード大学での研究を基に、本展のために改良を加えたロボット「Phasma」の制作エピソードが披露されました。設計構造の解析に始まり、試行錯誤を経て生まれたロボット。畑中はむき出しの無機質な骨を持つロボットが動いた瞬間に「いのちを感じてほしい」と語りました。

トーク終了後は館外で「Phasma」の走行実演も行われました。地面の上を自由に動き回るロボットを囲みながら、次々と質問が飛び交う充実した時間となりました。

クリエイターズトーク 「参の発掘調査報告会」

ものづくりの背後に潜む「思考の骨組み」に触れられるクリエイターズトークの第1弾は、出展作品「失われた弦のためのパヴァーヌ」の作家、参(マイル)が登場。昼間はそれぞれに仕事をもつ3人が共同のプロジェクトで大切にするのは、作品に秘められたストーリー。今回はヤマハ株式会社のご協力のもと、ピアノの骨格を用いた作品を発表しています。

トークでは「参=骨格の復元屋」、「ピアノの骨格=謎の構造物」、「会場=ピアノを知らない世界の住人」という設定で、作品の構想が語られました。白衣をまとった参の3人は、謎の骨格を観察し、考察し、もとのかたちを想像します。ハンマーのような動きから「何かを叩く」というキーワードを発見し、川の水に光がきらめく様子を見て「光を叩いたのでは」とひらめきます。

後半の「大人のための解説」では、プリズムに金属の蒸気を付着させて12色を表現するなど、制作の技術的な背景も語られました。トーク終了後には、ジャズピアニストの永田ジョージによる生演奏も行われ、幻想的な色と光の音楽を奏でる作品のまわりには、閉館時間まで人込みが絶えませんでした。

オープニングトーク 「からくリミックス」

色やかたちだけではなく、構造や仕組みからデザインを考えることをテーマに企画された「骨」展。オープニングトークは、本展の目玉作品でもある「骨からくり『弓曵き小早舟』」と「WAHHA GO GO」の作者を迎えて行われました。

トークの間には、伝統的なからくり人形「茶運び人形」「弓曵き童子」の実演や、電動楽器「メカフォーク」と「セーモンズ」による生演奏もあり、木と金属という全く違う素材を使いながらも、「骨」から考えることで生まれた動きや声に、満員の会場は驚きと笑いの連続でした。

山車からくりを軸に「200年以上も前のものが祭りに支えられて生きている」と、からくり人形の世界に土佐が素直に感嘆すると、「からくり人形も進化したら声を出すかもしれない」と玉屋が応え、「次は、玉屋さんと明和電機さんとのコラボレーションで『笑うからくり』が見たい」との声も。

21_21 DESIGN SIGHTを舞台に行われた九代目からくり人形師玉屋庄兵衛と父、兄と続いた三代目(?)明和電機のからくり対決から、「未来の骨」を探る新たな視点が生まれました。

過去の骨格に学び、未来の骨格をデザインする

一冊の写真集がある。漆黒の背景に浮かび上がる様々な生物の骨格。生きているときの配列が忠実に再現された白色の物体は、しなやかに連動し、伸び上がり、走り、滑空する。骨という構造体が抽出されることで、生物の持つ躍動感がいっそう強調されているかのようだ。

生物の骨格は、その優美な外観と見事に連携している。全てが一つの細胞から分化して生成されるプロセスを思えば、その関係が不可分なのも当然かもしれない。しかし人工物のそれはどうだろうか。振り返れば、骨格を隠蔽すべく見ばえを恣意的につくってきた行為こそが、デザインだったのではないかという疑念もわく。それでも、デザインの根幹はその製品の骨格にあるのではないかという期待もある。

現実には、私たちが日常的に接する道具や装置にも、ふと生物に通じる有機的な佇まいを感じることがある。自然のものに似せることを意図したわけではない、金属やプラスチックでできた工作物が、命を思わせるのはなぜだろうか。実際に工業製品の 構造体を収集してみると、その問いへの答が見え隠れする。共通の目的に向かい連携するように組み上げられた部品の配列、長年の工夫の積み重ねからなる進化の痕跡。それらが完成形ではなく、これからも変わっていくことを予感させるあたりにも、生き物に通じるものがある。

では、未来の骨格はどのように変わっていくのだろうか。テクノロジーは人と人工物の新しい関わりを生み出しつつあり、デザインの自由度を広げ、時には突然変異をも誘発する。新素材の骨、高精細な骨、伝統に支えられた骨、自然に学んだ骨、情報技術に見る仮想の骨。クリエーターたちとともに、改めて「骨」と「骨格」を合言葉にデザインを行い、またそれらに触発されながら、次に私たちがつくり出すべき世界の本質を探してみたい。

本展ディレクター 山中俊治