contents

未来のかけら: 科学とデザインの実験室 (14)

2024年3月29日(金)から9月8日(日)まで開催した企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の記録映像を21_21 DESIGN SIGHT公式 Vimeoアカウントにて公開しています。

映像:渡辺 俊介

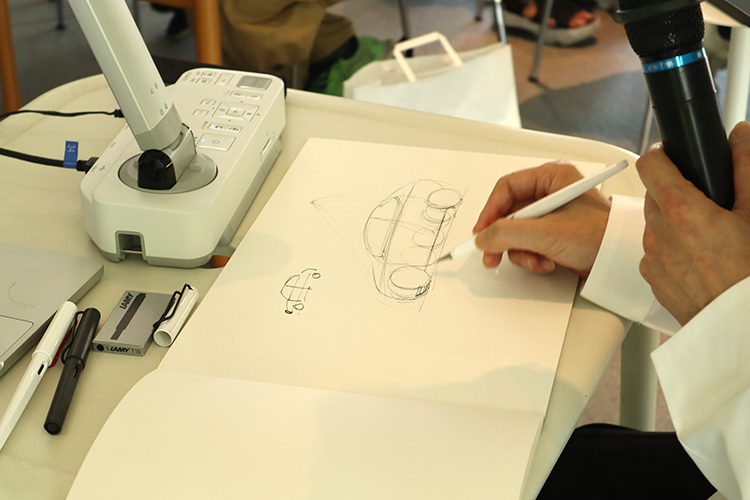

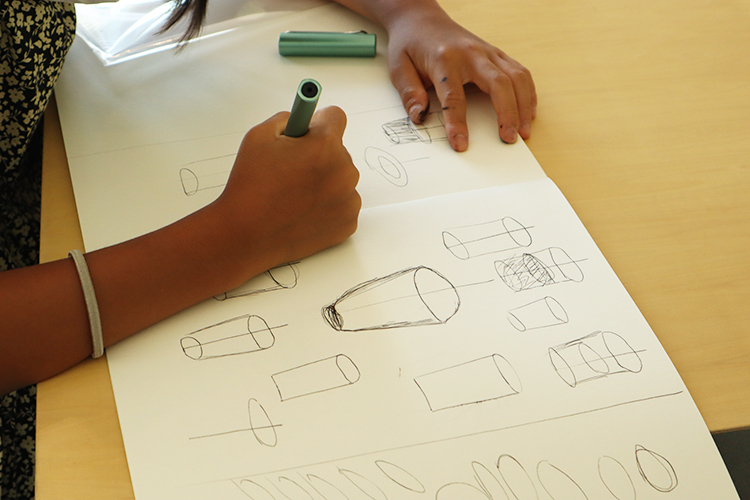

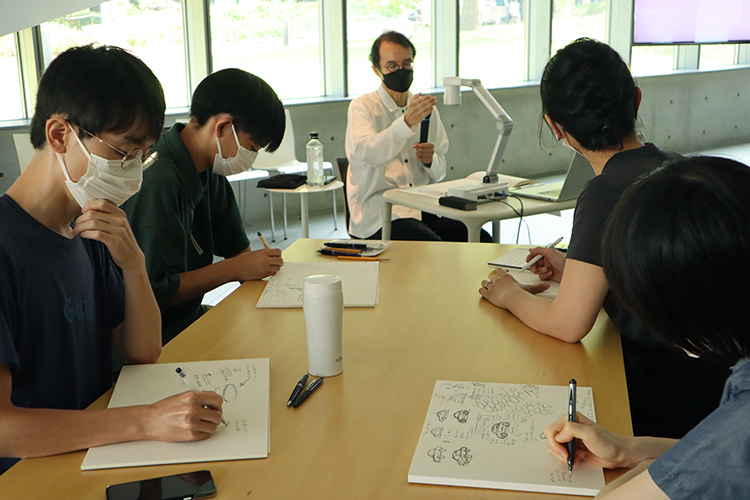

2024年8月17日(土)と18日(日)の2日間に渡り、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、夏のスペシャルワークショップとして、本展展覧会ディレクター山中俊治によるスケッチ教室、「山中先生のスケッチ教室」を開催しました。

本展ではプロトタイプやロボットとともに、その原点である山中のスケッチも多数展示しました。デザイナーが描くスケッチは、モノを観察することや、考えの過程をあらわすこと、そしてコミュニケーションの道具としての役割など、さまざまな側面を持っています。

ワークショップは、形の見方、モノをシンプルな線で描く方法を学ぶ小学4年生以上の方を対象にした回と、高校生以上の方を対象として、思考の道具としてアイデアを伝えるためのスケッチを学ぶ上級者向けの回と、2回に分けて行われました。その様子を写真で紹介します。

ニワトリの描き方を説明する山中

ニワトリの描き方を説明する山中

ワークショップ終了後に個別に質問に来る参加者と、それに応じる山中

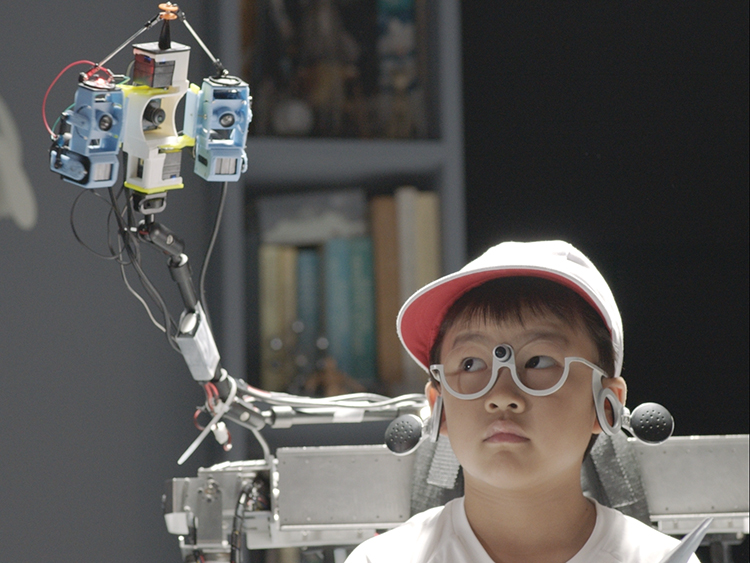

ワークショップ終了後に個別に質問に来る参加者と、それに応じる山中2024年8月9日(土)、東京ミッドタウンにて2つのワークショップを開催しました。ひとつ目は、ギャラリー1&2で開催した企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の関連プログラムとして、本展参加作家の千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)の所長、古田貴之によるワークショップ「最先端ロボットと触れ合う!」。2つ目は、ギャラリー3で開催した企画展「beyond form / かたちなき野性 GUSHA GUSHA, KUSHA KUSHA」の関連プログラムとして、「にぎって、つぶして、こねて、まるめるーIM MEN(アイム メン)の素材を使った造形ワークショップ」です。それぞれのワークショップの様子を紹介します。

企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」では、千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)と山中俊治によって生み出されたロボット群を展示しました。その中から、タイヤで走るだけでなく車軸での歩行もできるロボットビークル「Halluc IIχ」や、用途によってトランスフォームする搭乗型変形ロボット「CanguRo」などと触れ合うことのできるワークショップを開催しました。ワークショップではそれらのロボットに加えて「絶望ロボット」「ILY-A」「災害対応ロボット」にも触れることができました。

子どもたちの前で歩き回る「絶望ロボット」

子どもたちの前で歩き回る「絶望ロボット」

天井裏点検ロボット「CHERI」に足の上を登らせてみせる、講師の古田

天井裏点検ロボット「CHERI」に足の上を登らせてみせる、講師の古田ロボットの特徴の説明やデモンストレーションを行った後、参加者はグループに分かれ、実際にロボットを操作したり触れてみたり、構造を近くで観察しました。「CanguRo」や「ILY-A」には試乗することができました。

続いて、ギャラリー3で開催した企画展「beyond form / かたちなき野性 GUSHA GUSHA, KUSHA KUSHA」に関連して開催した、「にぎって、つぶして、こねて、まるめるーIM MEN(アイム メン)の素材を使った造形ワークショップ」の様子を紹介します。講師は、2021年にスタートしたメンズブランド IM MEN(アイム メン)のデザインチームが務め、ギャラリー3での展示でディレクターを務めた空間デザイナーの吉添裕人も参加しました。

ワークショップでは、完成形でありながら、さまざまな形状に変容する素材独自の表情を持つ、IM MENのバッグ「GUSHA GUSHA」と「KUSHA KUSHA」の素材を使って作品をつくりました。IM MENのデザインチームと一緒に、握る、潰す、こねる、丸めるなど、手の感触を楽しみながら自由に造形し、最後は参加者のお互いの作品を鑑賞し合いました。

素材について説明をする、IM MENのデザインチーム

素材について説明をする、IM MENのデザインチーム 「GUSHA GUSHA」と「KUSHA KUSHA」の素材を手に取る参加者

「GUSHA GUSHA」と「KUSHA KUSHA」の素材を手に取る参加者 まずは小さく丸めて、広げて、その素材の特徴を手で触って確かめます

まずは小さく丸めて、広げて、その素材の特徴を手で触って確かめます

完成した作品を並べて、発表し合う参加者

完成した作品を並べて、発表し合う参加者

2024年7月26日、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、トーク「身体とデザインエンジニアリング」を開催しました。本展参加作家の村松 充、宮前義之と、ダンサー・振付家の辻本知彦を迎え、角尾 舞がモデレーターとなり身体とデザインエンジニアリングを語り合いました。

左から、角尾、村松、宮前、辻本

左から、角尾、村松、宮前、辻本村松は、自身のダンスの経験から人の動きのデザインに関心を持っており、開催中の企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に展示している山中研究室の「アポストロフ」、稲見自在化身体プロジェクト「自在肢」等の開発をしています。さらに本展では村松は研究者とデザイナーの二役となり、立体作品とともに、デザインプロセスをシミュレーションによって生成するデザインシステム「場の彫刻」を展示しています。デザインとエンジニアという二つの分野を合わせた「デザインエンジニアリング」を、先駆者である山中と一緒にやってきていた村松にとって、同じように実践してきている宮前との対話には以前から興味がありました。

会場風景 村松 充(Takram)+Dr. Muramatsu「場の彫刻」撮影:木奥恵三

会場風景 村松 充(Takram)+Dr. Muramatsu「場の彫刻」撮影:木奥恵三宮前は、A-POC ABLE ISSEY MIYAKEでエンジニアリングチームを率い、新しいものづくりを行っています。A-POCとは、1970年代に三宅一生が唱えたコンセプト「一枚の布」の英語の頭文字から取られた言葉。1998年、コンピューターで設計し織られた布を切るだけで衣服ができる「A-POCプロジェクト」が始まり、学生だった宮前は衝撃を受けたと言います。2001年に三宅デザイン事務所に入社しA-POCに携わりながら、糸や原料、布の製法にも知識を増やし、2011年イッセイ ミヤケのデザイナーに就任してからは、毎シーズン新素材の開発を行ってきました。そしてさらに時間をかけた研究と開発を行う活動として、2021年から現ブランドを始動。本展では、全く新しいつくり方の衣服を展示しています。イノベーションは越境しないと生まれない。次を創造するためには、分業化した各技術の分野を理解し、そこに入っていく必要があると宮前は話します。当日、登壇の男性3人ともが着用していたA-POC ABLE ISSEY MIYAKEのパンツには、通常の服飾デザインのパターンメイキングだけでなく、テキスタイルの設計技術をメーカー以上に知り、糸と織り方の全プロセスを把握してプログラムし、工場のマネジメントやビジネスソリューションに至るまで、様々な知識と技術が込められていると語りました。

このA-POC ABLE ISSEY MIYAKEのパンツは、ダンサーが出したい身体のラインが出せると話す辻本は、ダンサーとしての多くの経験を積み、その後振付を通じて「人に託す」ことや、衣装がダンサーの動きを変えていくことを学んだと言います。宮前も、舞台衣装はいかに衣装がダンサーに制約を与え、間をつくるかが面白く、それには服の構造が大事だと話します。辻本はトークの場で体を動かすことと服を動かすことの違いを実演し、会場を沸かせました。舞台や映像の中の見え方を決めていく振付は、まるでデザイナーの仕事だと感じているという辻本。さらに、いかに一瞬で観る人の心をとらえるかのために、多くの案から絞っていくのはコピーライティングの仕事とも似ていると、角尾も加えます。

ダンスの技術であるアイソレーション(身体の一部分だけを単独で動かすこと)をロボットがすると、連動しないために活き活きと見えないと話す村松に、辻本はソロダンサーの特徴で補足します。バレエに比べて身体が柔らかくないソロダンサーは、硬いものを柔らかそうに動かすため、より不思議に見える。そのために関節を研究し、関節に沿っていかに身体を動かすかが重要になると言います。

高校生の時コンテンポラリーダンスに魅せられ、多くの舞台を観にいく中で衣装、衣服へ興味が繋がっていった宮前と、自身のダンスの経験も元に動きを研究する村松、実際に身体を動かして見せる辻本と、互いへの興味と尊敬に、話は尽きません。角尾からの質問により様々な一面が引き出された3人は、熱気に包まれた会場で、トーク終了後も来場者の質問に答えていました。

デザインを通じてさまざまなものごとについてともに考え、私たちの文化とその未来のビジョンを共有し発信していくイベントシリーズ、21_21 クロストーク。今回はその第7回として、2024年7月21日(日)に、東京ミッドタウン・デザインハブにて展覧会ディレクターズバトン「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」×「ゴミうんち展」を開催しました。

9月8日(日)まで開催する企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の展覧会ディレクター山中俊治と、9月27日(金)から始まる企画展「ゴミうんち展」の展覧会ディレクター佐藤 卓、竹村眞一が登壇し、モデレーターは両展覧会で企画協力を務める、デザインライターの角尾 舞が務めました。

左から、佐藤、竹村、山中

左から、佐藤、竹村、山中まずはじめに山中から「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の概要を紹介しました。

本展は科学者とデザイナーが出会うことで生まれる「未来のかけら」をテーマにしています。特に企業においては、研究者が開発した新しい技術や素材はデザイナーと共に商品化され、最終的に製品やサービスという形で私たちのもとに届きます。山中はいつも、そのように研究者とデザイナーが出会い、新しい技術や素材を前にして盛り上がった瞬間が最高におもしろいと考えてると話し、製品になる以前の、通常は公開されないそのような瞬間を発表する活動を、仲間たちと共に20年ほど前から始めていると話しました。

本展の開催のきっかけは、2022年に東京大学生産技術研究所にて、山中の退官前最後の展覧会として開催された「未来の原画」展に佐藤が訪れたことでした。トークでは佐藤が展示作品でもある「自在肢」を特別に体験する様子が動画で紹介されました。「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」はその企画をさらに広げ、デザイナー・クリエイターと科学者・技術者を新たに出会わせて制作された作品を加えたものです。

佐藤が「自在肢」を体験する様子を紹介。左から、山中、角尾

佐藤が「自在肢」を体験する様子を紹介。左から、山中、角尾佐藤は、本展を鑑賞した感想として、小さな頃に虫を探していたこと、枝一本でどう遊ぶかを触っているうちに発見すること。そんな、日頃忘れがちなことを思い出させてくれた気がすると述べました。

山中は、科学とは「おもしろい」「不思議」「なんでだろう」と感じる体験がベースになっていることに間違いないといいます。例えば川に葉っぱを流してみるように、なんの役に立つかはわからないけれど、おもしろがって何かをやってみること、やってみて「すごい!」と思う瞬間を体験することが基本にあるといい、自身も60年間ずっとそんなことをやってきている気がすると話しました。そして、学校では学生たちにも常に、何の役に立つかを考えるのを一回やめて、なんかワクワクする、なんか惹かれる、引っかかる、という気持ちを大事にして研究してみてほしいと伝えている。何の役に立つかは、やっているうちに見つかるもの。とりあえず役に立たないものをつくろうと伝えていると言います。

竹村が感想を続けます。竹村と21_21 DESIGN SIGHTとの関わりは、2007年に佐藤 卓ディレクションの企画展「water」にコンセプト・スーパーバイザーとして関わったことから始まります。「water」は、水をテーマにした企画展というより、水という視点で世界を捉え直すという企画だったと当時を振り返ります。その7年後には「コメ展」で、今度は展覧会ディレクターという立場で佐藤と共に展覧会を企画し、佐藤と竹村が率いる企画展は今回が3回目となります。

竹村は、山中が骨の美しさを愛でるのみならず、義手義足にしてもそうだが、自分の手でデザインをしているという点について触れました。生命の構造や機能に匹敵しうるものを目指してつくっているのだと思うと言い、人間はつくることでより深く理解する生き物だと思うと話しました。

科学やデザインの営みも、現在の技術が生命を模した機械までつくれるようになったからこそ、自然や生命のすごさを改めて思い知らされ、気付かされていると話しました。そして、つくることは、より深く理解すること。「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の展示作品は、全てその営みであるように感じると続けました。

話題は科学者とデザイナーにとっての「美」に移ります。山中は、つくってみて初めてわかることがすごく多いと話し、ありとあらゆる自然の美しさは、生命の生存機能に依存している。美とはそういうものだと思っている、と続けます。つまり、根本的には自然には機能美しか存在しない。私たちが美しいと思うものは、基本的には生命が生き残るためにつくってきた模様や形なのだと説明しました。

折り紙や螺旋、言語やDNAなども例に挙げながら、竹村は、複雑系科学がデザインにもたらしたことはある意味革命的であると続けます。山中は、科学者が美しいと思っている瞬間はなかなか簡単には伝わらない。本展ではそれをうまく伝えたいと考えたと説明しました。

続いて佐藤と竹村が「ゴミうんち展」の企画主旨について説明します。21_21 DESIGN SIGHTは日常における様々なものごとをテーマに展覧会を開催しています。まずテーマを見つけて、何ができるかを探っていくという実験的な場でもあります。今回佐藤がテーマとして扱いたいと考えたのが「ゴミ」でした。グラフィックデザイナーとして大量生産品のデザインに関わっていて、大量に資源を使い、それが大量にゴミ箱に捨てられることになることから、佐藤の頭の中には常に「ゴミ」の問題があり、どうすればいいかと考えていました。デザイナーもそうした視点を持たなければならないと考えて、2001年から「デザインの解剖」というプロジェクトを個人的にスタートさせました。まずは目の前にあるものがどうやってできているのかを、デザインの視点で徹底的に解剖し、知るところから始める。そして、どうできているかを知った後は、それがどこにいくのかを考える必要があります。

21_21 DESIGN SIGHTとして独自の視点で何かできないか、デザインの視点で、考えるきっかけをつくることができないだろうかと、佐藤は竹村に声をかけました。するとすぐさま竹村から「ゴミ」「うんち」「CO2」という三つのワードが出てきたのです。「CO2」の存在は随分前から社会的に問題となっていますが、ゴミとうんちがくっついた「ゴミうんち」というフレーズに、佐藤はビビビと衝撃を受けたと話します。そして話はどんどん広がり、非常におもしろいと感じたと話しました。佐藤は、山中と同じように竹村も非常に前向きに課題を捉え、それに対して具体的に人は何ができるかを前向きに語ってくれたと言います。

続けて竹村は、ゴミうんちの問題は自分にとっては「未開」そのものだと話しました。江戸時代にはゴミをアップサイクルして、100万都市を運営した実績があるのに、そこから相当後退している。窒素やリンをリサイクルしていたことも、数値をもって再評価されているにもかかわらず、人間の社会や文明は前進するばかりではないと説明します。現代は排泄物は水で流して忘れられるし、非常に便利だが、排泄物は長い「社会の腸管」を通って遠くに運んで処分しているだけで、希少な資源であるにも関わらずリサイクルできていない点で、未開の文明だと話しました。

自然が最初から完璧だったかというと、実はそうでもないことが、地球の歴史が紐解かれるにつれ明らかになってきています。廃棄物を再利用するような地球規模でのイノベーションはこれまで度々起こり繰り返されてきました。廃棄物問題をクリエイティブに解決してきた積み重ねの結果であるともいえます。忘却の対象にしてきたうんちは、腸内細菌層の宝庫として、「ブラウンジェム(茶色い宝石)」とも言われ、再評価されています。次の地球の循環OSを更新することが、私たち人類に今託されているミッションだと、竹村は説明します。そのメインテーマの一つが「ゴミうんち」であり、これからの5年、10年の最初の一歩になればいいと続けました。

山中は2007年の企画展「water」を振り返ります。「water」では、水について壮大な視点で語るところから、水滴のかわいさを語るところまでと、そのコントラストがすごかった。それが展覧会の幅を広げていることを、二人の話を聞きながら思い出したと話しました。牛丼一杯をつくるのに、2,000リットルもの水が使われているという展示がありましたが、その視点がとてもわかりやすいビジュアルで示されていました。「ゴミうんち展」もそのように、フィジカルでおもしろい部分と、ゴミうんちにまつわる壮大なストーリーが合わさった、ディテールから宇宙規模の話まで幅の広い展覧会になるだろうと期待している、と続けました。

例えば宇宙ごみや発酵の世界など、展覧会の準備をしていると勉強しなければならないことが山ほど立ちはだかっている、と佐藤は話します。諦めるのではなく立ち向かい、チームとともにどこまでできるのかを探っていて、おもしろくて仕方ない。ゴミうんちという視点で世の中を見てみると、今まで見えていなかったものが見えてくると言いいます。「『water』のときは世の中を水で見た。樹木は立ち上がる水だ、とは竹村さんの言葉だ。今は微生物で世の中を見ようとしている。そういった新たな視点を、展覧会に来てくれた人にもって帰ってもらって、日常生活の中で良い形で生かされて、発酵されると嬉しい」と話しました。

トークの最後には、「ゴミうんち展」のメイングラフィックのデザインに込められた意味や、コンセプトブックについても紹介もされました。話題は多岐に渡り、2時間ではとても語り尽くすことのできない、深いテーマに触れるトークとなりました。

2024年7月19日、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、トーク「稲見昌彦×遠藤麻衣子×山中俊治」を開催し、本展に参加する稲見昌彦、遠藤麻衣子と本展ディレクターの山中俊治が、それぞれの視点から研究や制作活動について語りました。

稲見が研究総括を務める研究者・学生スタッフら約100人による「稲見自在化身体プロジェクト」では、人間が物理/バーチャル空間でロボットや人工知能と「人機一体」となり、自己主体感を保ったまま自在に行動することを支援する「自在化身体技術」を研究開発、またそれらが認知、心理、神経機構にもたらす影響の解析も行いました。稲見と以前からよく話をしており、身体拡張に興味を持っていた山中は、このプロジェクトで人が装着して動くロボットを、研究室の共同研究として制作することになりました。こうして完成した、ダンサーが最大4本のロボットアーム「自在肢」をつけて踊る映像は、インターネット上で話題となりました。「重さ最大14kgの自在肢を装着したダンサーは、1時間動き続けられます。それは、振りの動きで身体と機械の協創関係が生まれるからです。身体の拡張がクリエイティビティの拡張に繋がり、その美しさによりリアリティが生まれたことに驚いた」と稲見は話します。

会場風景 山中研究室+稲見自在化身体プロジェクト「自在肢」撮影:木奥恵三

会場風景 山中研究室+稲見自在化身体プロジェクト「自在肢」撮影:木奥恵三©︎JST ERATO INAMI JIZAI BODY PROJECT

稲見自在化身体プロジェクト+遠藤麻衣子「短編映画『自在』」

稲見自在化身体プロジェクト+遠藤麻衣子「短編映画『自在』」©︎ 3 EYES FILMS, JST ERATO INAMI JIZAI BODY PROJECT

一方、プロジェクトの研究活動を文化的な領域に届けるアウトリーチを目的として、映画監督の遠藤がこのプロジェクトを取材し短編映画作品を撮ることになります。ドキュメンタリーとファンタジーが同居すると評されるこれまでの作品で、海外の映画祭などでも高い評価を受けている遠藤は、作品制作において、テクノロジーと映像の関係を意識してきたと言います。遠藤は、稲見の研究室など5つの研究室で実験を体験し、研究者たちとの対話を通じて、身体拡張の技術への興味と同時に、言葉では表し難い身体の感覚的なものをどう映像で感じさせるのかに取り組んだと振り返ります。科学の伝え方として、言葉での解説を超え、身体や心の共感や違和感を映し出して欲しいと考えていた稲見は、完成した映画『自在』を、個人の体験である「触感的」な映画という感想を持ったと言います。

遠藤の元には、映画を観た人たちから、「ディストピアに思えた」から「ワクワクした」まで、全く違う種類の感想が届いていると言います。遠藤にとっても、稲見の研究する「自在」は、相反する感覚や世界観を複雑に感じさせるもので、映画『自在』についてもそのボーダーは観る人が決められると考えています。映画に登場する装着ロボット「自在肢」と「三つ目のメガネ」をデザインした山中は、映画の主人公の自由さが不自由さにも見える面白さを挙げ、何かの不自由さをテクノロジーが解消しても、本当の自由にはならず次の開発が求められてきた歴史から、「自在」は常に未来に繋がると言います。稲見は、人が自身の成長を感じる喜びは人類史上おそらく不変のことであり、さらなる能力の向上をそれぞれが求めていくことにより多様性が生まれ、「自動」ではなく「自在」と名付けた研究の価値となっていくと今後の研究への期待を込めて語りました。

会場からは質問も多く寄せられ、山中のスケッチ実演など見どころの多いトークとなりました。

左から山中、稲見

左から山中、稲見* 企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」では、稲見自在化身体プロジェクトの実物の「自在肢」やダンスの映像と、映画『自在』より本展のための特別エディションをご覧いただけます

* 映画『自在』は、2024年8月16日までシアターイメージフォーラムで特別上映されています

https://www.jizai-film.com/

企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」がNHK World「DESIGN×STORIES」にて紹介されました。

以下のリンク先(外部サイト)からぜひご視聴ください。

(視聴期限:2027年3月31日まで)

NHK WORLD「DESIGN×STORIES」視聴リンク

◯「Science & Design: Evoking the Future」2024年7月18日(木)放送

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/2101030/

開催中の企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、2024年7月5日(金)にライブ「ニューロンと話してみよう」、7月7日(日)にトーク「荒牧さんと舘さんの制作検討会議」を開催しました。

ライブ「ニューロンと話してみよう」では、東京大学 DLX Design Labからマイルス・ペニントン教授、同じく東京大学から池内与志穂准教授とそれぞれの研究室のメンバーが参加し、講師を務めました。まず初めにペニントンから、DLX Design Labが東京大学生産技術研究所の研究室と行なっているいくつかのプロジェクトを紹介したあと、池内が自身の研究と展示作品「Talking with Neurons」について説明します。その後、参加者は一人ずつ、東京大学駒場キャンパスの池内与志穂研究室にある、培養された生きた神経細胞との、遠隔での「会話」を楽しみました。マイクに向かって話しかけると、音声が電気信号となって神経細胞に伝わり、その反応が音となって返ってきます。参加者は、語りかける内容によって毎回異なる神経細胞の反応を楽しみました。

左から、マイルス・ペニントン、池内与志穂

左から、マイルス・ペニントン、池内与志穂

参加者が、東京大学にある神経細胞(ニューロン)に話しかける様子

参加者が、東京大学にある神経細胞(ニューロン)に話しかける様子

トーク「荒牧さんと舘さんの制作検討会議」では、アーティストの荒牧 悠と研究者の舘 知宏が登壇しました。本展の展覧会ディレクター山中俊治の引き合わせにより、本展のために「座屈不安定性スタディ」という作品を制作した二人。まず初めに折り紙工学が専門の舘から「座屈」とは何か説明をしたあと、紙や缶やビニール、バネなどのさまざまな素材を手に取り、数学的な解説を加えながら、荒牧と素材特有の座屈現象を観察して楽しみました。目の前で繰り広げられる二人のやりとりはさながら作品制作の現場を垣間見るようで、新作誕生の瞬間を目撃するかのような貴重な機会となりました。

左から、舘 知宏、荒牧 悠

左から、舘 知宏、荒牧 悠

2024年6月29日(土)、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、本展参加作家の「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE+Nature Architects」によるワークショップ「熱を加えると布が収縮するスチームストレッチで、ミニチュアの服づくりを体験しよう」を開催しました。

「A-POC」とは、英語の A Piece Of Cloth =一枚の布から来る言葉。1998年に発表されたA-POCは、服づくりのプロセスを変革し、着る人が参加する新しいデザインのあり方を提案してきました。2021年より新ブランドA-POC ABLE ISSEY MIYAKEのエンジニアリングチームを率いる宮前義之は、異分野や異業種との新たな出会いにより活動をさらにダイナミックに発展させてきました。その一つとして、熱で伸縮する糸を複雑なパターンに織った布に、熱を加えると収縮する「スチームストレッチ」の技術を開発しました。

Nature Architectsはメタマテリアルを活用した最先端の設計技術で様々な製造業メーカーに対して、従来製品を超える機能を実現する設計図面を提供する東京大学発スタートアップです。創業メンバーである須藤 海は、折紙技術を用いたプロダクト設計支援ツール「Crane」をCTO谷道と共に開発しました。

そこで、出会った宮前と須藤はそれぞれの技術を融合し、一枚の布に熱を加えることで自動に折られて平面が立体になり、ほとんど縫製しない服づくりを実現、その成果を2023年に発表しました。本展では、その技術によるA-POC ABLE ISSEY MIYAKEのジャケットや、熱を加える前の布、映像を展示しています。

一枚の紙を山と谷に折って造形する折り紙に、つくる形の限界はないと語る須藤。

宮前は、本展で多くの方に披露できたことを良い機会に、これからも研究を続け、新しい服づくりにとどまらず、様々なジャンルで社会に貢献したいと語ります。

レクチャーの様子 左から宮前、須藤

レクチャーの様子 左から宮前、須藤

布の織られ方や折り紙の仕組みを楽しく伝える二人のレクチャーのあとは、いよいよ参加者が「スチームストレッチ」のミニチュアの服づくりに挑戦です。用意された色とりどりの布サンプルから、各々が2枚ずつ選び、A-POC ABLE ISSEY MIYAKEエンジニアリングチームの指導のもと、アイロンで熱を加えていきます。すると各布に織られた模様に沿って収縮し、布ごとに違う複雑な折り目の山と谷がプリーツをつくります。

次に、そのすでに立体感を持った2枚の布を、クリップを使って小さなマネキンに着せながら服にしていきます。宮前やエンジニアリングチームのアドバイスも受けながら、完成した服をスタイリングし、撮影した写真は参加者が記念に持ち帰りました。

午前の小中学生のみ、午後の高校生以上が対象の回それぞれ、各年代で楽しみながら「一枚の布」とテクノロジーを使ったものづくりの楽しさを体験する日となりました。

2024年6月22日(土)、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、「ディープ・サイエンス・トーク」を開催しました。本展ディレクターの山中俊治、参加作家の池内与志穂、郡司芽久、舘 知宏を迎え、科学の視点を通じてさまざまな可能性を探りました。

左から、池内、山中

左から、池内、山中

左から、舘、郡司

左から、舘、郡司

池内は、ヒトiPS細胞などの脳の細胞を真似た組織(脳オルガノイド)をつくる研究に日々取り組んでいます。体外で脳のような神経組織をつくり、今後はさらに機能させていくことを目指していると話し、科学の明るい未来を語りました。郡司は自身の研究の話から発展し、日本における動物園と大学、博物館の繋がりについて説明します。日本では、海外と比べて献体ネットワークが密に発達していると言い、その要因として日本では動物園の数が多く、国土が狭いため、大学や博物館の距離が物理的に近いからだと述べました。また舘は、大学時代に建築を学びながら趣味の折り紙と関連付けて研究を行っていたことを紹介し、複雑な多面体形状を一枚の紙から折るための展開図を生成できるソフトウェア「オリガマイザ」をつくり、折っていて気づいたら10時間も経っていた、などという驚きのエピソードを明かしました。

同じ研究者でありながら、異なる分野の研究を行う4名は、お互いの研究内容に興味を持ち、それぞれの立場から質問を投げかけ合い、研究の詳細を紹介しました。科学の視点で語られるディープなトークは途切れることがありません。研究に対する熱度や専門用語が飛び交う内容に、参加者が圧倒される場面も多々みられましたが、普段は知ることができない研究者たちの貴重なエピソードや熱い想いにじっくりと聞き入っていました。

左から、舘、郡司、池内、山中

左から、舘、郡司、池内、山中

トークの最後には質疑応答の時間も設けられ、研究や科学とデザインについて参加者とディープな対話が行われました。途中何度も笑いを交え、終始和やかな雰囲気に包まれたトークとなりました。

2024年5月31日(金)、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に関連して、参加作家、ELEMENT GALLERYによるトーク「架空のギャラリーの歩き方」を開催しました。

ELEMENT GALLERYとは、リアルとフィクションを横断するオンライン上にある架空のギャラリーです。企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の会期中、同時開催という形で、関連展示を行っています。

ELEMENT GALLERYのウェブサイト https://elementgallery.net/ja/home

ELEMENT GALLERYのウェブサイト https://elementgallery.net/ja/home

その構想は、2020年4月から始まりました。オンラインでしかものごとを発表できなかったパンデミック期間中、世界でオンラインギャラリーもいくつか誕生しました。それらを見ながら、ギャラリーというからには空間性の体験が大切なのではないか、と感じた角尾 舞(ELEMENT GALLERY主催者)から大野友資(ELEMENT GALLEY建築設計)に話をもちかけたことがきっかけだったと言います。展示空間は架空ですが、展示物は本物を扱う、ということをコンセプトにしています。会場となっているのは、旧築地市場をモチーフに、架空世界でリノベーションした場所。2023年1月に開催した第一回企画展に続き、今回は第二回目の展覧会開催という位置付けです。

左から、角尾、大野、柴田

左から、角尾、大野、柴田まず初めに大野から、ELEMENT GALLERYの空間設計について説明をしました。会場の中をウォークスルーするのではなく、断片的な映像をつないで、脳の中で補完しながら空間を体験していくこと。さらに、もう存在しないものを増改築していくことを考えたと言います。築地市場はかつて搬入のための列車が通っていた名残で、線路に沿う形で建屋がR状になっていました。機能から生まれたそのような形を生かし、同心円状にギャラリーが無限に拡張していくというストーリーをつくり、空間化しています。

角尾と大野が共に好きだというアルゼンチンの小説家、ホルヘ・ルイス・ボルヘスの書く物語は、リアルとフィクションが行き来するような世界で映像化ができないと言います。ボルヘスの小説を例に挙げながら、架空の建築の空間性をどうやって表現できるのかについて、哲学者なども交えながら話し合いを重ねていきました。

左から、角尾、大野、柴田、杉原、香田

左から、角尾、大野、柴田、杉原、香田

続いて、本展示のために完全CGの映像作品を制作した柴田大平が、展示している映像について説明します。映像の中では、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に展示されているロボットたちが自由に空間の中を動き回っています。柴田は、有機物のない世界でロボットが生活しているという想定だが、そこには風が吹いたり太陽が動いていたりと、環境そのものはちゃんとリアルにすることを考えたと話します。差し色としてロボットに赤を加えたのも柴田のアイデア。水玉模様を加えたのは、完全な銀色にしてしまうと回転していることがわからないからだと説明しました。

驚くべきことに、映像制作にあたって柴田は、ロボットの実物を手に取ることなく、設計者から渡されたデータと参考動画だけを見て、その動きを本物の通りに再現したと言います。これには依頼をした角尾も非常に驚いたそう。元々メカニズムが大好きだった柴田は、データからその構造を紐解いて映像に落としこんだのです。

柴田は映像を制作しながら「どうしてこんな構造がデザインできるのか」と驚き、それが映像の中で動いた時には感動したとのこと。一方、展示作品の一つ「Ready to Crawl」をデザインした杉原 寛も、完成した柴田の映像を見てその再現性に驚いたと繰り返しました。自身がデザインしたロボットたちの本当の姿は、実は柴田が制作した架空の世界にあったのではないかとすら感じたと話しました。

杉原は、こういうふうに動いたらおもしろい、という理想の動きが頭にまず浮かび、それを形にしていきますが、現実のものにする段階でいろいろな制約によって動きは制限されます。柴田の映像の中にあるロボットたちは、杉原の頭の中に最初に浮かんだ動きを見事に再現しているというのです。さらにはそれらはリアルと同じプロセスや機構をもって制作されているため、架空の世界にも関わらず、嘘がないという点でも杉原を感動させました。

角尾が千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター(fuRo)に確認したところ、ELEMENT GALLERYで展示されているfuRoのロボット「Halluc IIχ」に関しても、すべてロボットが実際にできる動きで再現されていました。

杉原は自身のデザインしたロボットの構造についても説明を加えました。杉原のデザインは、3Dプリンターから出てきたら組み立て不要で、モーターを入れればそのまま歩くことができるようなロボットをつくりたい、というところから始まりました。3Dプリンターは加工の精度があまり高くないため、少ない部品で動かせる構造が必要です。まずは「歩けること」を目標に、3Dプリンターでしかつくれない一体整形のデザインを考えたと話しました。

続いてサウンドデザインを担当した作曲家の香田悠真が、映像の音について説明します。音の制作にあたってまず香田は、ロボットは不器用で不完全で、かわいくなければならないだろうと考えていました。そこで、モーター音や動作音に加えて、スターウォーズに出てくるR2-D2のような音を加え、かわいさを表現したと話しました。動作音は香田の想像によるもので、羽虫の足音やペンの音などからとっていますが、杉原によるとリアルに近いとのこと。大野は、架空とリアルを混ぜる上で実は音の存在が重要であると続けました。

柴田は、映像でロボットが失敗するシーンを意識的に盛り込んでいると言います。壁にぶつかってそれ以上進めないとか、転ぶ、落ちる、など、完璧と見せかけて失敗する、そういう瞬間に生物感を感じると説明しました。リアルの展覧会場ではロボットたちは動かず、かっこいい姿を見せていますが、杉原は、逆に失敗しているところにリアリティを感じると話しました。

角尾はELEMENT GALLERYの今後について、無限に繋がり、増やせる空間の特性を活かして、増え続ける常設展示を行いたいと話し、架空のギャラリーの可能性について期待の膨らむトークとなりました。ぜひ本展と合わせて、ELEMENT GALLERYの展示をお楽しみください。

2024年4月12日(金)、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」のオープニングトーク「未来のかけら」を開催しました。本展ディレクターの山中俊治、グラフィックデザインを担当した岡本 健、会場構成を担った萬代基介を迎え、企画協力として携りテキストも執筆した角尾 舞がモデレーターとなり、本展の制作の裏側とそれぞれの思いを語りました。

オープニングトークの様子

オープニングトークの様子

まず最初に、山中より本展の開催に至った経緯が紹介されます。プロダクトデザイナーとして、様々な企業の商品開発に携わる中で最先端の技術に触れてきた山中は、まだ実現するかはわからない段階ではあるが面白いものや、発見した形や動きなどを、プロトタイプ(試作品)としてつくってデザイナー自身が発表していくという活動を始めました。デザイナーの傍ら、大学教員になった山中は大学内で研究や発表の場を持ち、その活動を続けていきました。そして2022年11月から12月にかけて学内で開催した展覧会に、21_21 DESIGN SIGHTディレクターで館長の佐藤 卓が訪れた際、これをより多くの人に見せるために21_21 DESIGN SIGHT企画展に発展させて欲しいと佐藤から言われたことが本展開催のきっかけとなりました。

山中研究室最終展示「未来の原画」展(2022年11月17日〜12月4日、会場:東京大学生産技術研究所S棟、主催:東京大学山中研究室)に、岡本はグラフィックデザインで、角尾はテキスト/企画協力で参加した。岡本と萬代は、山中研究室の企画が、山中俊治『Prototyping in Tokyo』展としてサンパウロ(ブラジル、2018年)、ロサンゼルス(アメリカ、2018年)、ロンドン(イギリス、2019年)のJAPAN HOUSEへ、さらにナショナル・デザイン・センター(シンガポール、2020年)へ巡回をした際に参加した。

写真左から角尾、山中

写真左から角尾、山中

続いて角尾の進行により、展覧会制作の裏側が時系列に紹介されました。

21_21 DESIGN SIGHTでの開催が決まり、2023年3月下旬のキックオフミーティングから企画が動き出します。企画チームには、これまでの山中の展覧会で実績のあるメンバーが集まりました。21_21 DESIGN SIGHTで開催するにあたっては、これまでの研究成果に加えて新しいものを展示に入れるべく、「一緒に何か面白いものをつくりませんか?」と、研究者とクリエイターの組合せの「お見合い」をしたり、すでにコラボレーションしている組合せに声をかけていきました。参加作家は網羅的にリストアップしたわけではなく、山中が「自分が面白いと思ったのが、すごいもの」と信じるようにして、自身の関心を元に声をかけたと言います。

タイトルは当初「デザインの芽」でしたが、21_21 DESIGN SIGHTディレクターズとも議論する中で「未来のかけら」になりました。本展では、その通りには実用化されないかもしれない最新のプロトタイプが数多く並ぶので、来場者には未来予想ではなく「未来ってそういうところにあるのかもね?」と未来のかけらを感じて欲しいと山中は言います。

展覧会ポスター

展覧会ポスター

2023年夏には、秋のプレスリリースに向けてメインビジュアルの制作を進めました。学内の展示は研究発表の要素が強く、目的がはっきりしている来場者が多かったが、21_21 DESIGN SIGHTには様々な属性の人が来場するため、もう少し目を引くようにスピード感やヴィヴィッドさを出す必要があると考えたという岡本。回転寿司のように動くビジュアルを想定し、山中から「面白い!」と賛同を得ました。また多くの展示作品の最終形がどのようなものになるか分からない中、「触れる展示」は当初から予定されていたため、触感を想起させたり「なんだろう?」と思わせるために、展示で使われる3Dプリンターで出力されたモデルの中でトゲトゲしたものを選び、メインビジュアルに使用しました。

背景の緑色はこれまでの21_21 DESIGN SIGHTのビジュアルであまり使われていないことと、白い出力モデルがより引き立つ背景色として、蛍光に近いこの緑を選びました。メインビジュアルは、3Dプリンターモデルをこの緑の背景に置いて撮影した写真を使っています。動くメインビジュアルを前提に各モデルを撮影したので、動画でうまく繋がるように光の当て方なども細かく調整を行ったと岡本が語りました。

「科学」と「デザイン」がひとつに合わさっていることを表すように、「禾」と「デ」をひとつの漢字のようにした、岡本考案のハンコ風のデザインも加わります。

そして半年間ほど議論を重ねてメインビジュアルが決まり、11月に発表されました。

会場風景(ロビー)より、nomena+郡司芽久「関節する」

会場風景(ロビー)より、nomena+郡司芽久「関節する」撮影:木奥恵三

2023年9月頃から具体的に始まった会場構成の計画で、展示順に明確なストーリーはなく、来場者の好奇心のままに見てもらうことになりました。そして展覧会の会場デザインは、あくまでも作品の背景であり、鑑賞の邪魔をしないようにつくるものと話す萬代。そこに、こっそりと独自のものを仕込んでいきます。21_21 DESIGN SIGHTは安藤忠雄による建築なので、空間内の光と影の美しさを生かしたいと考え、展示台の天板の色をシルバーにすることで光を、展示台の側面のセメント板が影を表すようにしました。

メイン展示室であるギャラリー2の展示台の、波打ち、宙に浮いて見える天板は、これまでのJAPAN HOUSEでの世界巡回では白色で作成した実績があります。波打つ天板は、モノが自重でたわむ形を再現することで、地球の中心に向かう重力を表現してます。萬代は構造設計と模型による「たわみ」のスタディや、全て異なる脚の接着面の計算、平面図作成など、この天板を実現するための多大なプロセスを説明しました。当初、波打つ天板について「そんなリスクを冒さなくても」と思った山中でしたが、萬代の「でも面白いでしょう」という考えに納得したと言います。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)撮影:木奥恵三

2023年10月頃、会場内のテキストとグラフィックの制作が始まりました。テキストを担当した角尾は、本展の会場テキストには、作品ごとに「作品解説」と「研究者紹介」があることを紹介。特にその研究者の普段の研究内容を知らせることは重要であり、どの年代の来場者にもわかりやすいことを目指したと言います。それは各研究者の興味の本質を理解しないと書けないので、とても大変な作業だと山中は指摘します。

メインビジュアルと同様、会場グラフィックも岡本により計画されました。本展の構成上、まず来場者に伝える情報として、各作家名(研究者とクリエイター)を壁面を使って大きく表示するデザインにしました。次に「作品タイトル」「作品解説」があり、そして緑色の四角の中に「研究者紹介」が書かれています。さらに深く知りたい来場者向けに、関連する専門的な研究内容を、各研究者が岡本がつくったA4サイズのフォーマットに記入して、壁面に追加していけるようにしました。各研究者のディープな研究を、展示ではさらっと伝えたいが、より知りたい人には深く伝えたいという山中の思いがありました。クリスマスに集まり、展覧会が本当に面白いものになるかどうかを議論した企画チームは、このA4を追加していく仕組みの提案を岡本から聞き、不安が解消されたと言います。

またグラフィックの色について、メインビジュアルでは目を引くためもあり緑を使ったが、会場グラフィックでは緑を使うことで内容が軽く見えないかどうかを最後まで検証したと語る岡本。最終的に、メインビジュアルと色は揃え、書体を変えることで会場ではより学術的に見えるようにしました。

2024年2月頃、開幕まで2ヶ月を切り、ブラッシュアップに入ります。

展示の最初のロビーの作品、nomena+郡司芽久「関節する」の一部が触れる作品になることが最終段階で決まりました。触れる展示物を展示の最後に置くことを初めから決めていた山中でしたが、結果的に最初と最後が触れる展示になりました。

会場グラフィックでは、メインビジュアルに使われているハンコ風のデザインを、参加作家の各組に対してつくることにしました。研究者とクリエイターが組んだ証として、各作家の頭文字から組み合わせた図柄です。

そして会場デザインの最終盤まで決まっていなかった、波打つ天板の素材を決めます。シルバー色の素材として、ステンレスか亜鉛メッキ銅板が最後まで検討され、前の展覧会の休館日などを使い会場での検証を重ねた結果、厚さ3.2 mmの亜鉛メッキ銅板に決定しました。

岡本も萬代も、サンプルや模型で見ているものを実際の会場に置いた時など、スケールが変わるとモノの見え方が変わると言います。いずれも作品の背景と考えているので、鑑賞時にストレスにならないようにするため、現場での検証が重要だと二人は語りました。この「背景であること」についての具体的なスタンスを角尾から聞かれると、萬代は「自分にしかできないことを必ず展示デザインに入れようとしているが、自分は建築も生活の背景と考えており、むしろ常に背景について考えている。『新しい背景』をつくる思い」と答えます。岡本は、「メインビジュアルやポスターは広報物として記憶に残るものにするが、会場グラフィックは背景と考えている。またグラフィックを通して自分を打ち出すことは目指していないので、山中から『表現ではなくプロセスの作家性がある』と言われて救われた。プロセスにはこだわりがあるので、そこから滲み出ているものがあるのであれば嬉しい」と話しました。

会場風景(ギャラリー2)より、山中研究室+臼井二美男・鉄道弘済会義肢装具サポートセンター・今仙技術研究所「美しい義足プロジェクト」、山中研究室+吉川雅博・河島則天・ダイヤ工業「Finch」、山中研究室+新野俊樹・臼井二美男「Rami:AM製陸上競技用義足」

会場風景(ギャラリー2)より、山中研究室+臼井二美男・鉄道弘済会義肢装具サポートセンター・今仙技術研究所「美しい義足プロジェクト」、山中研究室+吉川雅博・河島則天・ダイヤ工業「Finch」、山中研究室+新野俊樹・臼井二美男「Rami:AM製陸上競技用義足」

撮影:木奥恵三

いよいよ開幕直前の施工期間中、萬代は21_21 DESIGN SIGHTに滞在し、安藤建築を長く眺めているうちに、いろいろなことが気になり出したと言います。館内のコンクリートの壁に並ぶPコン穴(注:コンクリート打設時の型枠を固定するための部品の一つ、Pコンを取り除いたあとの穴)が全ての壁に非常にきれいに等間隔・高さに並んでいることに気づいた萬代。これは隣同士の型枠と固定位置、打設後にできる階段の段とPコン穴の関係などを、コンクリート打設時に全て計算しているからできることです。改めて安藤の凄さを実感したと語ります。建築家が各土地に合わせた建築を設計するように、展覧会の会場構成も館の建築家への挑戦と考える萬代ならではのエピソードでした。

写真左から岡本、萬代

写真左から岡本、萬代

トークの聴講者から、子どもたちへの本展の勧め方を聞かれた山中は、「面白くてきれいなものがたくさんあるので、触りに来てください」と答えます。本展には、一緒に教育を受けることがない科学とデザインを合わせ、「どれかを選ばなくてもいい、一緒にした方が面白いよ」というメッセージを込めているのです。

また聴講していた佐藤 卓から、本展のプロトタイプにあるような「役には立たないけれど面白い」もの自体が商品としての魅力を持つ可能性について聞かれた山中は、日頃学生たちには「何の役に立つか考えるのはやめよう」と話していると言います。面白ければ何かになるかもしれない。また「役に立つ」予想は大概当らず、違う使われ方をしていったりするのです。だから本展は「未来の予想」ではなく、「未来のかけら」。今は、インターネット上で「こんなものができた」と発信でき、それがバズったり、その発信を仕事にする人もいる。近代産業とは全く違う、そういった流れにある本展だと自覚して企画したと、山中は答えました。

展覧会が、グラフィックや空間にこのようなこだわりを持ってつくられていることを本トークで初めて知ったという聴講者からは、これは山中の通常の仕事の考えから来ているのかと聞かれました。プロダクトも単体の作品ではなく、パッケージ、商品の使われ方や使用体験をデザインするという意識があると話す山中。展覧会の見せ方とは、思想そのものであり、どんなメッセージを伝えたいのかが現れるもの。空間が重要なのでこのチームで展覧会制作を続けている中で、徹底的な機能の追求により、その美しさが出ているのではないかと語りました。

最後に山中から、本展開幕時に21_21 DESIGN SIGHTの担当者から「こんなに順調に進んだ展覧会は珍しい」と言われて心強く感じた、というエピソードが披露され、「『展覧会技術者』として、マチュアになれた実感を持てた」と締めくくりました。

会場風景(ロビー)より、山中研究室+新野俊樹「触れるプロトタイプ」

会場風景(ロビー)より、山中研究室+新野俊樹「触れるプロトタイプ」撮影:木奥恵三

2024年3月29日、いよいよ企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」が開幕します。

未来の世界をはっきりと想像するのは、まだ難しいかもしれません。しかしだからこそクリエイターたちは、さまざまな可能性に思いをはせ、その姿をプロトタイプを通じて確かめます。本展では、デザインエンジニアの山中俊治が大学の研究室でさまざまな人々と協働し制作してきたプロトタイプやロボット、スケッチの紹介とともに、7組のデザイナー・クリエイターと科学者・技術者のコラボレーションによる作品を「未来のかけら」として展示します。

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター (fuRo)+山中俊治「Wonder Robot Projection」

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター (fuRo)+山中俊治「Robotic World」

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター (fuRo)+山中俊治「ON THE FLY」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)村松 充(Takram)+Dr. Muramatsu「場の彫刻」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)A-POC ABLE ISSEY MIYAKE+Nature Architects「TYPE-V Nature Architects project」

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)山中研究室+稲見自在化身体プロジェクト「自在肢」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)nomena+郡司芽久「関節する」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)荒牧 悠+舘 知宏「座屈不安定性スタディ」

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)山中研究室+新野俊樹「触れるプロトタイプ」

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

デザインを通じてさまざまなものごとについてともに考え、私たちの文化とその未来のビジョンを共有し発信していくイベントシリーズ、21_21 クロストーク。今回はその第6回として、2024年3月4日(月)に、東京ミッドタウン・デザインハブにて展覧会ディレクターズバトン「もじ イメージ Graphic 展」×「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」を開催しました。

3月10日(日)まで開催した企画展「もじ イメージ Graphic 展」の展覧会ディレクター室賀清徳、後藤哲也、加藤賢策と、3月29日(金)から始まる企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の展覧会ディレクター山中俊治が登壇し、モデレーターは企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」のテキスト/企画協力を務める、デザインライターの角尾 舞が務めました。

企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」のメインビジュアルを見ながら話す登壇者(左から)角尾 舞、山中俊治、室賀清徳、加藤賢策、後藤哲也

企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」のメインビジュアルを見ながら話す登壇者(左から)角尾 舞、山中俊治、室賀清徳、加藤賢策、後藤哲也まずはじめに室賀から「もじ イメージ Graphic 展」の概要を説明しました。企画展「もじ イメージ Graphic 展」は、現代のグラフィックデザインを、日本語の文字を起点に考える展覧会です。日本語の成り立ちを紹介する展示や戦後のグラフィックデザインの代表作の紹介、そしてパソコン上で出版物や印刷物のデータ制作を行うDTP環境が主流となった1990年代以降のデザインの展開を13のテーマに分けて展示しました。

さらに本展は縦横二つの軸を基に展開したと室賀は説明します。一つは、世界における現代の日本のグラフィックデザインの位置付けを見るという水平軸。もう一つは、これまでの日本の伝統と、現代の日本のグラフィックデザインをつなげるための視点として用いた「文字」という垂直の軸です。

1984年にマッキントッシュが入ってきて、日本のDTP環境は1990年代に形を取り始めますが、そこには、それまでの日本のデザイン環境との間に飛び散った火花のようなものがありました。室賀の中には、その頃にデザイナーたちが考えたことや試行錯誤したことが、情報としてあまり残っていないという感覚があったことから、本展では90年代を入り口としています。同じ符号を交換してコミュニケーションをとるというタイポグラフィのシステムが全体を覆う中で、それに収まらないマルチモーダル性(複数の形式や手段を組み合わせていること)が、日本語の視覚デザインの中でどう生まれてきたかという視点で展覧会を組み立てていきました。

日本で生まれた絵文字が世界に広がったことや、本来表計算のためのシステムであるエクセルを使って、文書を作成することなども、日本独自のあり方だといい、日本ではそのような特徴がいろいろと観察されるといいます。室賀は、本展のポスターやチラシも全てエクセルで制作しようという話があったことを、笑いを交えて紹介しました。

企画展「もじ イメージ Graphic 展」ギャラリー2展示風景より、いらすとや(手前)、寄藤文平(左奥)。(撮影:木奥恵三)

企画展「もじ イメージ Graphic 展」ギャラリー2展示風景より、いらすとや(手前)、寄藤文平(左奥)。(撮影:木奥恵三)山中は、いらすとやや、寄藤文平の作品展示など、イラストを文字として捉える感覚が新鮮だったと話しました。室賀によると、この10〜15年は駅などの公共空間に絵と文字が交差したものが氾濫した時代で、本展ではそうした状況が生まれた背景についても考えたかったといいます。また、自身も漫画家を目指した時期があるという山中は、祖父江 慎の装丁に当時とても感動したことを話しました。さらに、DTPが未来を開きそうだという感覚や、すごくワクワクする未来を見せてくれる感じが強烈にあったと、その時のインパクトや感動を伝えました。

続いて山中が「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」について展覧会のコンセプトや展示作品を一つひとつ紹介しました。本展は、デザインエンジニアである山中が大学の研究室でさまざまな人々と協働し制作してきたプロトタイプやロボット、その原点である山中のスケッチの紹介とともに、7組のデザイナー・クリエイターと科学者・技術者のコラボレーションによる作品を紹介する展覧会です。

山中は、2013年に東京大学の生産技術研究所に教授として着任した際「ここは宝の山だ」と感じたといいます。そこには形にしてほしいと思っている技術がゴロゴロ転がっていて、そこから数多くのプロトタイプを制作してきました。本展は、2022年に東京大学の山中研究室が最後の展覧会として大学のキャンパスで開催した「未来の原画展」がきっかけとなっています。特別教授という称号を与えられ任期が伸びたことで、実際には最後の展示にはなりませんでしたが、21_21 DESIGN SIGHT館長の佐藤 卓が、もっと多くの人に見てもらわないともったいない、と伝えたことがきっかけで「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の企画がスタートしました。

プロトタイプの展示が展覧会の一つの骨格になっていますが、室賀からは、80年代と現代のプロトタイプでどのような変遷が見られるかという質問が投げかけられました。元々は製品の一歩手前のもの、あるいは未来の製品のための試作をプロトタイプと呼んでいて、それらの多くは大企業でなければつくれませんでした。結果として、魅力的であっても発表されないまま、人の目に触れないまま埋もれてしまうものがあり、それが自然なことで宿命でもありました。山中によると、二つの理由から、個人でもプロトタイプをつくれるようになったといいます。一つは、2000年頃から電子デバイスが小ロットでアマチュアの元に届くようになったこと。二つ目として、世界的なイベントや、ネット上でなど、プロトタイプを発表する場が増えたことです。

そのような経緯もあっていまではプロトタイプ自体がおもしろいもの、刺激的なものとして価値を持つようになりました。またクラウドファンディングの存在で、個人が制作したプロトタイプを量産するなどのことが、経済的にも可能になりました。それが山中らの活動の原点となっていると説明しました。山中によるとその在り方は、DTPによってグラフィックデザインの環境がガラッと変わってきたことと似ている部分もあるといいます。

後藤からは、デザイナーは短期的な問いの解決に取り組んでいくことが求められるのに対し、研究者や科学者はもっと長期的なスパンで課題に取り組むことが多いと思うが、その両者を掛け合わせたプロジェクトはどのようにしたらうまくいくのか、という質問が投げかけられました。

山中は、研究者や科学者は、本当は、研究の途中段階も世の中に伝えたいと感じていると話しました。それによって新しい研究テーマを発見することもある。デザイナーと研究者が交わるメリットはそういうところにもあると答えました。

本展では、最先端の科学がやろうとしている「凄まじさ」や「恐怖」も伝えたいと続けます。昨今の環境問題やエネルギー問題にしても、歴史的に見れば科学に対して批判的にならざるを得ませんが、過去のよくなかった面だけを見るのではなく、これからの科学がなにをするかを一緒に考えられれば一番いいと思っているし、それがプロトタイピングの役割だと考えていると話しました。

山中研究室+稲見自在化身体プロジェクト「自在肢」の写真を見ながら話す登壇者。

山中研究室+稲見自在化身体プロジェクト「自在肢」の写真を見ながら話す登壇者。室賀は山中に、「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」の展示作品は、人とテクノロジーをつなぐものだと思うと話し、そこには人そのものをどう捉えるか、さまざまな現代なりの「人間感」があるのではと投げかけました。

山中は、結果的に「身体性」が大きなテーマになっているといい、その背景には、人間が今後どうなるのかという強烈な問題意識があるからだろうと話します。例えば「自在肢」の開発にあたっては、両手が塞がったときに「3本目の手が欲しい」と思う欲求に応えるのは実はとても高度な技術が必要で難しい。しかし「ダンスをするくらいならできるかもしれない」という研究者の言葉がきっかけで、踊るための手をつくったと話します。「自在肢」を背負ったダンサーが踊った映像は、あちこちで話題になりました。いまは腕一本一本に対して操作者がいて、5人掛かりでダンスしている状態ですが、未来はAIがそれを担うといいます。果たしてそれを自分の体の一部だと思えるかどうかは疑問ですが、こういう経験が、新しい身体性を考えるきっかけになっていきます。今回展示される作品の中に、そのような「ネタ」がたくさんあると話します。

文字と日本語のグラフィックデザイン、科学、という異なる分野の展覧会をディレクションするそれぞれの立場からの質問は途切れることがなく、途中笑いも交えながらの本トークは、今まさに開幕に向けての準備が佳境を迎えている企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」に対して、期待の高まる時間となりました。