contents

オープニングトーク「未来のかけら」を開催

2024年4月12日(金)、企画展「未来のかけら: 科学とデザインの実験室」のオープニングトーク「未来のかけら」を開催しました。本展ディレクターの山中俊治、グラフィックデザインを担当した岡本 健、会場構成を担った萬代基介を迎え、企画協力として携りテキストも執筆した角尾 舞がモデレーターとなり、本展の制作の裏側とそれぞれの思いを語りました。

オープニングトークの様子

オープニングトークの様子

まず最初に、山中より本展の開催に至った経緯が紹介されます。プロダクトデザイナーとして、様々な企業の商品開発に携わる中で最先端の技術に触れてきた山中は、まだ実現するかはわからない段階ではあるが面白いものや、発見した形や動きなどを、プロトタイプ(試作品)としてつくってデザイナー自身が発表していくという活動を始めました。デザイナーの傍ら、大学教員になった山中は大学内で研究や発表の場を持ち、その活動を続けていきました。そして2022年11月から12月にかけて学内で開催した展覧会に、21_21 DESIGN SIGHTディレクターで館長の佐藤 卓が訪れた際、これをより多くの人に見せるために21_21 DESIGN SIGHT企画展に発展させて欲しいと佐藤から言われたことが本展開催のきっかけとなりました。

山中研究室最終展示「未来の原画」展(2022年11月17日〜12月4日、会場:東京大学生産技術研究所S棟、主催:東京大学山中研究室)に、岡本はグラフィックデザインで、角尾はテキスト/企画協力で参加した。岡本と萬代は、山中研究室の企画が、山中俊治『Prototyping in Tokyo』展としてサンパウロ(ブラジル、2018年)、ロサンゼルス(アメリカ、2018年)、ロンドン(イギリス、2019年)のJAPAN HOUSEへ、さらにナショナル・デザイン・センター(シンガポール、2020年)へ巡回をした際に参加した。

写真左から角尾、山中

写真左から角尾、山中

続いて角尾の進行により、展覧会制作の裏側が時系列に紹介されました。

21_21 DESIGN SIGHTでの開催が決まり、2023年3月下旬のキックオフミーティングから企画が動き出します。企画チームには、これまでの山中の展覧会で実績のあるメンバーが集まりました。21_21 DESIGN SIGHTで開催するにあたっては、これまでの研究成果に加えて新しいものを展示に入れるべく、「一緒に何か面白いものをつくりませんか?」と、研究者とクリエイターの組合せの「お見合い」をしたり、すでにコラボレーションしている組合せに声をかけていきました。参加作家は網羅的にリストアップしたわけではなく、山中が「自分が面白いと思ったのが、すごいもの」と信じるようにして、自身の関心を元に声をかけたと言います。

タイトルは当初「デザインの芽」でしたが、21_21 DESIGN SIGHTディレクターズとも議論する中で「未来のかけら」になりました。本展では、その通りには実用化されないかもしれない最新のプロトタイプが数多く並ぶので、来場者には未来予想ではなく「未来ってそういうところにあるのかもね?」と未来のかけらを感じて欲しいと山中は言います。

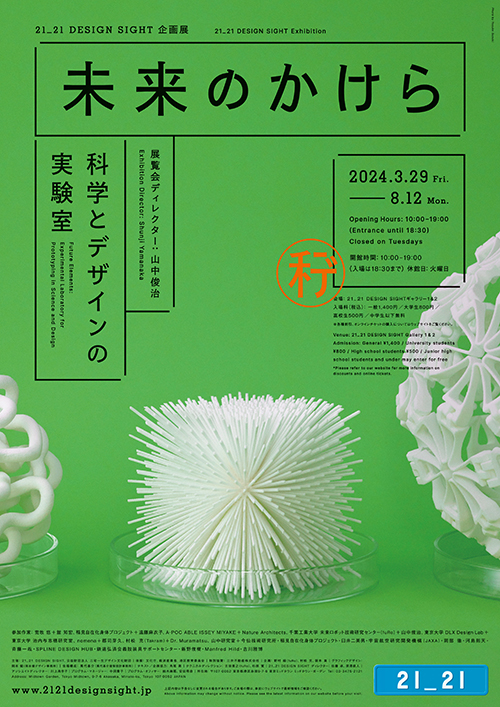

展覧会ポスター

展覧会ポスター

2023年夏には、秋のプレスリリースに向けてメインビジュアルの制作を進めました。学内の展示は研究発表の要素が強く、目的がはっきりしている来場者が多かったが、21_21 DESIGN SIGHTには様々な属性の人が来場するため、もう少し目を引くようにスピード感やヴィヴィッドさを出す必要があると考えたという岡本。回転寿司のように動くビジュアルを想定し、山中から「面白い!」と賛同を得ました。また多くの展示作品の最終形がどのようなものになるか分からない中、「触れる展示」は当初から予定されていたため、触感を想起させたり「なんだろう?」と思わせるために、展示で使われる3Dプリンターで出力されたモデルの中でトゲトゲしたものを選び、メインビジュアルに使用しました。

背景の緑色はこれまでの21_21 DESIGN SIGHTのビジュアルであまり使われていないことと、白い出力モデルがより引き立つ背景色として、蛍光に近いこの緑を選びました。メインビジュアルは、3Dプリンターモデルをこの緑の背景に置いて撮影した写真を使っています。動くメインビジュアルを前提に各モデルを撮影したので、動画でうまく繋がるように光の当て方なども細かく調整を行ったと岡本が語りました。

「科学」と「デザイン」がひとつに合わさっていることを表すように、「禾」と「デ」をひとつの漢字のようにした、岡本考案のハンコ風のデザインも加わります。

そして半年間ほど議論を重ねてメインビジュアルが決まり、11月に発表されました。

会場風景(ロビー)より、nomena+郡司芽久「関節する」

会場風景(ロビー)より、nomena+郡司芽久「関節する」撮影:木奥恵三

2023年9月頃から具体的に始まった会場構成の計画で、展示順に明確なストーリーはなく、来場者の好奇心のままに見てもらうことになりました。そして展覧会の会場デザインは、あくまでも作品の背景であり、鑑賞の邪魔をしないようにつくるものと話す萬代。そこに、こっそりと独自のものを仕込んでいきます。21_21 DESIGN SIGHTは安藤忠雄による建築なので、空間内の光と影の美しさを生かしたいと考え、展示台の天板の色をシルバーにすることで光を、展示台の側面のセメント板が影を表すようにしました。

メイン展示室であるギャラリー2の展示台の、波打ち、宙に浮いて見える天板は、これまでのJAPAN HOUSEでの世界巡回では白色で作成した実績があります。波打つ天板は、モノが自重でたわむ形を再現することで、地球の中心に向かう重力を表現してます。萬代は構造設計と模型による「たわみ」のスタディや、全て異なる脚の接着面の計算、平面図作成など、この天板を実現するための多大なプロセスを説明しました。当初、波打つ天板について「そんなリスクを冒さなくても」と思った山中でしたが、萬代の「でも面白いでしょう」という考えに納得したと言います。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)撮影:木奥恵三

2023年10月頃、会場内のテキストとグラフィックの制作が始まりました。テキストを担当した角尾は、本展の会場テキストには、作品ごとに「作品解説」と「研究者紹介」があることを紹介。特にその研究者の普段の研究内容を知らせることは重要であり、どの年代の来場者にもわかりやすいことを目指したと言います。それは各研究者の興味の本質を理解しないと書けないので、とても大変な作業だと山中は指摘します。

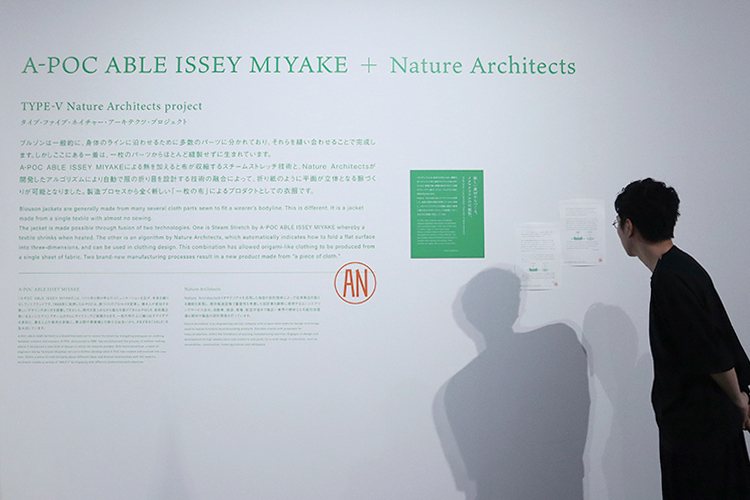

メインビジュアルと同様、会場グラフィックも岡本により計画されました。本展の構成上、まず来場者に伝える情報として、各作家名(研究者とクリエイター)を壁面を使って大きく表示するデザインにしました。次に「作品タイトル」「作品解説」があり、そして緑色の四角の中に「研究者紹介」が書かれています。さらに深く知りたい来場者向けに、関連する専門的な研究内容を、各研究者が岡本がつくったA4サイズのフォーマットに記入して、壁面に追加していけるようにしました。各研究者のディープな研究を、展示ではさらっと伝えたいが、より知りたい人には深く伝えたいという山中の思いがありました。クリスマスに集まり、展覧会が本当に面白いものになるかどうかを議論した企画チームは、このA4を追加していく仕組みの提案を岡本から聞き、不安が解消されたと言います。

またグラフィックの色について、メインビジュアルでは目を引くためもあり緑を使ったが、会場グラフィックでは緑を使うことで内容が軽く見えないかどうかを最後まで検証したと語る岡本。最終的に、メインビジュアルと色は揃え、書体を変えることで会場ではより学術的に見えるようにしました。

2024年2月頃、開幕まで2ヶ月を切り、ブラッシュアップに入ります。

展示の最初のロビーの作品、nomena+郡司芽久「関節する」の一部が触れる作品になることが最終段階で決まりました。触れる展示物を展示の最後に置くことを初めから決めていた山中でしたが、結果的に最初と最後が触れる展示になりました。

会場グラフィックでは、メインビジュアルに使われているハンコ風のデザインを、参加作家の各組に対してつくることにしました。研究者とクリエイターが組んだ証として、各作家の頭文字から組み合わせた図柄です。

そして会場デザインの最終盤まで決まっていなかった、波打つ天板の素材を決めます。シルバー色の素材として、ステンレスか亜鉛メッキ銅板が最後まで検討され、前の展覧会の休館日などを使い会場での検証を重ねた結果、厚さ3.2 mmの亜鉛メッキ銅板に決定しました。

岡本も萬代も、サンプルや模型で見ているものを実際の会場に置いた時など、スケールが変わるとモノの見え方が変わると言います。いずれも作品の背景と考えているので、鑑賞時にストレスにならないようにするため、現場での検証が重要だと二人は語りました。この「背景であること」についての具体的なスタンスを角尾から聞かれると、萬代は「自分にしかできないことを必ず展示デザインに入れようとしているが、自分は建築も生活の背景と考えており、むしろ常に背景について考えている。『新しい背景』をつくる思い」と答えます。岡本は、「メインビジュアルやポスターは広報物として記憶に残るものにするが、会場グラフィックは背景と考えている。またグラフィックを通して自分を打ち出すことは目指していないので、山中から『表現ではなくプロセスの作家性がある』と言われて救われた。プロセスにはこだわりがあるので、そこから滲み出ているものがあるのであれば嬉しい」と話しました。

会場風景(ギャラリー2)より、山中研究室+臼井二美男・鉄道弘済会義肢装具サポートセンター・今仙技術研究所「美しい義足プロジェクト」、山中研究室+吉川雅博・河島則天・ダイヤ工業「Finch」、山中研究室+新野俊樹・臼井二美男「Rami:AM製陸上競技用義足」

会場風景(ギャラリー2)より、山中研究室+臼井二美男・鉄道弘済会義肢装具サポートセンター・今仙技術研究所「美しい義足プロジェクト」、山中研究室+吉川雅博・河島則天・ダイヤ工業「Finch」、山中研究室+新野俊樹・臼井二美男「Rami:AM製陸上競技用義足」

撮影:木奥恵三

いよいよ開幕直前の施工期間中、萬代は21_21 DESIGN SIGHTに滞在し、安藤建築を長く眺めているうちに、いろいろなことが気になり出したと言います。館内のコンクリートの壁に並ぶPコン穴(注:コンクリート打設時の型枠を固定するための部品の一つ、Pコンを取り除いたあとの穴)が全ての壁に非常にきれいに等間隔・高さに並んでいることに気づいた萬代。これは隣同士の型枠と固定位置、打設後にできる階段の段とPコン穴の関係などを、コンクリート打設時に全て計算しているからできることです。改めて安藤の凄さを実感したと語ります。建築家が各土地に合わせた建築を設計するように、展覧会の会場構成も館の建築家への挑戦と考える萬代ならではのエピソードでした。

写真左から岡本、萬代

写真左から岡本、萬代

トークの聴講者から、子どもたちへの本展の勧め方を聞かれた山中は、「面白くてきれいなものがたくさんあるので、触りに来てください」と答えます。本展には、一緒に教育を受けることがない科学とデザインを合わせ、「どれかを選ばなくてもいい、一緒にした方が面白いよ」というメッセージを込めているのです。

また聴講していた佐藤 卓から、本展のプロトタイプにあるような「役には立たないけれど面白い」もの自体が商品としての魅力を持つ可能性について聞かれた山中は、日頃学生たちには「何の役に立つか考えるのはやめよう」と話していると言います。面白ければ何かになるかもしれない。また「役に立つ」予想は大概当らず、違う使われ方をしていったりするのです。だから本展は「未来の予想」ではなく、「未来のかけら」。今は、インターネット上で「こんなものができた」と発信でき、それがバズったり、その発信を仕事にする人もいる。近代産業とは全く違う、そういった流れにある本展だと自覚して企画したと、山中は答えました。

展覧会が、グラフィックや空間にこのようなこだわりを持ってつくられていることを本トークで初めて知ったという聴講者からは、これは山中の通常の仕事の考えから来ているのかと聞かれました。プロダクトも単体の作品ではなく、パッケージ、商品の使われ方や使用体験をデザインするという意識があると話す山中。展覧会の見せ方とは、思想そのものであり、どんなメッセージを伝えたいのかが現れるもの。空間が重要なのでこのチームで展覧会制作を続けている中で、徹底的な機能の追求により、その美しさが出ているのではないかと語りました。

最後に山中から、本展開幕時に21_21 DESIGN SIGHTの担当者から「こんなに順調に進んだ展覧会は珍しい」と言われて心強く感じた、というエピソードが披露され、「『展覧会技術者』として、マチュアになれた実感を持てた」と締めくくりました。

会場風景(ロビー)より、山中研究室+新野俊樹「触れるプロトタイプ」

会場風景(ロビー)より、山中研究室+新野俊樹「触れるプロトタイプ」撮影:木奥恵三