contents

現在開催中の企画展「デザインの先生」では、デザインの先生の教えが今とこれからにどう生きていくのか、日本との繋がりも取り上げながら、現在幅広く活躍する人々が語る撮り下ろしインタビュー映像を閲覧できるコーナーを設けています。

21_21 DOCUMENTSではその中から、アーティスト/批評家の多木陽介と、空間演出家でデザイン研究者の向井知子それぞれのインタビューより、会場では紹介しきれなかったシーンも含むロングバージョンを特別に公開します。本人たちとの思い出を振り返りながら、デザインの先生たちが残してくれたものについて語ります。

*本ロングバージョンに英語字幕はございません

アキッレ・カスティリオーニについて 多木陽介(47:49)

インタビュアー:田代かおる

マックス・ビルについて 向井知子(13:38)

インタビュアー:川上典李子

映像制作:菱川勢一(DRAWING AND MANUAL)

2025年12月18日(木)、企画展「デザインの先生」に関連して、トーク「デザインの先生」を開催しました。 本展の企画発案者である深澤直人と、展覧会ディレクターの川上典李子、田代かおるの3名が登壇し、6名の「先生」について語り合いました。

左から、田代、深澤、川上。

左から、田代、深澤、川上。

冒頭に、深澤が本展の企画に至った経緯を紹介しました。本展で紹介する6名の先生は、いずれも深澤が「真のデザイナー」だと捉えてきた人々です。深澤は、現代の若い世代が彼らの名前を知っていたとしても、彼らの作品と出会う機会が少ないため、「先生」として意識することがないのではないかと感じていました。そうした状況への危惧から、最終的に深澤自身が「先生」だと感じてきた人々に焦点を当てて紹介する展覧会が構想されました。本展は、深澤自身の強い熱意を原動力としてスタートしたのです。

その経緯を踏まえ、展覧会をディレクションした川上と田代から、展覧会の制作の過程や、本展の構成に込めた想いが語られました。

田代は、企画初期には6名の間に明確な共通点が見えにくかったことに触れつつ、打ち合わせやリサーチを重ねる中で、彼らがいずれも社会に対して強いメッセージを持っていたことが浮かび上がってきたと振り返ります。また、アルプス山脈を挟んだイタリアと、ドイツ・スイスの間に見られるデザイン上の哲学的な違いが、彼らの姿勢から表れてきた点が興味深かったと述べました。個性の強い6名を個別に見るだけでなく、初めて統合的に捉え、俯瞰できたことも大きな発見だったといいます。

川上は、6名が第二次世界大戦後の激動の時代に文化を築いてきたという点で、時代的な共通項があると加えました。一部に直接的なつながりはあるものの、同じ潮流に属していたわけではないからこそ、取り組みがいのあるテーマだったと語ります。

また、日本では1980年代以降のデザインが語られることが多い中で、それ以前の時代のデザインを牽引した人々の哲学を知ることの重要性を改めて感じたと話しました。

トーク中盤以降は、川上と田代がリサーチを通じて得た視点を共有し、深澤は自身の個人的なエピソードも交えながら、6名それぞれの魅力について意見を交わしました。 マーリやラムスとの思い出を振り返りながら、深澤は、彼らの生き方を学ぶことで自分自身の進む道もより明確になっていったと語り、「人生の先生」とも呼べる存在であると述べました。

リサーチを通して見えてきた共通の軸として挙げられたのは、彼らが統合的・包括的な活動を行っていたこと、そして戦後間もない時代に、人や社会の幸せを考えたデザインに取り組んでいた点でした。

後半には質疑応答の時間が設けられました。17歳の高校生から、「先生たちについて学んだうえで、これから未来をデザインしていくために、何を考えていけばよいでしょうか」という質問が寄せられました。 これに対し深澤は、「Curiosity(好奇心)」と答え、興味にとどまらず、あらゆることに好奇心を持つ姿勢の大切さを強調しました。人や社会とのつながりを感じ取るための感覚を磨き、自分自身が納得できる方法を考え抜くことが重要だと語ります。

その言葉は、自ら考え、主体的に行動することを期待してきた「デザインの先生」たちの姿勢とも重なるものでした。

トークの締めくくりに、深澤は「何度でも会場に足を運んでほしい」と来場者に呼びかけ、イベントは終了しました。

2025年7月4日(金)から11月3日(月・祝)まで開催した企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」の記録映像を21_21 DESIGN SIGHT公式 Vimeoアカウントにて公開しています。

Director : Saki Kato

Designer : Kosuke Sugitani

Videographer : Daisuke Ohki

Assistant Camera:Ryo Kamijo

Producer : Ryoma Yamashita

Music : Tomohiro Nagasaki

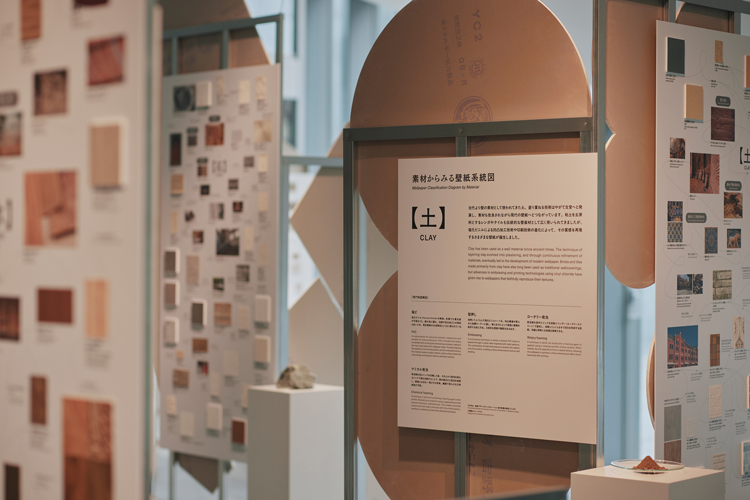

ギャラリー3では、2025年11月29日(土)から12月5日(金)まで「壁を装う展 – Wall Covering and Beyond」を開催しています。

日本の住まいに欠かせない壁紙は、高温多湿な気候、住宅様式や災害対策を反映し、国内外の文化に影響を受けながら、戦後の日本の室内空間を象徴する存在として独自の発展を遂げてきました。本展は、その日本の壁紙を文化ととらえ、1849年の創業以来インテリア商品を開発・提供してきたサンゲツが、コンテンポラリーデザインスタジオ「we+(ウィープラス)」を迎えて「壁装材」を再解釈するリサーチプロジェクトの企画展です。

展示の中心は、私たちの生活の中でよく目にする壁紙が、どのようなインスピレーションから現在の塩ビシートを中心とした商品の模様や形状に至ったのか、「織」「石」「土」「木」「紙」の5種を基点に、素材ごとの系統図を紐解くインスタレーションです。続いて、自然のサイクルに寄り添いながら、「これからの壁装材のあり方」について探求した素材とその実践例を紹介します。そして一番奥は、1960年にサンゲツが初めて発行して以降、高度経済成長期を経て発展した壁紙見本帳の世界を堪能できるコーナーです。160冊超のサンゲツのアーカイブを系譜にまとめたハンドアウトを配布しているほか、貴重なページの数々が展示されています。各時代の代表的な見本帳の実物をめくりながら閲覧することもできます。ぜひ、各時代のインテリアの世界に思いを馳せながら、手に取って「選ぶ楽しさ」を感じてみてください。

Photo:Masaaki Inoue / BOUILLON

2025年11月21日、いよいよ企画展「デザインの先生」が開幕します。

さまざまな出会いのなかに、生活や社会の今後について考えを巡らせるヒントがあります。多くの情報が迅速に行きかい、価値観が大きく揺れ動いている今日だからこそ、デザインを通して多様な視座を示してくれた巨匠たちの活動を振り返ってみたいと考えました。

本展では6名にフォーカスし、「デザインの先生」として紹介します。デザイン教育の現場で未来を担う人材を育んだ人物も含まれますが、それだけでなく、信念と希望を胸に活動することで各時代の先を探り、社会の新たな局面をもたらした人物であるという点で共通しています。

考え、つくり、伝えつづけるデザインの行為は、生きることと切り離せません。代表作をはじめ、残されたことば、記録映像などを通して各氏の人間性に迫りそれぞれのデザイン活動に目を向けるとき、彼らは皆、私たち一人ひとりが考え、主体的に行動し、進んでいくことをまさに期待していたのだということも知るでしょう。とてつもない好奇心と探究心と勇気の持ち主であり、魅力に満ちた先生たちに出会ってください。

ここでは会場の様子を写真で紹介します。

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2)

会場風景(ギャラリー2) 会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー) 会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)

会場風景(ギャラリー1)

会場風景(ギャラリー1)年表

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)(手前)ブルーノ・ムナーリ展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)アキッレ・カスティリオーニ展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)(手前)エンツォ・マーリ展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)オトル・アイヒャー展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)マックス・ビル展示風景

会場風景(ギャラリー 2)

会場風景(ギャラリー 2)ディーター・ラムス展示風景

会場風景(ロビー)

会場風景(ロビー)

撮影:木奥恵三/Photo: Keizo Kioku

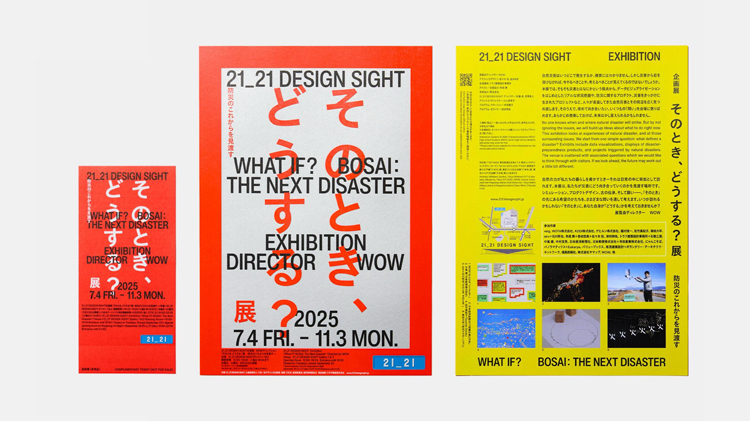

2025年10月19日(日)、企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」に関連して、トーク「3つの視点で紐解く、『そのとき』のデザイン」を開催しました。

本展の企画チームより、大内裕史(WOW)、佐々木 拓(コクヨYOHAK DESIGN STUDIO)、鈴野浩一(トラフ建築設計事務所)の3名が登壇し、ディレクション、グラフィックデザイン、空間設計というそれぞれの立場から展覧会をどのようにつくりあげてきたか振り返ります。最後には、デザインの社会的役割と未来への可能性までをも語り合いました。

* 本イベントは、TOKYO MIDTOWN DESIGN LIVE 2025「TALK BATON」として、東京ミッドタウンの屋内スペース、アトリウムにて開催されました

左から、大内、鈴野、佐々木。

左から、大内、鈴野、佐々木。

本展の企画が持ち上がるよりも前に、サウナ好きという共通点から出会っていた3名。和気あいあいとした雰囲気でトークが繰り広げられていきます。

まずはじめに大内が、展覧会の話を最初に受けたときのことを振り返ります。「防災」をテーマにした展覧会をWOWのディレクションで、という話を受け、防災の専門家ではない自分たちがどのように展示に落とし込んでいくのか、社内のメンバーでブレインストーミングを重ねたと言います。依頼を受けた翌月には、会場を迷路のように構成し、各所に問いを散りばめて、自分なりに考えながら進むような展示の仕組みを構想し始めました。タイトルは、この段階から既に「そのとき、どうする?」。「スマホで答えを入力し、それを持ち帰れるようにしたかった。色々な立場の人が触れ、他者の答えを見ることも、防災を考えるうえで大切だと思った」と語りました。

早々に展覧会の企画チームが結成され、本格的に動き始めました。佐々木がグラフィックデザインを、鈴野が会場構成を担当することになります。

グラフィックデザインを担当した佐々木は、「防災を扱うということで、あまりふざけすぎてもいけないし、とはいえ展覧会として見に行きたくなるようなフックも必要。防災袋をアイコンにしたらどうかなど色々と考えていた」と話します。幾通りものデザインを提案し、方向性を検討する中で、21_21 DESIGN SIGHTのディレクターである深澤直人から掛けられた「どれも『そのとき』じゃない、『その前』だったり『その後』だね」という言葉が強く印象に残ったと言います。「そのとき」に一番入ってくるビジュアルはなんだろうと考え、最終的には蛍光オレンジの枠をシンボルにしたシンプルなデザインに行き着きます。展覧会の象徴ともいえる印象的なビジュアルは、こうした議論を経て形作られていきました。

展覧会の招待券とチラシ

展覧会の招待券とチラシ

また会場構成を担当した鈴野は、「受け身になってしまうとどうしても考えることを止めてしまうと思うので、なるべく能動的に、自分から入り込んでいけるような展覧会にしたいと思った」と語りました。問いに答えてから次に進むような構成を考え、来場者自身が体験を通して考えられるような空間をデザインしたのです。

会場風景(ギャラリー2) 撮影:木奥恵三

会場風景(ギャラリー2) 撮影:木奥恵三

その後、展覧会の中で展示するさまざまなプロジェクトやプロダクト、作品に関して、各企業や作家らへオファーの声掛けをしていきます。

そして開幕直前の6月まで、展示作りは続いていきます。展示台の段ボールモデルを作って検証したり、キャプションの文字の見え方を現場で確認したり。施工中の写真を見ることで新しいアイデアが生まれることもありました。細部にまでこだわり抜いた設計が、来場者の体験の質を支えてくれています。

そうして7月4日、本展は無事に開幕のときを迎えたのです。

その他、特に印象的な作品や展覧会のオリジナルグッズについてなど、本展についてたっぷりと語り尽くすトークセッションとなりました。

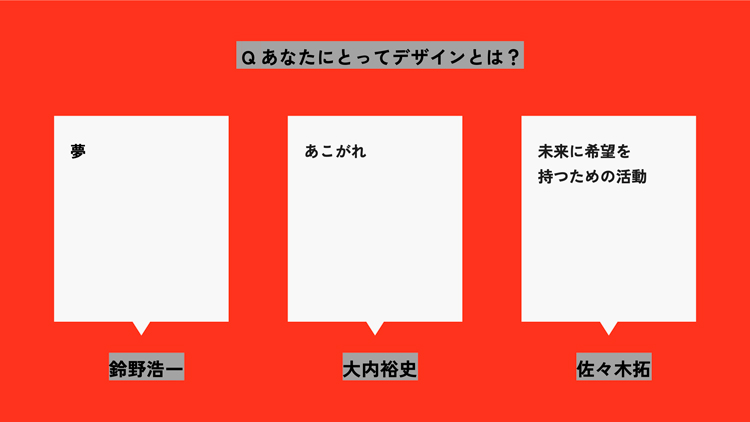

トークの最後には、登壇者3名それぞれが「あなたにとってデザインとは?」という問いに答えました。

鈴野は「夢」と表現します。

「建築やインテリアには様々な制限がある。スケジュールや予算、クライアントの思い、法規的な条件など多くの制約があるが、単に問題解決型に解いていくだけではつまらないと思う。その中に自分の思いや考え、『夢』と呼んでいるものを乗せていきたい。それを見た人が少しでも感動したり、デザインについて考えるきっかけになったり、職業的にも夢を持ってもらえたら」。

大内は「憧れ」と答えました。

「学生の頃は、デザイナーは『かっこいい仕事をしている人たち』という憧れがあった。最近は、こうなったらいいなという思いや、もっと良くしたいという気持ちが、憧れを抱く感覚に近いと感じている。著名なデザイナーの方と仕事をする中で、その仕事ぶりを見て『こういう風に仕事をしたい』という気持ちも湧いてくる」。

佐々木は「未来に希望を持つための活動」と語ります。

「デザインを通じて、対象がよりポジティブに見えたり、希望を持てるようになると思っている。世の中は暗いニュースが多く複雑な社会だが、その中でどうやって希望を持つかということがデザインではないだろうか。仕事の中でも最初は嫌だなと思うことやつまらないと感じることもあるが、それをどう面白くできるかを考えるのがデザインだと思う」。

それぞれの専門分野から生まれた知見が交わり、形作られてきた今回の展覧会。本展を通して一人でも多くの方に、いつか訪れるかもしれない「そのとき」をどう生きるか、考えるきっかけにしていただければと思います。

いよいよ会期も残りわずかとなりました。11月3日(月・祝)までの開催となりますので、ぜひお見逃しなく。

企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」の会期中、8月、9月には、毎週月・水・木・金曜日の朝11時から、21_21 DESIGN SIGHTのスタッフによる「めぐり方ガイド」を開催しました。

本展は「『安全な場所』って、どこ?」や「災害をどのように知る?」といった、会場に散りばめられたさまざまな「問い」を通じて、防災や災害について改めて考える展覧会です。展示を通してさまざまな取り組みを知ることや、自分とは違う多様な考えにふれる体験も、大切な「備え」のひとつです。

めぐり方ガイドでは、「問い」を軸とする本展ならではの展示構成や、特設サイトでの回答方法など、展覧会をより深く理解していただくための導入としてご案内しました。対話を通じて理解を深める貴重な機会となりました。

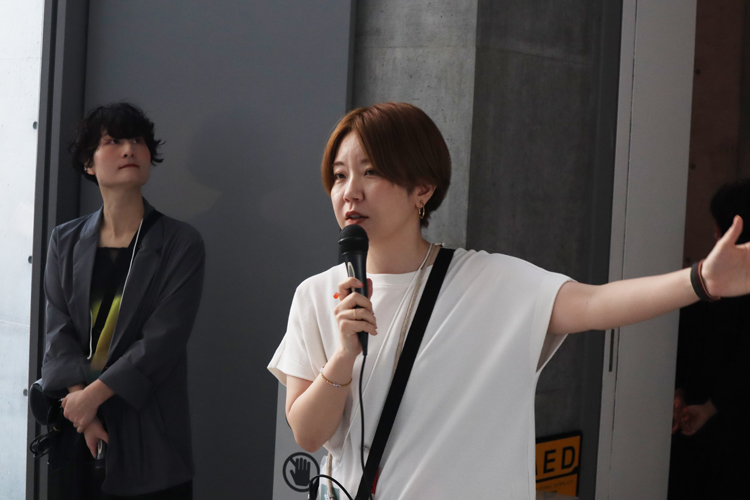

六本木アートナイト2025の開催に合わせ、21_21 DESIGN SIGHTでは開館時間を22:00まで延長しました。9月27日(土)には、企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」の関連プログラムとして、本展ディレクターのWOWの加藤 咲と白石今日美によるギャラリーツアーを開催しました。

作品の解説を行うWOWの加藤(上)と白石(下)。

作品の解説を行うWOWの加藤(上)と白石(下)。WOWの二名からは、本展にて紹介しているプロジェクトの内容や防災プロダクトのデザイン、WOWによる作品の制作意図などについて、各作品ごとに丁寧な解説が行われました。参加者はその説明に耳を傾けながら、本展のために用意された特設サイト 「みんなは、どうする?」webにスマートフォンでアクセスし、防災・災害に関する10の「問い」について考えながら会場を巡る様子も見られました。

展覧会の会期も、いよいよ残りわずかとなりました。会場では、これまでの来場者による回答が多数、映像として展示されています。さまざまな視点に触れながら、自分自身にとっての「防災」について改めて考える機会として、ぜひご来場ください。

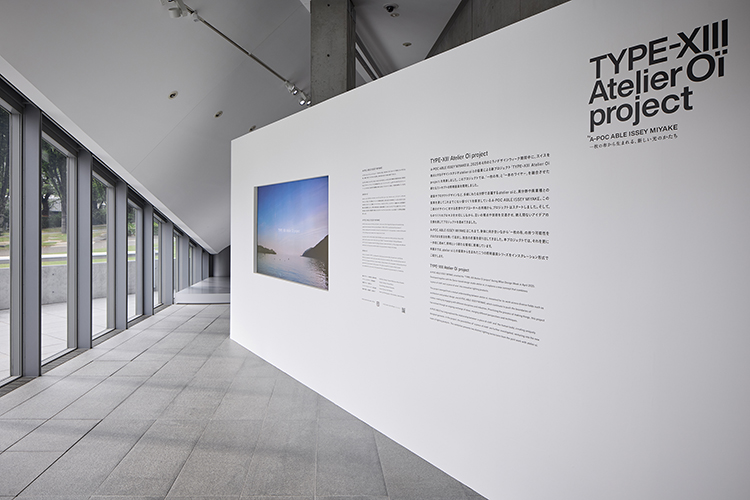

ギャラリー3では、2025年10月1日(水)から11月24日(月・祝)まで「TYPE XIII Atelier Oï project by A-POC ABLE ISSEY MIYAKE:一枚の布から生まれる、新しい光のかたち」を開催しています。

建築やプロダクトデザインなど、スイスを拠点に多岐にわたる分野で活躍するデザインスタジオatelier oï(アトリエ・オイ)と、異分野や異業種との協業を通じてこれまでにない服づくりを探求しているA-POC ABLE ISSEY MIYAKE。本展は、デザインに対する思想やアプローチに共鳴した二者が協業して生まれた、「一枚の布」と「一本のワイヤー」を融合させた新たな照明器具シリーズを展示しています。来日したatelier oï共同設立者パトリック・レイモンは、A-POC ABLE ISSEY MIYAKEを率いるデザイナー宮前義之とそのチームとの協業について「徹底的に素材に向き合うという共通点のもと、『ワン・チーム』として活動してきた」と語りました。

会場は、二者のインタビューと制作風景の映像から始まります。そしてギャラリーでは、二種類の白い照明器具のシリーズが効果的にインスタレーションされています。一つ目、ポータブル型の「O Series」のシェードには、atelier oï が構造設計を手掛けた楕円形のワイヤーフレームと、A-POC ABLE ISSEY MIYAKEの服づくりに活用されているリサイクルポリエステルをベースにした「Steam Stretch」素材が使われています。Steam Stretchは、一枚の布にデザイン要素をあらかじめ織り込み、熱を加えることで意図した部分の布を収縮させ、繊細で立体的なプリーツ形状のテクスチャーを生み出す独自の技術です。二つ目の「A Series」は、A-POCを象徴する無縫製ニットによる照明シリーズで、ペンダント型照明器具のプロトタイプを展示しています。このシリーズでは、チューブ状のニット生地にあらかじめシェードの形状が編み込まれており、フレームとなるワイヤーを挿入することで、立体的なフォルムに変化します。さらに、連続して編まれたシェードは、カットする位置によって、シングル、ダブル、トリプルなど、空間に合わせてさまざまな形状や大きさに仕上げることができます。A-POCならではの遊び心に溢れたデザインが特徴です。

本展会期中、21_21 NANJA MONJAでは、特別にA-POC ABLE ISSEY MIYAKEのプロダクトを販売しています。ぜひお立ち寄りください。

© ISSEY MIYAKE INC.

2025年3月7日(金)から6月15日(日)まで開催した企画展「ラーメンどんぶり展」の記録映像を21_21 DESIGN SIGHT公式 Vimeoアカウントにて公開しています。

映像:渡辺 俊介