contents

2011年4月 (4)

Photo: Shay Ben Ephraim

Photo: Shay Ben Ephraim Photo: Shay Ben Ephraim

Photo: Shay Ben Ephraim Photo: Shay Ben Ephraim

Photo: Shay Ben Ephraim Photo: Shay Ben Ephraim

Photo: Shay Ben Ephraim昨年21_21 DESIGN SIGHTで開催されたリー・エデルコート ディレクションによる企画展「ポスト・フォッシル:未来のデザイン発掘」展が、イスラエルのDesign Museum Holonにて、1月27日~4月30日まで開催されました。

21_21 DESIGN SIGHTから海外に巡回した、初めての展覧会です。

この度は、東日本大震災でお亡くなりになられた方々、被災された方々におかれましては、心よりお悔みとお見舞いを申しあげます。そして、一日も早く、生活や仕事の環境の復興が果たせるよう、私たち一人ひとりができることを実践してまいりたいと思います。

そんな中、「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展の会期が延長されることになりました。震災の影響は日本社会全体におよび、物質的側面だけでなく、精神にも大きな影を落としています。このような時期だからこそ、第二次世界大戦による荒廃を目の当たりにした倉俣史朗とエットレ・ソットスが、その人生で辿りついた「夢と愛に満ちたデザイン」に触れていただきたいと考えます。美しいアートやデザインは、人が生きていくうえで欠かすことのできない「心の栄養」なのではないでしょうか。延長にあたり、まさに現在のモバイル機器を予感させるソットサスの代表作「バレンタイン」、80年代に向けて倉俣デザインの変化を予兆する「ソラリス」を展示いたします。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

関 康子(本展ディレクター)

4月23日、倉俣史朗、エットレ・ソットサスと同時代に活躍し、公私ともに親交が深かった、インテリアデザイナーの内田 繁と本展ディレクターの関 康子が、展覧会の出発点でもある80年代デザインの背景とその「可能性」を探る特別対談が行われました。

はじめに、関がAXIS誌の編集者としてデザインに関わり始めた80年代の「5つのポイント」を紹介。ポストモダンやポストインダストリーという思想の台頭と、多くの日本人が衣食足りて住空間に目を向けた社会・文化的背景。空前のバブル景気の後押しで、様々な実験的デザインプロジェクトや企業の開発が実現した経済的背景。日本企業や日本人デザイナーの、本格的な海外進出。コーポレート・アイデンティティ(CI)ブーム。そして、80年代半ばのパーソナルコンピュータ(PC)の登場と普及。

ソニーの「ウォークマン」に見られるモバイルというコンセプトやホンダの「シティ」に代表される都市的感覚、「無印良品」などのショップの誕生や数々のデザイン誌の発行など、80年代デザインの背景と軌跡を丁寧に解説しました。

続く内田は、「80年代を語る前に、60年代、70年代を総括する必要がある」と発言。パリ五月革命をはじめ、世界で様々な出来事が起こった1968年、「工業の中に人間性が閉じ込められた」社会から大きくパラダイムが転換し、「日常性」が注目される70年代に突入したと語ります。世界があっという間に変わるということを肌で感じていた時代、それを目に見えるかたちに表現できるデザインだけが時代を変えられると、多くのデザイナーが夢見たと言います。

倉俣は、それまで「純粋性に欠けた軟弱なデザイン」と見なされていたインテリアを、内田に「商業空間もデザインだよな」と言って、住宅やオフィスと違い誰もが自由に触れられるショップや飲食店のデザインに力を注ぎ始めたそう。内田は、当時の写真を見せながら、壁、床、什器が一体となってひとつのイメージを伝える、倉俣インテリアの魅力を語りました。

内田にとって倉俣は、「工業化と芸術のギリギリをわざとやって、その違いを際立たせた」デザイナー。ソットサスは「キッチュで誰も相手にしないデザインをわざとやって、世界に対して皮肉を込めた」デザイン。その二人が内田のプロデュース、アルド・ロッシの建築で夢の競演を果たした「イル・パラッツォ」(1989年、福岡、ホテル)では、日伊のデザイナーの考え方の根本に近いものを感じたそう。それは、「見えないものがこの世の中にあることを知っている」ということ。彼らは「すべてのものを見えるようにする近代において、目には見えないもの、わからないことを、デザインで語り合った」のだと言います。

内田はまた、ソットサスの仕事を「文化人類学的な連続された時間」、倉俣を「認知心理学的な切断された時間」と表現し、世界中を旅して「人間の生命や生活を支える愛や希望など、根源的なものの大切さを背景にした」ソットサスと、「時間を完全に超越し、晩年は今生の世界では考えられないことも題材にした」倉俣のデザインを比較しました。

トーク終盤、内田は20世紀が最も嫌った「ぼやけたもの、霞んだもの、透けたもの、揺らいだもの」をテーマにニューヨークで開催された自身の展覧会に触れ、「本当はその中に人間のつながりや大切なものがあるのではないか。私たちは見えるものだけを信じて生きてきたわけではない。今、ますます見える世界だけがデザイン世界であると考えられている。見えない世界があることを確実に知っていた時代について考え直す時期だ」と、来場者に力強いメッセージを投げかけました。

質疑応答では、震災後のコーポレート・アイデンティティや新しいデザイン、安心や安全とは何かなど、多岐にわたる議論が展開されました。関は、「物質社会があまりにもろいことを目の当たりにし、本当の豊かさについて改めて考える今こそ、第二次世界大戦後の荒廃を経験した二人のデザイナーがその人生で到達した、夢と愛にあふれたデザインにぜひ触れて欲しい」と、東日本大震災後初めて開催された特別対談を締めくくりました。

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展が語りかけること 第1回

4月9日、子どものためのワークショップ「カチナをつくろう!」を開催。小雨の降るなか、元気な子どもたち15人ほどが集まってくれました。今回は、アーティストの佐藤文香さんが講師を引き受けてくれました。

本展では、の最晩年のアートピース「カチナ」を20点展示しています。カチナとは「ネイティブアメリカンが信仰する超自然的な存在で、カチナドールはそれらをかたどったもの」で、人々の想像力を駆り立てるこの人形は、近年ではアートとして評価されており、ジョージ・ネルソン、猪熊弦一郎など、「カチナ」にインスパイアされた作家は多く、ソットサスもその一人。彼は1950年代、ジョージ・ネルソンからの誘いで1年ほどアメリカに滞在しており、その時に「カチナ」の存在を知ったのです。そして最晩年に自分のためのカチナをスケッチの残し、アートピースとして実現する前に亡くなりました。

今回のワークショップでは、まず、子どもたちにカチナとは何かを知ってもらい、子どもたち一人ひとりにとってのカチナを、目をつむって、耳をすまして、想像してもらうことから始めました。それをさまざまな用紙をコラージュして自由に表現してもらいます。

ソットサスの描いたカチナの前で。

ソットサスの描いたカチナの前で。大人同様、子どもにとっても自分の気持ちや思いを表現することはとっても大切。表現の仕方は、遊びでも、運動でも、音楽でも、お友達とのおしゃべりでも何でもOK。でも、時には、自分の心と向き合って、試行錯誤しながら、じっくり何かを作り込んでいくという時間を過ごすことで思わぬ発見があるかもしれません。今回のワークショップでも、佐藤文香さんやお父さんお母さんが見守る中で、子どもたちが魅力的な作品をたくさん作ってくれました。このワークショップに参加してくれた子どもたちのなかから、将来、ソットサスや倉俣さんに負けない、素敵なアーティストやデザイナーが生まれてくれれば...と願わずにはいられません。

会場は21_21 DESIGN SIGHT 内のサンクンコートに面したスペース。

会場は21_21 DESIGN SIGHT 内のサンクンコートに面したスペース。 床には、色とりどり、いろんな種類の用紙が。

床には、色とりどり、いろんな種類の用紙が。 講師をつとめたアーティスト佐藤文香と参加者。

講師をつとめたアーティスト佐藤文香と参加者。 一緒に来たお父さん、お母さん、兄弟たちも作品作りに参加。

一緒に来たお父さん、お母さん、兄弟たちも作品作りに参加。 1時間ほどで、たくさんのカチナが完成。お家のカチナ、水族館や動物園のカチナ、楽器のカチナなど、どれも魅力的なカチナばかりです。

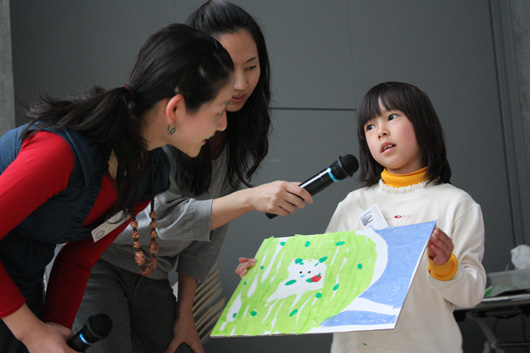

1時間ほどで、たくさんのカチナが完成。お家のカチナ、水族館や動物園のカチナ、楽器のカチナなど、どれも魅力的なカチナばかりです。 最後に、子どもたち一人ひとりが自分のカチナの発表を行いました。

最後に、子どもたち一人ひとりが自分のカチナの発表を行いました。関 康子