contents

関 康子 (19)

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展が語りかけること 第3回(最終回)

石井裕さんの倉俣メモ

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展もいよいよ佳境です。皆様にはくれぐれもお見逃しないように。

そういえば、あのMIT メディアラボの副所長、石井裕さんが倉俣ファンだということをtwitterで知って、来日中のご多忙の中、展覧会をご案内しました。当初は1時間くらい?と思っていたのが、なんと2時間びっしり。さすが科学者という視点でのご質問や感想をいただき、脳みそがシャッフルしました。後日、見学メモを送ってくれて、これがまたinteresting!一部をご覧ください。

http://twitpic.com/5dabgp

さて、このコラムも今回が最後。なので、私が知る倉俣さんとソットサスを展覧会では紹介できなかった二人のスケッチとともに記そうと思います。

愛にあふれたソットサス

1980年代、六本木AXISは日本のデザインセンター的な存在で、連日、見学にやってきた国内外のデザイナーで大賑わい。中でもソットサスは81年のAXISオープン記念に個展を開催した縁もあり、来日の度に表敬訪問してくれたのです。本展の展示作品「カールトン」は、元はAXISが所有していて、その価値を知らない私たちスタッフはずいぶんひどい扱いをしていました。

1993年のある日、AXIS誌のインタビューでいらしたソットサス(当時76歳)はずいぶん疲れていて、腰かけるなり「失礼だけど、靴を脱いでもよいですか」と聞いてきました。「もちろん、どうぞ・・・」と申し上げると、「ここは日本の我が家だし・・・、靴を脱ぐ日本の習慣は素晴らしい・・・」と一言。彼はこのインタビューで「私の行動が少女を楽ませたり、老婦人を幸せな気持ちにできれば、それで満足。立派なステートメントはいりません」と語っていたのが印象に残っています。

最後にお会いしたのは、1997年の秋頃。三宅一生さんが来日中のソットサスのお誕生会を企画されて、倉俣美恵子さんと娘のハルちゃんを含む数名が集まりました。誕生会と聞いた私はさんざん悩んだ挙句、小さなブーケを贈りました。ソットサスは「ありがとう」と受け取ってそのまま胸ポケットにさしてくださった。ハルちゃんともずいぶん仲良しでした。倉俣さん亡き後も、ソットサスは大親友の愛娘ハルちゃんに愛を与え続けていたのですね。この食事会は和やかで、幸せにあふれた会だったと記憶しています。

エットレ・ソットサスによるドローイング

エットレ・ソットサスによるドローイング エットレ・ソットサスによるドローイング

エットレ・ソットサスによるドローイング語尾が微妙だった倉俣さん

1980年代倉俣さんのオフィスは乃木坂にあって、時々、AXISの3階にあったフレンチレストランのテラスでランチをしていました。ご挨拶をすると、「こんにちは」ってたれ目でニッコリ答えてくださった。

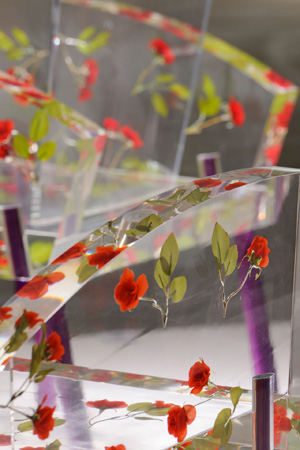

87年だったかAXIS誌の「ニューマテリアリズム」という特集で倉俣さんに鼎談を申し込んだところ「ニューマテリアリズム・・・ね。少し考えて返事をしてもいいですか?」と言われました。即答いただけると思っていたのが、語尾が微妙だったので、「何かいけないことを言ってしまったのだろうか?」と案じたけど、鼎談は実現しました。雑誌が出てから「関さんの名前でルッキーノにボトルを入れましたから、楽しんでくださいね」とお電話があり、友人を誘って「倉俣さんからのボトルだ!!」と盛り上がったのは、つい先日のようです。88年、KAGU展で初公開された「ミス・ブランチ」。展示会場に倉俣さんがいらして感想を求められ、とっさに「美しすぎて怖い」と感想を述べたら、「そうですか・・・」と一言。その語尾がまた微妙で、私はまたまたいけないことを言ってしまったような気がして、いろいろ思いを巡らせたものです。倉俣さんの言葉も作品も饒舌ではありません。けれど、そこに現れているのは氷山の一角で、その背景には膨大な思考や想いがあることを感じさせます。

先日の6月25日は、三宅一生さんとのトークでした。控え室で雑談中、「そういえば、倉俣さんは、話が一段落ついた頃、『もう一言いいですか』って話し始めるのだけど、実はそこからが本題でね。初めから自分を主張しないところが倉俣さんの魅力だったのだと思う。ソットサスも一言に重みのある人だったなあ」と話してくださいました。私は「三宅さんもそうですよ」と言いかけて、言葉を飲み込みました。

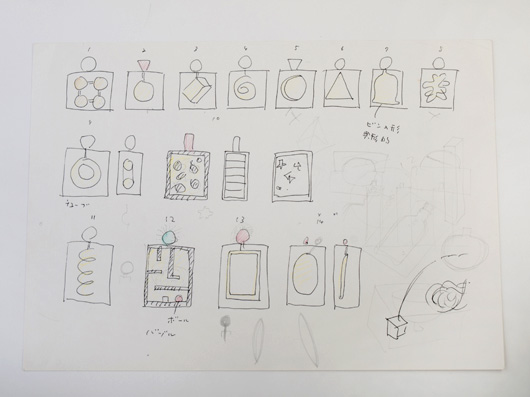

倉俣史朗による「How High the Moon」 のためのドローイング

倉俣史朗による「How High the Moon」 のためのドローイング 倉俣史朗による「L'EAU D'ISSEY 」 のためのドローイング

倉俣史朗による「L'EAU D'ISSEY 」 のためのドローイングデザインで夢と愛を描く

そんな3人が友情を育めたのは、言葉の少なさを補って余りある「想い」を共有していたからではないか。それは展覧会ブックにも記しましたが、自主自立の精神に立つ3人の活動は、常に体制や権力とは一定の距離を置きながら、自分たちのクリエイションが人々の生命や営みを制約し、規制することに対して細心の注意を払ってきたこと。束縛されない自由と、「デザインとは何か」を問い続ける姿勢であり、人が生きていくうえで欠かすことのできない夢や愛を探求することであったのだと思います。

ITによって、コミュニケーションや創造の可能性は「進化」したけれど、はたして「深化」しているのか?そんなことも考えさせられました。

倉俣史朗とエットレ・ソットサス展、7月18日まで、横尾忠則さん、田中信太郎さんのトークなど、様々な関連プログラムもあります。二人の夢と愛の世界を心いくまでご堪能ください。

関 康子

6月25日、展覧会ディレクター関 康子と三宅一生によるトークが行われました。

三宅は倉俣史朗、エットレ・ソットサスの二人と友人だっただけでなく、店舗やオフィスの家具など倉俣史朗に多くを依頼、また私生活ではソットサスデザインの日常品を使い込んでおり、二人の人間性とデザインをもっともよく知る人物のひとり。そんな三宅はまず、倉俣史朗とエットレ・ソットサスの展覧会を21_21 DESIGN SIGHT で開催することになった経緯について語りました。

1991年に倉俣史朗が逝去、それからすぐにグラフィックデザイナーの田中一光も亡くなった頃、パリ・ポンピドゥーセンターで行われた「日本のデザイン」展に三宅は大きく影響を受けたといいます。日本でもデザインと日常がつながる場があるべきだと考え、各所の協力を得て2007年に21_21 DESIGN SIGHT を設立。若い世代に向けて、すでに亡くなった友人たちの仕事を紹介したい、そこから日常性や社会性を持ったデザインについて考える場になってほしいとの思いがあった、と三宅。その頃から倉俣史朗の展覧会は構想していたが、設立五年目にしてようやく実現。三宅は、デザインには回顧展はふさわしくない、倉俣の展覧会も回顧展ではなく現在進行形のものとしたかったの思いから、倉俣とソットサスの深い友情に基づくデザインをテーマに展覧会を構成してほしいと関に依頼した、と述べました。

次に、スライド画像を参照しながら、二人の仕事と三宅の仕事との接点が語られました。

三宅が倉俣の仕事をはじめに意識したのは、パリでの衣服の勉強を終え、日本に戻ってきた1971年の「カリオカビルディング」内のカフェでした。当時の喫茶店は天井が低く薄暗い名曲喫茶やシャンソン喫茶が主流で、このカフェの天井の高さ、色の強さによる印象は強烈だったそうです。

その後、イッセイミヤケとして青山の「フロムファースト」にフラッグショップを立ち上げた1976年から、内装を倉俣に依頼。パリ・サンジェルマンのショップ(1983)、ロンドンでの展覧会(1985)、銀座松屋のショップ(1983)、ニューヨークのデパート「バーグドーフグッドマン」のショップ(1984)...と倉俣による空間が増えるなかで、倉俣はさまざまな素材や手法を実現させていきました。

そのひとつは、本展でも展示されている「スターピース」。最初に見た三宅に「やられたなあ」と言わしめた、ガラスの破片を人工大理石に散らばせたこの素材は、銀座松屋の店舗で初めて試みられたものです。ニューヨークの「バーグドーフグッドマン」ではコカコーラの瓶を用いたスターピースがつくられ、アメリカの店舗ならではと考えた倉俣の遊び心がうかがえます。

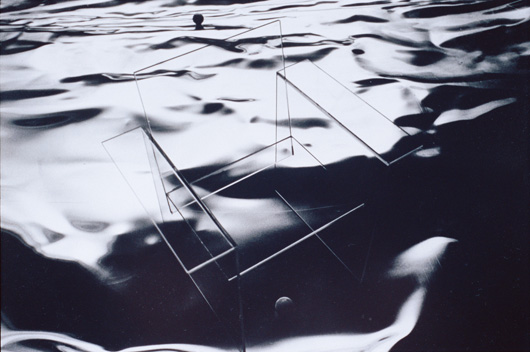

切り込みを入れたスチール版を線状に引きのばしたエキスパンドメタル素材(出展作品「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」に使用)もイッセイミヤケの店舗から生まれました。

ドレープを使った三宅の作品「ウォーターフォール」。直接的な影響の少ない倉俣と三宅の仕事の中で、唯一同時期に同じモチーフが使われた例

ここで関からの、倉俣が三宅に対して制作の方向や説明のプレゼンはあったか?との質問に、三宅は倉俣に一任していたと答えました。それは倉俣の感覚を全面的に信頼していたから。中には渋谷西武(1987)のように店内を暗くしつらえたため買い物客が店の外に出て服の色を確認するといった場面もあったが、それも楽しい思い出となっている、と回想しました。

また、実は高所とガラスが苦手だという三宅。しかし神戸リランズゲイト(1986)の割れガラスを使用した店舗は非常に気に入り、ガラスへの恐怖心がなくなったとのエピソードも。

しかしデパート内の店舗の宿命として、数年で改装や入替えが行われるため、現在倉俣による内装を当時のまま見ることができるのは、イッセイミヤケ青山MENのみだそうです。

倉俣は本展で展示されているようなプロダクトだけではなくインテリアデザイナーとしても素晴らしかった、と三宅。現存するうちにぜひ倉俣の空間を体験してほしいと述べました。

そしてトークはいよいよ「もうひとつの倉俣・ソットサスデザイン」へ。

一般になかなか目にすることはできない二人のデザインの紹介です。

三宅のデザインスタジオには倉俣デザインのデスクが多くあります。倉俣による家具は美しいけれど実用的ではなかったとの評判もあるが、という関に対して、通常の事務用デスクとは一風異なるのではじめは戸惑うが、使いづらいことはなかったと三宅。サイズ感が絶妙でシンプルながらに用途をさまざまに展開できる実用性を備えていたと答えました。

一方自宅ではソットサスによるデザインのカトラリーを愛用。出展作品「カールトン」や「バレンタイン」に見られる陽気で印象的なデザインと対照的に、このカトラリーはいたってアノニマスで使いやすくデザインされています。

自宅用にカトラリーを探していたが過剰なデザインのものばかりで気に入ったものが見つけられないでいたとき、アレッシィのショーウィンドウで「しっかりとしたデザインだ」と目に入ったのが、実はソットサスによるものだったと三宅。関も、倉俣やソットサスのデザインは一見非現実的だが実用性をふまえたうえでの夢の世界の表現だ、と述べました。

トークの終盤は恒例の質疑応答。三宅に会場の参加者から質問が寄せられました。

そのうち、次の世代のクリエイターに求めることはなにか?という質問に対し、三宅は、自分のいる環境の問題について考えてほしいし、それが出発点となってほしい。ものづくりをしなければ生活は成り立たないが、これからはデザイナーだけではなく、みんなでものづくりをする時代だ。次の世代の人にはものをつくる力を自覚してほしいと述べました。

最後に関が、展覧会の作品とトーク内で紹介した「もうひとつの」作品たちを振り返り、倉俣・ソットサス・三宅のデザインに対する言葉を引用しながらトークをまとめます。

ソットサス

「デザインとは物ではなく生活に形を与えるものであり、生活や社会の空白をうめるもの」

倉俣

(本人はシャイで定義のような言葉を言いたがらなかった。これは建築家の伊東豊雄が倉俣とソットサスを指した言葉)

「何をデザインするかではなく、デザインとは何かを問いかける人」

三宅

「一枚の布、そしてその布と人間との関係を追及」

三者ともデザインについて、自由にかつ厳しく向き合ったと関。グローバリズムや情報化の波の中でのものづくりは大変な時代であるが、デザイナーは経済に助力するだけでなく、人間の未来をひらき生活の足場を固める役割がある、と述べました。

会場にはこの日、三宅が持ち込んだ倉俣によるテーブルやソファ、ソットサスのカトラリー、またこの日は会場に来ることのできなかった倉俣の友人であるイラストレーターの黒田征太郎のメッセージボードと、倉俣による子ども用チェアが特別に展示され、トークに集まった多くの来場者は、トーク終了後も二人のデザインの魅力を楽しんでいました。

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展が語りかけること 第2回

根源的な喜びとは?

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展の主題は、「夢見る人が、夢見たデザイン」。倉俣さんの約30年、ソットサスの60年以上に及ぶ創作活動を経て辿りついた作品を通して、機能性や効率性を追求する文明としてのデザインというよりも、むしろ、人が生きるうえで欠かすことのできない愛や夢など精神性を探求する文化としてのデザインを再考すること。それは、二人が残した作品だけでなく、言葉や文章を読み込むことによって得ることのできた主題でした。

たとえば、倉俣さんのこんな言葉......

「ソットサスと出会って以来、私はある種の使命を確信しています。それは機能を実用性から切り離し、デザインにおける美と実用性の真の一体性を理解させることです。デザインにおいて、根源的な喜びが機能を超えなければならないと......」

ここにある「根源的な喜び」とは何なのでしょう?

あるいは、ソットサスもこんな言葉を残しています。

「現代文明には、アイロニー、神秘、謎、曖昧性をさけ、ありとあらゆる瞬間に、生命の中で、あらゆることについて絶対的価値を知るものだという前提があるんです。私にとって生活、生命というのは、知ることのできない問題なんです」

ITというツールを得た私たちは、世界中で起きていること、情報や知識を何でも知りたいし、理解したい......という衝動に駆られています。しかし、そのことが、果たして幸福につながるのだろうか? あるいは、白か黒か、0か1か、売れるか売れないか、勝つか負けるか、デザインがこうした土壌にのってしまっていいのだろうか?

2人の作品や言葉の中に、そんなメッセージをくみ取ってしまうのです。

会場風景

会場風景 会場風景

会場風景かたちの向こう側にあるもの

三宅一生さんは、ソットサスデザインのカトラリーを愛用しています。何でもない当たり前のデザイン。ナイフとフォークと言って、だれもが思い浮かべる究極のかたちをしたもので、三宅さんは初めソットサスデザインとは知らずに、アレッシィのウィンドウにあったカトラリーの美しさに思わず足をとめてしまったそうです。そんな三宅さんに対して、ソットサスは生前、こんな話を聞かせてくれたとか。「紙コップでワインを飲んだら、ただそれだけ。クリスタル製のグラスだったら? グラスの扱いに注意するだろう。 そうした意識や振る舞いこそが大切なんだ」。そのソットサスはあるレクチャーで「デザイナーの仕事は、製品にかたちを与えるのではなく、人々の生活にかたちを与えること」と述べています。

一方、倉俣作品については、建築家の伊東豊雄さんが「倉俣作品はかたちではなく、状態を表そうとしていた。倉俣さんの作品は空間を表現していたのではないか」と語っています。二人のデザインが「かたちの向こう側にあるもの」を見つめていたのではないかと感じます。

アレッシィ社のためにデザインされたソットサスのカトラリー

アレッシィ社のためにデザインされたソットサスのカトラリーさて、「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展は、倉俣さんの70年代の作品「ソラリス」とソットサスのインダストリアルデザインの名品「バレンタイン」を展示に加え、7月18日まで会期延長となり、関連プログラムをいくつか追加いたします。

6月25日はいよいよ三宅一生さんの登場です。倉俣さんの人柄とクリエイティビティに魅了され、仕事場のインテリアや家具のデザインを依頼、日常生活でも倉俣作品を愛用している三宅さんが、現物を持ち込んで雑誌などには紹介されていない「ANOTHER KURAMATA / SOTTSASS DESIGN」について、使い手という立場から語ります。そこには三宅さんだけが知っているエピソードや、倉俣史朗、そしてソットサスのもうひとつの姿があるに違いありません。

>>詳細はこちら

関 康子

イッセイミヤケのオフィス

イッセイミヤケのオフィスこの度は、東日本大震災でお亡くなりになられた方々、被災された方々におかれましては、心よりお悔みとお見舞いを申しあげます。そして、一日も早く、生活や仕事の環境の復興が果たせるよう、私たち一人ひとりができることを実践してまいりたいと思います。

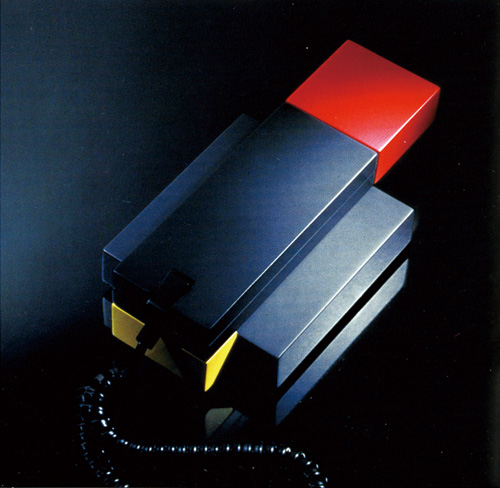

そんな中、「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展の会期が延長されることになりました。震災の影響は日本社会全体におよび、物質的側面だけでなく、精神にも大きな影を落としています。このような時期だからこそ、第二次世界大戦による荒廃を目の当たりにした倉俣史朗とエットレ・ソットスが、その人生で辿りついた「夢と愛に満ちたデザイン」に触れていただきたいと考えます。美しいアートやデザインは、人が生きていくうえで欠かすことのできない「心の栄養」なのではないでしょうか。延長にあたり、まさに現在のモバイル機器を予感させるソットサスの代表作「バレンタイン」、80年代に向けて倉俣デザインの変化を予兆する「ソラリス」を展示いたします。皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

関 康子(本展ディレクター)

4月23日、倉俣史朗、エットレ・ソットサスと同時代に活躍し、公私ともに親交が深かった、インテリアデザイナーの内田 繁と本展ディレクターの関 康子が、展覧会の出発点でもある80年代デザインの背景とその「可能性」を探る特別対談が行われました。

はじめに、関がAXIS誌の編集者としてデザインに関わり始めた80年代の「5つのポイント」を紹介。ポストモダンやポストインダストリーという思想の台頭と、多くの日本人が衣食足りて住空間に目を向けた社会・文化的背景。空前のバブル景気の後押しで、様々な実験的デザインプロジェクトや企業の開発が実現した経済的背景。日本企業や日本人デザイナーの、本格的な海外進出。コーポレート・アイデンティティ(CI)ブーム。そして、80年代半ばのパーソナルコンピュータ(PC)の登場と普及。

ソニーの「ウォークマン」に見られるモバイルというコンセプトやホンダの「シティ」に代表される都市的感覚、「無印良品」などのショップの誕生や数々のデザイン誌の発行など、80年代デザインの背景と軌跡を丁寧に解説しました。

続く内田は、「80年代を語る前に、60年代、70年代を総括する必要がある」と発言。パリ五月革命をはじめ、世界で様々な出来事が起こった1968年、「工業の中に人間性が閉じ込められた」社会から大きくパラダイムが転換し、「日常性」が注目される70年代に突入したと語ります。世界があっという間に変わるということを肌で感じていた時代、それを目に見えるかたちに表現できるデザインだけが時代を変えられると、多くのデザイナーが夢見たと言います。

倉俣は、それまで「純粋性に欠けた軟弱なデザイン」と見なされていたインテリアを、内田に「商業空間もデザインだよな」と言って、住宅やオフィスと違い誰もが自由に触れられるショップや飲食店のデザインに力を注ぎ始めたそう。内田は、当時の写真を見せながら、壁、床、什器が一体となってひとつのイメージを伝える、倉俣インテリアの魅力を語りました。

内田にとって倉俣は、「工業化と芸術のギリギリをわざとやって、その違いを際立たせた」デザイナー。ソットサスは「キッチュで誰も相手にしないデザインをわざとやって、世界に対して皮肉を込めた」デザイン。その二人が内田のプロデュース、アルド・ロッシの建築で夢の競演を果たした「イル・パラッツォ」(1989年、福岡、ホテル)では、日伊のデザイナーの考え方の根本に近いものを感じたそう。それは、「見えないものがこの世の中にあることを知っている」ということ。彼らは「すべてのものを見えるようにする近代において、目には見えないもの、わからないことを、デザインで語り合った」のだと言います。

内田はまた、ソットサスの仕事を「文化人類学的な連続された時間」、倉俣を「認知心理学的な切断された時間」と表現し、世界中を旅して「人間の生命や生活を支える愛や希望など、根源的なものの大切さを背景にした」ソットサスと、「時間を完全に超越し、晩年は今生の世界では考えられないことも題材にした」倉俣のデザインを比較しました。

トーク終盤、内田は20世紀が最も嫌った「ぼやけたもの、霞んだもの、透けたもの、揺らいだもの」をテーマにニューヨークで開催された自身の展覧会に触れ、「本当はその中に人間のつながりや大切なものがあるのではないか。私たちは見えるものだけを信じて生きてきたわけではない。今、ますます見える世界だけがデザイン世界であると考えられている。見えない世界があることを確実に知っていた時代について考え直す時期だ」と、来場者に力強いメッセージを投げかけました。

質疑応答では、震災後のコーポレート・アイデンティティや新しいデザイン、安心や安全とは何かなど、多岐にわたる議論が展開されました。関は、「物質社会があまりにもろいことを目の当たりにし、本当の豊かさについて改めて考える今こそ、第二次世界大戦後の荒廃を経験した二人のデザイナーがその人生で到達した、夢と愛にあふれたデザインにぜひ触れて欲しい」と、東日本大震災後初めて開催された特別対談を締めくくりました。

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展が語りかけること 第1回

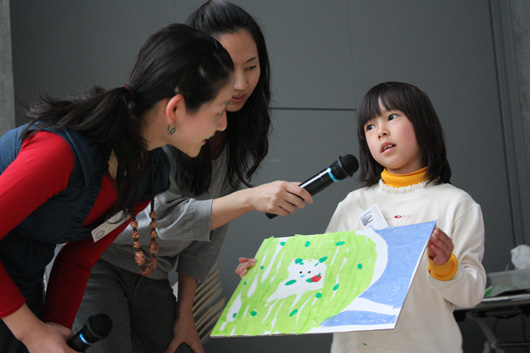

4月9日、子どものためのワークショップ「カチナをつくろう!」を開催。小雨の降るなか、元気な子どもたち15人ほどが集まってくれました。今回は、アーティストの佐藤文香さんが講師を引き受けてくれました。

本展では、の最晩年のアートピース「カチナ」を20点展示しています。カチナとは「ネイティブアメリカンが信仰する超自然的な存在で、カチナドールはそれらをかたどったもの」で、人々の想像力を駆り立てるこの人形は、近年ではアートとして評価されており、ジョージ・ネルソン、猪熊弦一郎など、「カチナ」にインスパイアされた作家は多く、ソットサスもその一人。彼は1950年代、ジョージ・ネルソンからの誘いで1年ほどアメリカに滞在しており、その時に「カチナ」の存在を知ったのです。そして最晩年に自分のためのカチナをスケッチの残し、アートピースとして実現する前に亡くなりました。

今回のワークショップでは、まず、子どもたちにカチナとは何かを知ってもらい、子どもたち一人ひとりにとってのカチナを、目をつむって、耳をすまして、想像してもらうことから始めました。それをさまざまな用紙をコラージュして自由に表現してもらいます。

ソットサスの描いたカチナの前で。

ソットサスの描いたカチナの前で。大人同様、子どもにとっても自分の気持ちや思いを表現することはとっても大切。表現の仕方は、遊びでも、運動でも、音楽でも、お友達とのおしゃべりでも何でもOK。でも、時には、自分の心と向き合って、試行錯誤しながら、じっくり何かを作り込んでいくという時間を過ごすことで思わぬ発見があるかもしれません。今回のワークショップでも、佐藤文香さんやお父さんお母さんが見守る中で、子どもたちが魅力的な作品をたくさん作ってくれました。このワークショップに参加してくれた子どもたちのなかから、将来、ソットサスや倉俣さんに負けない、素敵なアーティストやデザイナーが生まれてくれれば...と願わずにはいられません。

会場は21_21 DESIGN SIGHT 内のサンクンコートに面したスペース。

会場は21_21 DESIGN SIGHT 内のサンクンコートに面したスペース。 床には、色とりどり、いろんな種類の用紙が。

床には、色とりどり、いろんな種類の用紙が。 講師をつとめたアーティスト佐藤文香と参加者。

講師をつとめたアーティスト佐藤文香と参加者。 一緒に来たお父さん、お母さん、兄弟たちも作品作りに参加。

一緒に来たお父さん、お母さん、兄弟たちも作品作りに参加。 1時間ほどで、たくさんのカチナが完成。お家のカチナ、水族館や動物園のカチナ、楽器のカチナなど、どれも魅力的なカチナばかりです。

1時間ほどで、たくさんのカチナが完成。お家のカチナ、水族館や動物園のカチナ、楽器のカチナなど、どれも魅力的なカチナばかりです。 最後に、子どもたち一人ひとりが自分のカチナの発表を行いました。

最後に、子どもたち一人ひとりが自分のカチナの発表を行いました。関 康子

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展への道 続編

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展がオープンして2ヵ月近くがたちましたが、会期を延長して7月18日まで開催しております。倉俣史朗とソットサスの作品を直接見ることのできるまたとない機会、何度でもご覧いただきたいと思います。一度は終了したウェブコラム「倉俣史朗とエットレ・ソットサス展への道」ですが、今回は「続編」として、展覧会をさらに楽しんでいただくための2つのトピックスをご紹介します。

トピックス1:倉俣さんの言葉

本展では、倉俣作品は1980年代以降の代表的な家具や小物を中心に65点ほどが展示されています。その中から、生前の倉俣さんが作品について自ら書き記したテキストやインタビューをご紹介しましょう。これらの文章を念頭に作品をご覧いただくと、また別の世界が広がりそうです。

展覧会場風景、ビギンザビギン

展覧会場風景、ビギンザビギンPhoto: Masaya Yoshimura

Terazzo

2年前、六本木・アクシスビルの地下の店舗の床にステンレスのチップ入りテラゾーを使いました。それと同時に、カラーガラスのくずや、透明ガラスや、コーラーのビンのくずを入れていろいろと試作を続け、結局、小型トラック1ぱい分ぐらい作ってみました。

友人たちはいろんな感想を言ってくれます。透明のものを「地獄」とか、カラーガラスのものを「極楽」とか、職人さんは「スターピース」と名付けてくれました。ぼくにとっては、すべて「記憶の破片」です。

(『商店建築』1983年5月号 No359)

How High the Moon

高速道路のフェンスや工事現場で使われるエキスパンドメタル。銅メッキを施したこの椅子は、まったく違う表情を持ち、視覚的にも重量的にも無重力を指向する。(中略)

この椅子で試みたことは、従来の椅子の形態はそのままにして、ボリュームを消し去り、物理的にも、視覚的にも軽く、風が遊び抜ける。在ってないようなもの......

意識・無意識のうちに無重力願望が、僕がものを造る時の下敷きになっているのかもしれません。そういう意味でこれは、「無重力願望の椅子」といえるでしょう。

(『家庭画報』1987年3月号)

トワイライトタイム

このテーブルの脚部は安価なエキスパンドメタルを円錐に近い形にし、強度を保たせ、それにクロームメッキを施し、末端を硝子に10mmさしこみ接着剤で固定したものです。脚部がトップの硝子を単に支えるという、従属的な或は迎合的な関わりではなく、たがいに無関係な状態において自立することを試みたもの。そのために脚部とトップの硝子の接合部を極端に省略することを計りました。(この施工は三保谷硝子の名人芸によるものです)

(『室内』 1985年11月号 No.371)

展覧会場風景、ハウ・ハイ・ザ・ムーンとトワイライトタイムのあるゾーン

展覧会場風景、ハウ・ハイ・ザ・ムーンとトワイライトタイムのあるゾーンPhoto: Masaya Yoshimura

Miss Blanche

この椅子には、ディテールがありません。いや、全体がディテールとお考えください。

これは、T・ウイリアムスの『欲望という名の電車』のミス・ブランチ・デュボアへのオマージュです。

(『室内』1989年1月号No.409)

展覧会場風景、ミス・ブランチ

展覧会場風景、ミス・ブランチPhoto: Masaya Yoshimura

コパカバーナ

It altogether brilliantly materializes the conjugation of functionality, wit, humour and modernity. It is a new vision of a very traditional handbag. It succeeds, without altering its image, in giving shelter to a series of little secret trawers wthich pile up in waves of pink leather, only keeping from the original model a formal reference for future use.

(『PETITES ARCHITECTURES NOMADES』展 カタログ 1998年 Gallerie Yves Gastou, Paris)

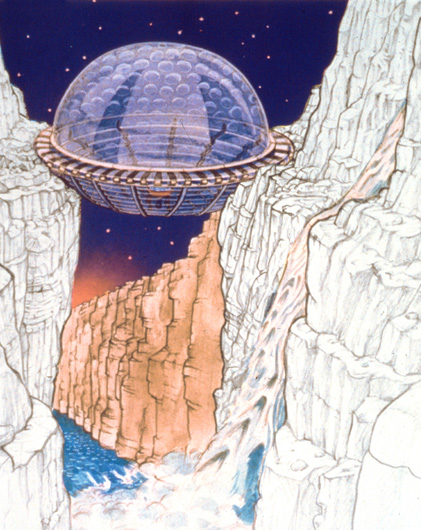

Laputa

(アンドレア)ブランジはこの未来の家のプロジェクトに対して、彼の他8人の新しいデザインの代表者たちを集めた。彼ら各々がパラッツォストロッツィの中の空の部屋に、未来の"住"の質を表現することを意図としたひとつひとつのドメスティックな風景、舞台装置を実現させた。(中略)

僕には精神的ルールは無い。それについて考えたこともない。僕は意識からもまた自由でありたい。

僕は何も無しで生きたい。家もなく、故郷もなく、何もない。家は僕にとっては空虚だ。現代の家々はほとんどの場合記号やしるしであふれかえっている。

空虚というのは記号論ではなく認識コードが欠けたという意味です。

(『La Nazione』紙 1911年1月 文化欄)

展覧会場風景、ラピュタのあるコーナー

展覧会場風景、ラピュタのあるコーナーPhoto: Masaya Yoshimura

いかがでしたか? 倉俣さんの言葉......。作品同様、機知に富んでいて、素敵ですね。

トピックス2:キッズ用ワークシート

本展の来場者には、たくさんのご家族連れ、お子様もいらっしゃいます。デザイン展というと、「子どもにはちょっと分かりづらい?」「子どもが一緒だとゆっくり見学できない」とお考えの子育ての世代の方も多くいらっしゃるでしょう。でも、本展では、心配ご無用!子どもも楽しく展覧会が楽しめる「キッズ用ワークシート」を用意しております。私事で恐縮ですが、10年前に友人と会社を立ち上げ、子どもの遊びと教育のための商品企画や編集の仕事もしているのですが、エデュケーショナルトイの代表的なものに「パターン遊び」があります。動物や乗り物などの具体的なモノのかたちをあてたり(下図参照)、三角、丸、四角など幾何学を使ってさまざなパターンを作って遊んだりします。

展覧会ツール「これ、どこにあるのかな?さがしてみよう!」

展覧会ツール「これ、どこにあるのかな?さがしてみよう!」 パターン遊具のひとつ、スイス・ネフ社のアニマルパズル

パターン遊具のひとつ、スイス・ネフ社のアニマルパズル©ニキティキ

本展では、子どもも十分楽しめるソットサスのカチナシリーズ、美しいシルエットの倉俣作品がたくさん展示されているので、このパターン遊びを応用したワークシートを作ってみました。これを手に、ご家族で作品とグラフィックをマッチングして遊んでいただけるという仕掛けになっています。シートは本サイトからアウトプットもできますし、展覧会受付にて配布しています。子どもがデザインに出会うきっかけになってくれればうれしいです。

4月9日(土)に、こども向けワークショップ「カチナをつくろう!」も行います。

皆様のご参加をお待ちしております。

関 康子

3月5日、倉俣史朗のものづくりの実現に欠かせない石丸隆夫(株式会社イシマル代表取締役)と三保谷友彦(株式会社三保谷硝子店代表取締役)、クラマタデザイン事務所で多くの創造の瞬間に立ち会ってきた近藤康夫(デザイナー)と五十嵐久枝(インテリアデザイナー)を迎え、素材、技術、加工について語り尽くす「倉俣史朗と格闘した職人が語る、モノづくりの現場」が行われました。

1986年にクラマタデザイン事務所に入社し「現場とともに育ってきた」という五十嵐は、オープン前日に突貫工事を行ったショップデザインの「産みの苦しみ」などを例にあげ、職人とだけでなく、クライアントとの信頼関係も強かった倉俣の姿を語りました。倉俣は、床から壁、天井、建具や家具に至るまで一枚でつくられたように見せるなど、「素材の規格や目地に捕われたくない」という思いが人一倍強かったといいます。

パレスサイドビルの看板を図面なしで制作して以来、倉俣のプラスチック作品全てを担当した石丸は、名作「ミス・ブランチ」の制作秘話を披露。当初は生花で実験をしたが、色・形ともに良い結果が出せなかったため、アクリルと相性の良い造花を探し、最終的に一番安い染料と布でつくったバラを五十嵐が見つけてきたエピソードなど、「最初から最後まで、材料を互いに集めて研究しあってきた」という倉俣との関係について語りました。

ガラスを天井や扉、棚に使う倉俣との仕事から、それまであまり興味の持てなかったガラスの仕事に「やる気が出た」という三保谷は、ガラスの緊張感を見事に表現した「硝子の椅子」や、「ガラスが一番きれいな瞬間は割れるとき」という会話から生まれた「割れ硝子」の作品群を紹介。「苦しい、悩む、でも楽しい」職人の理想と現実について話すとともに、シャレやオチが大好きだったという倉俣の人間的な一面も語りました。

70年代にクラマタデザイン事務所に務めた近藤は、プラスチックやガラス、木、金属など、素材ごとに「自分を理解したうえでいろんなことにチャレンジしてくれる人が近くにいる」状況が、倉俣にとってこの上なく心地よかったのではと語ります。何より自分のペースに巻き込むのが上手だったという倉俣から、デザインや時代において「感動」がどれほど重要か、そして作品を見た人が何を考え、どう感じるかを大切にすることを学んだといいます。

倉俣の残した言葉で印象的だったのは、「観念的にならない方が良い」(五十嵐)、「これからはガラスがアクリルの真似をする」(三保谷)、「材料に頼ってデザインしたらダメ」(近藤)、「江戸っ子で行こうね」(石丸)。トークの司会を務めた本展ディレクターの関 康子は、「デザインにおいて、根源的な喜びが機能を超えなければならない」という倉俣の言葉が展覧会をつくるうえで大切だったと語り、倉俣はその「根源的な喜び」を、生きること、そしてつくることの両方に見出していたのではないかと、熱気に満ちたトークを締めくくりました。

2月11日、建築家 磯崎 新と、インターネットによる公募から選ばれた井上真吾、松原 慈、溝口至亮、Nosigner、鈴木清巳5人を登壇者に迎え、展覧会特別シンポジウムが行われました。

まずは本展ディレクターであり、今回はモデレーターも務める関から展覧会や、倉俣史朗とエットレ・ソットサスの生涯や仕事の軌跡について紹介。その後シンポジウムは2部構成で進みます。

関から話し手のバトンが渡されると、第一部は磯崎による「ポスト・フェスティウム(祭りの後に)――エットレ/シローの1975年」と題したレクチャーがスタート。磯崎はメンフィスが始まる前の時代、倉俣とエットレが何をしていたのか、どんな付き合いがあったのか、その時代を同じく過ごした目線で語りました。

レクチャーの中では、ソットサスと倉俣がそれぞれ参加していた展覧会についても紹介。1976年「MAN Trance FORMS」展でそれまでしていたような「デザインをしたくない」といってソットサスが出展した写真作品は、「芸術的ではなく、ただの写真であった」といいます。一方、1978年「間」展に磯崎たっての希望で参加した倉俣は、出来たばかりの硝子同士の接着技術を使って、硝子の板で瞑想の部屋を作りました。

60年代にはどれだけ目立つかが「デザイン」だったが、70年代は「自分自身とデザインを批評しながら追い詰めていく」という、複雑な思想をもったジェネレーションだったと、彼らを見ていた磯崎はのちに理解したといいます。

それからソットサスと倉俣のプロダクトを、磯崎自身の作品や現代の作家の作品と比較しながら紹介。メンフィス以前の時代から30年後の今、当時のものづくりの姿勢を復活させようとしている人たちがいるようだ、と磯崎は締めくくりました。

磯崎のレクチャーが終わると、5人の登壇者も登場。第二部は自らの活動や開発を発表した後、磯崎に質問をするかたちで始まりました。

当時と現代との違いや、似ている点、その中であるべき姿勢を語り合う中で、磯崎は倉俣やソットサスとのエピソードも披露。毎日1個ずつデザインをしていかないと追いつかないほど忙しかったという倉俣や、ソットサスとのユニークな会話の思い出に、会場からは笑い声も聴こえました。「現代に生きていたら2人は何をすると思いますか?」という質問に「昔と同じことをやるか、やらないかどっちかだろうと思う」と答えた磯崎。ものづくりに関わる環境や社会状勢が変化している中で知的に想像するのは難しいといいます。2人がいた時代を想像しながら、現代のこれから見据える登壇者たちの発言に、磯崎は大きく頷きました。

最後に関から、展覧会のキーとなっている1980年代がどのような時代だったかを質問。磯崎は「ポストモダンの時代に進む中間で、近代を否定しながらも次を見通せていたわけでもない、ごちゃごちゃとした時代だった」と答えました。かつての環境や情勢、デザインへの思考が、30年後に再びメジャーとなる「30年サイクル」の存在を説くと、倉俣やソットサスと過ごした80年代から30年たったのは今であると提言。以前と同じことをそのまま繰り返すのではなく、次に時代を作らなければならないのは君たちだ、と力強いエール送りました。

登壇者の背中をおす温かな拍手に包まれて、シンポジウムは終了となりました。

僕らが活動を始めた1960年代初頭は、日本も敗戦から立ち直り経済復興の真っ只中。優秀なデザイナーがたくさんいましたが、中でも倉俣さんはヒーロー的な存在でした。例えば、彼の素材の使い方。どんな素材も彼の手にかかると、見たこともない魅力的なデザインに生まれ変わっている。

人間的にも、仕事の上でも僕たちは皆、倉俣さんを心から尊敬していたのです。日本のデザインはギュッと詰まって無駄がなく合理的ですが、倉俣作品には不思議な空気感が満ちていて、僕らには表現できない世界なのです。彼と出会わなければ、僕の仕事も違っていただろうと思います。

ソットサスに最初に会ったのは、1960年代後半、パリの装飾美術館で開催されていたオリベッティの展覧会だったと思います。彼は建築家、デザイナー、詩人、写真家、まさに天賦の芸術家だった。同時に「メンフィス」のようなデザイン運動を仕掛け、雑誌『TERAZZO』を監修するような編集能力もあった。けれども、人は頭で行動するが、もっとも大切なのはフィーリング、タッチだと語ってくれました。

芳香を放ち続ける倉俣さんの作品と、彼が尊敬し影響を受けたソットサスのデザインを、次の時代をつくる人々にぜひ伝えたい。そんな思いで、「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展を企画しました。

(展覧会ブックより抜粋再構成)

三宅一生

はじめての打ち合わせで、三宅一生さんから本展について3つのメッセージをいただいたように感じました。「Not Period」、つまり単なる回顧展にはしたくない。デザインにおける夢と愛の大切さを発信したい。特に二人を知らない若者たちに......。

現在は二人が活躍した時代とは大きく変わりました。特に二人の交流が深まった1980年代の日本は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」を体現する経済的絶頂期を謳歌し、その勢いを背景に日本人がようやく生活の質やデザインに目を向けた時代だったのです。そして30年がたち、ITやインターネットの普及、グローバリズムや市場主義への反省など、再び「デザインとは何か?」が問われています。

本展では、二人の作品とともに生前の映像や言葉、スライドショーを通して偉大なクリエイターの姿とデザインをありのままに表現いたしました。皆さまには二人による夢と愛に満ちた世界を体感し、デザイン再考の場になればと考えます。

関 康子(本展ディレクター)

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展への道 第7回(最終回)

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展は、いよいよ明日2月2日オープンします。

本展は、2人の友情と夢と愛が主題。倉俣作品は2人の親交が深まった1980年代以降の家具と小物、またソットサス作品は最晩年のアートピース「カチナ」シリーズを展示。これらは、デザイナーとして30年以上のキャリアを持つ倉俣史朗と70年近く活動していたソットサスが、その長い創造という旅の末にたどり着いた表現であり、デザインの到達点ということができます。その作品から発せられるメッセージは、人の生や営み、創造やデザインへの限りない夢と愛が込められています。まだまだ寒い日が続いていますが、展覧会は2人の暖かな愛に満ちています。春の予感も感じる今日この頃、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

さて、現在、2日のオープンを目前に会場施工の佳境を迎えています。刻一刻と出来上がる会場の模様をお届けしましょう。

1月20日、会場設営、倉俣作品搬入

展示構成はクラマタデザイン事務所のスタッフだった近藤康夫さんと五十嵐久枝さん、搬出入と施工は倉俣さんのデザインを知り尽くしているイシマルさんが担当しています。この日は、スペースづくりと倉俣作品の搬入が行われていました。

厳重な梱包を丁寧にほどいていきます。

厳重な梱包を丁寧にほどいていきます。 2人の親交が深まるきっかけとなった「メンフィス」。そのアイコン的な作品であるソットサスデザインのカールトンも展示されます。いくつものパーツに分解されたカールトンは部位ごとに清掃、組み立てられていきます。今では、貴重なオリジナルです。

2人の親交が深まるきっかけとなった「メンフィス」。そのアイコン的な作品であるソットサスデザインのカールトンも展示されます。いくつものパーツに分解されたカールトンは部位ごとに清掃、組み立てられていきます。今では、貴重なオリジナルです。 サンクンコート前のスペースに搬入された倉俣作品が集合。ここでコンディションを再度確認し、展示室に移動します。

サンクンコート前のスペースに搬入された倉俣作品が集合。ここでコンディションを再度確認し、展示室に移動します。1月22日、倉俣作品搬入終了

この日の夕方、倉俣作品の仮展示は終了。展覧会の企画者である三宅一生さんも下見に。展示のデザインは模型やCGでさんざん見ていましたが、やはりリアルな空間とは全く印象が違います。ソットサス作品は、ベルギーのギャラリー・ムルマンのムルマンさんの来日を待って展示。世界初公開、ソットサス最晩年のアートピース、今から楽しみ。

メンフィスのひとつ、スターピース製「TOKYO」は、重たくて組み立ても一苦労です。

メンフィスのひとつ、スターピース製「TOKYO」は、重たくて組み立ても一苦労です。 山のようあった作品もほとんど展示され、「カビネ・ド・キュリオジテ」と「TOKYO」が出番を待っている。

山のようあった作品もほとんど展示され、「カビネ・ド・キュリオジテ」と「TOKYO」が出番を待っている。 エントランスでは、2人の親交のきっかけとなった「メンフィス」の作品が、皆さまをお出迎えします。

エントランスでは、2人の親交のきっかけとなった「メンフィス」の作品が、皆さまをお出迎えします。1月29日、オープン目前に

ソットサスのカチナシリーズも無事に展示終了。パネル類もすべて掲示されました。後は微細な調整を行いながら精度を高めていくこと。オープン前日である2月1日は、倉俣史朗さんの20年目の命日でもあります。いつもはご家族やごく親しい方々との集いですが、今年は21_21で迎えるオープン前夜となります。きっと、倉俣さんとソットサスの魂が作品に帰ってきて、私たちには聞こえない声で「やあ、久しぶり!」なんて、おしゃべりされるのではないでしょうか。

会場に搬入された「カチナ」の木箱

会場に搬入された「カチナ」の木箱 「未知なる者の魂、未知なるすべてのものの魂」であるカチナ。その魂が語りかけてくる。まさにソットサスの愛のメッセージ

「未知なる者の魂、未知なるすべてのものの魂」であるカチナ。その魂が語りかけてくる。まさにソットサスの愛のメッセージさて、2カ月余りお付き合いいただきましたコラムですが、今回でいったん終了させていただきます。会期中は21_21のスタッフが引き続きレポートをお届けしますので、お楽しみください。

最後に、皆さまのお越しを、心よりお待ちいたしております。

関 康子

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展への道 第6回

倉俣史朗さんもソットサスさんも、雑誌などで知られていない「もう一つの仕事=Another Design」があります。今回は、倉俣さんのもう一つの仕事をご紹介しましょう。

友人、知人、家族のためのデザイン

展覧会ブックの後半部分「倉俣クロニクル」の作品一覧を見ていただくと、倉俣さんがてがけたショップや家具の名前のなかに、「**邸」「**オフィス」などの仕事が記されています。これらは、倉俣さんの知人、友人などの自宅、オフィスの家具やインテリアの仕事で、友人の子どものためのチャイルドチェアであったり、知人宅のリビングや家具だったり、オフィスデザインであったりします。なかには宮脇檀さん、篠原一男さん、安藤忠雄さんといった建築家とのコラボレーションもあります。それらは、「ミス・ブランチ」や「ハウ・ハイ・ザ・ムーン」、あるいは「ISSEY MIYAKE」の店舗やバー「オブローモフ」など、雑誌などで紹介されている倉俣作品とは趣がまったく異なるものばかり。使い手の生活や仕事のあり方を徹底分析し、そのスタイルや価値観にそったもので、まさにAnother Kuramata Designなのです。

たとえば、1985年に竣工した港区某所にある写真家の篠山紀信さんのオフィスは、建物の設計は磯崎新さん、オフィスのインテリアと家具は倉俣史朗さんのデザインです。コンクリート打ち放しのシンプルモダンな空間に、倉俣オリジナルのライトテーブル、篠山さんの執務デスク、スタンドライト、応接用の大テーブルなど、篠山さんのために倉俣さんがデザインした家具が今も大切に使われています。

篠山オフィスの照明器具とモティーフが似ている「パイプを割いた椅子」と「パイプを割いたテーブル」

篠山オフィスの照明器具とモティーフが似ている「パイプを割いた椅子」と「パイプを割いたテーブル」photo: Mitsumasa Fujitsuka

4台あるライトテーブルはキャスター付きなので、簡単に移動することができます。スタンド式の照明は、天井の反射光を利用するというアイデア。間接光が室内を柔らかく照らします。デザインは1982年の「パイプを割いた椅子」や「テーブル」、「スツール」の発展系といいましょうか、パイプを割いた中に、ワイヤーで照明を宙吊りするという倉俣さんらしいデザイン。応接用のテーブルは、4畳半ほどの大きさ、四つの正方形テーブルを合わせて使っているので、用途ごとに自由に組み替えることができ、実用的です。テーブルの側面は棚になっているので書類などをしまうことも可能とのこと。

三宅一生さんと訪問した5月、篠山さんは近く開催される台湾での大個展の準備で多忙を極めておいででしたが、お二人とも倉俣さんの思い出、エピソードを熱心に語り合っていました。このブログで篠山さんのオフィスや家具をご紹介できないのは残念ですが、今回の展覧会ブック、篠山さん撮影の倉俣作品も多く掲載されています。

篠山さんが撮影した倉俣作品、展覧会ブックにも掲載

篠山さんが撮影した倉俣作品、展覧会ブックにも掲載アクリル・スツール(羽毛入り)

山さんが撮影した倉俣作品、展覧会ブックにも掲載

山さんが撮影した倉俣作品、展覧会ブックにも掲載プラセボ(サイドテーブル)

ハルちゃんのための椅子とテーブル

倉俣さんは、友人に子どものための椅子やテーブルをデザインして、プレゼントしていました。たとえば、グラフィックデザイナー黒田征太郎さんの息子さんのための椅子、そして倉俣さんの愛娘ハルちゃんのための椅子とテーブルなどです。それらは合板製で、とってもシンプル。使いやすさ、丈夫さ、安全を最優先にデザインされたもの。でもその中に、倉俣さんらしいエスプリも仕込まれています。ハルちゃんのための椅子とテーブルは、合板製のシンプルで温かいかたち。椅子の背には穴が開いていて、ハンカチやリボン、紐などを通して遊べる工夫が施されています。そう! これらの家具は遊び心に満ちていて、子どもたちのワクワクドキドキや好奇心を引っ張り出してくれるのです。私も、子ども時代をこんな家具と一緒に過ごせたら、もう少し感性豊かな人間?になっていたかも・・・。

ELLEDECOに掲載されたハルちゃんの椅子とテーブル(右)と黒田さんの息子さんのための椅子

ELLEDECOに掲載されたハルちゃんの椅子とテーブル(右)と黒田さんの息子さんのための椅子『ELLE DECO』2009年12月号より

Photos: Masao Murabayashi

今回の展覧会では、残念ながらこうしたAnother Kuramata Designはご紹介できませんが、もう一つの倉俣デザインの存在を知ったうえで見ていただけると、新しい発見があるかもしれません。

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展への道 第5回

本展のもう一つの柱が、巨匠エットレ・ソットサスさんの世界初公開、アートピース「カチナ」シリーズです。今回は、カチナを巡るお話をいたします。

カチナって?

「カチナ」は、ネイティブアメリカンが信仰する超自然的な存在=精霊で、カチナドールはそれをかたどったもの。先住民族のグループによってさまざまな表現があって、現在ではアートとしても高く評価されています。人々の想像力を駆り立てるカチナドールは、ソットサスにその魅力を伝えたアメリカのデザイナー ジョージ・ネルソン(1908-1986)他、日本ではアーティストの猪熊弦一郎(1902-1993)など、多くのアーティストを魅了しました。

ソットサスは「カチナは、超自然的な存在でもあるが、かといって神でもないし、人間でもない。それは、未知なる者の魂、未知なるすべてのものの魂だ。それは、天空やつぼみの精霊であったり、あるいは怪物翁やトカゲの魂・・・」と語っていますが、私も、偶然、カチナドールと出会っていました。数年前に友人と3人でアリゾナ州を旅行していた折、フェニックスにあるネイティブアメリカンのアートで名高い「Heard Museum」を訪問していたのです。アリゾナやニューメキシコなど彼らが暮らす地域を旅していた経験も、ソットサスのメッセージを理解する手掛かりとなり、あるいはイメージが五感を通して追体験でき、本展をまとめるうえで大きな助けとなりました。ソットサスは「人生、生命というものは感覚中心のもの。われわれが何かを知る上では、触ったり、見たり、聞いたり、という五感による知覚のほうが大きい」と言っていますが、確かにうなずけます。私が撮影してきた「精霊の住む原野」を少しだけ、おすそ分けしましょう。

ネイティブアメリカンが暮らすカチナドールの故郷

ネイティブアメリカンが暮らすカチナドールの故郷「カチナ」制作現場

今回のカチナシリーズは、ソットサスが最晩年に描いたスケッチをもとに、ベルギーのギャラリー・ムルマンのプロデュースにより、フランス・マルセイユの手吹きガラス工房「シルヴァ」にて製作されたもの。世界初公開です。シルヴァはソットサス作品を多く手がけており、人間味豊かで愛にあふれたソットサスの世界観を再現できる高度な技術を持った工房です。

ギャラリー・ムルマンは、ソットサスにとって「倉俣さんにとってのイシマルさんのような存在」で、彼の1点もののファニチャーやオブジェを制作、発表。販売も手掛けています。

そのムルマンさんを、本展コーディネイター、小野寺舞さんが昨年秋に訪問してきました。ムルマンさんは、ベルギーにある工房や自宅とそこから車で15分ほどのオランダにあるギャラリーを行き来する、まさにユーロ人を体現したような人物。自宅や家具もソットサスの設計で、いまだ制作待ちの家具が30点近くもある状態だそうです。少しずつ手を入れて、気に入った空間を手に入れる・・・そうしたヨーロッパ人のこだわりは私たちも学びたいところです。そんな小野寺さんの感想は

「デザイン史で勉強したソットサスや『メンフィス』の代表的なデザインには、80年代の日本のバブルを象徴するような過度な装飾性を感じていました。ところがギャラリー・ムルマンの事務所がある古い石造建築のなかでは、その素材や色の強さが新しい魅力をもって見える。前衛的であると同時に、その背景となるヨーロッパの文化もどこか匂わせるそのデザインに、ソットサスが世界のデザイン界に与えた影響力の強さを感じずにはいられませんでした。

完成したカチナはほんとうに精霊が宿ったようで、不思議な存在感に圧倒されました。ギャラリーの工房では、存命中のソットサスが色指定をしたというガラスのサンプルも見せていただきました。ヨーロッパでガラスの生産地として知られる場所はいくつかありますが、今回はフランスのシルヴァに制作を依頼。ソットサスのドローイングの赤を再現するために、2~3色のガラスを重ねて透明感と奥行きを出したり、真っすぐではないかたちを吹きガラスでつくったりする技術はやはりシルヴァが秀でていたそうです」。

そのカチナたち、今、まさに日本に向かって旅立つところ。倉俣さんの夢、ソットサスさんの愛・・・二人のデザインをぜひ、体感してください。

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展への道 第4回

新年おめでとうございます。「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展まで、いよいよ1カ月をきりました。今後は展覧会の「Making of」を紹介しながらオープンまでの臨場感を高めていければなと思います。今回は倉俣作品の調査の模様をお届けします。

倉俣作品発掘隊その1:2010年5月11日、イシマル倉庫

現在、倉俣作品の多くはクラマタデザイン事務所ほか、三宅デザイン事務所、イシマル(倉俣デザインの制作・施工をしていた会社)が所蔵、保管しています。なかでも、イシマルの倉庫には完成品だけでなく、実験途中のプロトタイプやサンプル、展覧会向けの一点ものなど貴重な作品が保管されているとのこと。・・・で、プロジェクトメンバー一同はさながらお宝発掘隊の様相で調査に出かけたのでありました。

小雨の降りしきるなか、関東某所にあるイシマルの倉庫へ、いざ! メンバーは、展示デザイン担当の五十嵐久枝さん、イシマル社長の石丸隆夫さん、三保谷硝子社長の三保谷友彦さん、私など総勢10名。広い倉庫にはマニア垂涎の作品が保管されています。さあ、どんな作品が眠っているのでしょうか!

木枠にきっちり収められた割れガラスの板は、1985年「東京:その形と心展」に出展されたのち、アメリカを巡回した倉俣作品。4畳半に構成された割れガラスの中央には炉が切ってあり、どうやら茶室を表現したものらしい。さらに進むと、70年代の「パイプアームチェア」や「01チェア」、80年代のブリヂストンショールームのための椅子など、目も眩むような作品の数々。そんな完成品に混ざって、「Sedia Seduta」の黄色い座の部分、テーブルの天板や足部などのパーツ、塗装や加工のサンプルが空間を埋め尽くしています。このなかから、今回の展示品を厳選していきます。

「01チェア」

「01チェア」Photo: Mitsumasa Fujitsuka

「Sedia Seduta」

「Sedia Seduta」Photo: Mitsumasa Fujitsuka

実際にクラマタデザイン事務所の所員だった五十嵐さん、倉俣さんのものづくりを支えていた石丸さんや三保谷さんは、その一つひとつに対する思い出やエピソードを語り合っていました。倉俣作品は、倉俣さんの一方的なアイデアだけでなく、技術の知識や素材の扱いに長けた職人や技術者との丁々発止のなかから生まれていたのですねえ。倉俣さんの思考プロセスや職人さんとのやり取りを、プロトタイプなども交えながら展覧会に仕立てても面白そうですね。今回はできませんけど・・・。

その2:2010年5月12日、都内倉庫

イシマル倉庫の次の日は晴天。今回の目的は、展覧会ブックのなかで倉俣さんの建築空間についてまとめていただく建築家の西沢大良さんと一緒に、倉庫に保管されている図面の発掘です。メンバーは、クラマタデザイン事務所の倉俣美恵子さん、息子さんでデザイナーの倉俣一朗さんなど、総勢6名。あらかじめ西沢さんからリクエストのあった図面(山荘T、カリオカビル、ISSEY MIYAKE 渋谷西武)を一朗さんが倉庫からピックアップしてくれていました。

コンピュータがない時代の図面は、1本の線、一つの文字、すべてが手書きで、倉俣さんの息遣いも感じられるよう。また、作品写真だけでは分からない、倉俣さんの空間へのこだわりや思考プロセス、線や文字に映し出される迷いや勢い・・・そうした「心象風景」が、手描きの図面から浮き上がってきます。東京工業大学の学生時代から倉俣作品に魅了されていたという西沢さんも、直筆図面を見るのは初めて。一朗さんの解説に耳を傾けながら熱心に見入っています。(東京工業大学の教授だった篠原一男さんは、住宅建築の家具の設計を倉俣さんに依頼していますよね)。その様子は図面を通して倉俣さんと対話をしているといった感じで、残念ながら建築家でもデザイナーでもない私には立ち入れない空気があって、西沢さんや一朗さんのような作り手が、ちょっとうらやましいなあと思う瞬間ですね。

さて、この図面発掘調査の結果は、展覧会ブックのなかで西沢さんに「倉俣史朗の建築について」にまとめていただきました。たぶん、倉俣さんの建築空間を真正面に解説・分析した最初の論文かと思います。ぜひ、お読みになってください。

その3:2010年7月30日、クラマタデザイン事務所

この日は、展覧会ブックの撮影も兼ねて倉俣さんのドローイング、ロードゥ・イッセイのため香水瓶のプロトタイプの発掘です。展覧会ブックの編集メンバー、カメラマン、クラマタ事務所の面々など10名ほどがひしめきあいながら、ドローイングやスライドの選定、香水瓶のプロトタイプの確認、撮影など、作業を進めます。その熱気は真夏の戸外よりも暑い!

クラマタデザイン事務所にて

クラマタデザイン事務所にてさて、いよいよ、香水瓶の登場です。大切に木箱にしまわれ、一つひとつ丁寧に薄紙で包まれているプロトタイプたち。アルマイト製のボトル風のもの、ガラス管を渦巻状にしたもの、軽石のようなものなど、倉俣さんが楽しみながらデザインしていた様子が手に取るように伝わってきます。そして試行錯誤の結果、四角のクリスタルガラスの塊の中にぽっかり球体が浮かぶ、現在のロードゥ・イッセイのボトルの形にたどり着きます。当時は量産化が不可能だったこのアイデアが実現したのは20年後。でも、デザインのエッセンスは色褪せることなく、今も輝き続けています。一部は展覧会出展予定です。ぜひ、実物をご覧くださいね。

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展への道 第3回

本展を楽しんでいただくには、起点となった「メンフィス」プロジェクト、そして1980年代のデザイン状況を知っていただくことが近道かと考えます。今回はちょっとお勉強モードで。

1980年代

80年代を象徴するコンセプトは「ポストモダン」(「ポストモダニズム」とも言われる)。その言葉通り「~後、~次のモダニズム」という意味です。

20世紀初頭、それ以前の封建的な思想や社会体制に対して、人間の理性に基づいた市民社会や産業システムの実現を目指した「モダニズム」は、アートや文学、音楽などの表現活動にも大きな影響を与えました。建築やデザインも同様に、1919年ドイツ・ワイマールに起こったバウハウスの動き、ル・コルビジェやグロピウスらが起こした近代建築国際会議(CIAM)などは、合理性と機能性の追求という意味において、モダニズムを牽引する原動力であり、現在のデザインの底流にもなっています。

80年代のソットサスデザイン

80年代のソットサスデザインPhoto: Santi Caleca

80年代のソットサスデザイン

80年代のソットサスデザインPhoto: Santi Caleca

ところが第二次世界大戦をへて1970年代も後期になると、工業化が進み、合理や機能、効率を優先するあまり、画一的、均質化しすぎた社会や思想といった人々の風景に対して、モダニズムを超える価値が求められるようになりました。こうした潮流は、都市、建築、デザインにも深く静かに浸透していきました。1981年に創刊されたAXISは、第2号でポストモダニズムを特集。巻頭に「ポストモダニズムはカルチャーの復権する時代であり、自然と都市の共生を目指す時代であり(中略)、変化することの自由さであり、あらゆる形式の寛容さである。複合であり、混和であり、超越であり、遊びの時代である」と、新しいデザインの時代の到来を高らかに宣言しています。

変化を予兆した倉俣とソットサス

このような地殻変動を誰よりも早く敏感に察知していのたが、本展の主人公、倉俣さんとソットサスでした。ソットサスは、1950年代から、当時世界の先端を走っていた事務機メーカー、オリベッティ社のデザインディレクターとして、数々の名作を生み出しました。その代表が、「バレンタイン」です。その一方で、企業からのさまざまな条件をのみこまざるを得ないインダストリアルデザインとは、一線を画した創作活動も行っていました。それらは主にセラミックとガラスを素材とする一点もの。そうしたソットサスの活動を、建築家の磯崎 新氏は「デザインが、機能でもなく、効用でもなく、精神的な物体、あるいは形而上学的な観念の投影だけで意図していく可能性の地平をひらきはじめたのである」と、著書『建築の解体』で述べています。

80年代のソットサスデザイン

80年代のソットサスデザインバレンタイン by Sottsass

Photo: Alberto Fioraventi

一方、倉俣さんもまた、60年代のアートにインスパイアされ、70年代の知的かつ感覚的操作によって生み出された数々の作品は、決して効率、量産、機能主義に主眼をおいたデザインではありませんでした。 こうして、イタリアと日本という遠い地で、「モダンデザインを超えるデザイン」「デザインとは何か」を探求し続ける二人を結びつけたのが、ソットサスが仕掛けた「メンフィス」だったのです。

メンフィス

「メンフィス」については、すでに多くのサイトがありますので、参考にしていただければと思います。ただし、ソットサスが「メンフィス」を始めた動機について、磯崎 新氏と対談の中で興味深い一説があります。「私たちとしては、(メンフィスを通してデザインを)どこまで解放できるか、例えばどこまで広いボキャブラリーを持つか、その開かれた地平を見たかったんです。そこにどれだけの現実の感覚を持ち込むことができるのかを、そしてあらゆるマテリアルは、知覚、五感、感覚の観点から言えば、同じだと。もしマテリアルに上下関係がないのならば、(中略)そこに貴賤の別はないと思ったんです。(中略、メンフィスでは)非常に下品な言葉、卑猥な言葉だけを使って、非常に美しい詩をつくるようなことをやろうとしたのです」。対して磯崎さんは「(中略)、人は美しいものはこういうものだという考えがあった。ところがあなたは突然その既成概念を砕いたんです」と述べています。

80年代のクラマタデザイン

80年代のクラマタデザイン「インペリアル」(1981)

For Memphis

80年代のクラマタデザイン

80年代のクラマタデザインハウ・ハイ・ザ・ムーン」(1986)by Kuramata

Photo: Mitsumasa Fujitsuka

80年代のクラマタデザイン

80年代のクラマタデザイン「ミス・ブランチ」(1988)by Kuramata

Photo: Hiroyuki Hirai

倉俣さんもまた、「メンフィス」を通してソットサスとの交流を深めながら、「既成概念を砕く」実験的かつ非日常的なデザインを数多く生み出していきます。今回の「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展では、そんな倉俣作品を堪能いただけます。

私ごとですが、この夏ミラノでたまたま入ったシューズショップの正面に「MEMPHIS INSPIRED」という文字を発見。スタッフにその意味を尋ねると、言葉通り「このショップはメンフィスにインスパイアされたデザインなんだ」とのこと。よく見ると什器や店のつくりは、確かに「メンフィス」を彷彿とさせるものでした。30年たった今でも、地元ではメンフィスが今も息づいているのですね。

メンフィスにインスパイアされたミラノのシューズショップ

メンフィスにインスパイアされたミラノのシューズショップまた、昨年にはパリで、「メンフィス」30年を記念した展覧会「メンフィス・ブルース」なども開催されました。30年を経て、ヨーロッパでは「メンフィス」や80年代のデザインを振り返る企画がいくつかあるようです。西欧の素晴らしいところは、文化史という文脈で、建築にしろ、デザインにしろ、再考、検証し、定着させていく作業を怠らないこと。デザインや建築に関するミューゼオロジーは、日本が最も学ばなければならない部分でしょう。

80年代の日本のデザイン状況

長くなってしまったので、ちょっと端折ります。80年代は「衣・食」足りた日本人が、ようやく「住」、つまり生活の質や物のデザイン性に注目した時代でした。リビング専門のショップがオープンし、AXISをはじめとしてデザイン誌も創刊されました。1968年にGDP試算でアメリカに次ぐ経済大国となっていた日本は、80年代後期には空前のバブル経済を迎え、まさにデザインの百花繚乱状態。ちょうど、現在の中国のような感じでしょうか。世界中から著名建築家、デザイナーが訪れ、建築、インダストリアル、インテリアデザインなどのプロジェクトを手掛け、TOKYOがパリやロンドン、ニューヨークと並ぶメトロポリスに位置付けられました。クリエイティブでは、三宅一生さんをはじめとしたデザイナー、槇 文彦さん、磯崎 新さん、安藤忠雄さんら日本の建築家、そして倉俣史朗さんらが活躍の場を世界に広げ、日本のクリエイティブ・パワーをプレゼンテーションしてくれたのです。 ...ということで、今回は終了します。次回から「メイキング・オブ・展覧会」をお届けします。

60年代、70年代、80年代の各時代を倉俣とともに過ごした藤塚光政、近藤康夫、榎本文夫を迎え、展覧会ブックの出版を記念して行われたプレイベント。はじめに、ゲストそれぞれが各年代の倉俣作品ベスト3を発表。藤塚は、「構造を光に、光を構造に」と発想を転換し「ものの存在を消しながら存在させる、重力から開放された」倉俣の仕事について、60年代を中心に解説。近藤は、自身も強いショックを受けたという70年代の空間・インテリアデザインを紹介し、当時作品に名前をつけなかった倉俣の仕事ぶりに触れ「ものを残すという考え方はなく、精神性を残したかったのでは」と語りました。80年代をともに過ごした榎本は『ミス・ブランチ』や通称『オバQ』、「割れガラス」や「スターピース」を使った晩年の代表作を通して、「素材ありきではなく、表現したいもののために素材を探した」倉俣の「究極のデザイン」について説明しました。

出演者:(左より)関 康子、榎本文夫、近藤康夫、藤塚光政

出演者:(左より)関 康子、榎本文夫、近藤康夫、藤塚光政続いて、本展ディレクターの関 康子が、倉俣が唯一の師と仰ぎ尊敬した展覧会のもう一人の主人公、エットレ・ソットサスの半生と仕事を紹介。代表作『バレンタイン』は「現在で言うところのiPhoneやiPadに匹敵する斬新なデザイン」であったなど分かりやすい解説から、大量生産・大量消費社会に疑問を持ち「単なる産業の奴隷になりたくない」と亡くなる間際までデザインの可能性を探り、デザイナーが社会にどう責任を持つべきかを問い続けた巨匠、ソットサスの思想や姿勢を浮き彫りにしました。

最後に、倉俣作品を10倍楽しむために、榎本は「素材」、近藤は「寸法」、藤塚は「ディテール」をキーワードに列挙。関は、本展を企画した三宅一生の「Not Period(これが始まり)」というキーワードに触れました。21世紀も10年が過ぎ、時代が大きく転換する現在、二人のデザイナーのメッセージは私たちに何を伝えているのか。来年2月、倉俣の没後20年を機に開催される本展が、ますます楽しみになるトークでした。

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展への道 第2回

第2回目は、本展の主人公である倉俣史朗とソットサスのデザイン交流についてです。

二人ってどんな人?

日本では、ソットサスといえば、オリベッティ社の真っ赤なタイプライター「バレンタイン」(1969)、アレッシィ社のテーブルウエア(70年代~)、発表と同時にセンセーションを呼んだ「メンフィス」(1981)の一連の家具やオブジェが知られています。けれども、ソットサスの才能はプロダクトデザインや建築だけにとどまりません。

彼は、抽象画を描き、世界中を撮影して写真集『METAPHORS』を出版し、『二分の一世紀』と題した雑誌を構想し、『TERAZZO』(90年代)の編集・出版、ガラスや陶器製のアートピースの制作、展覧会の企画、「メンフィス」のようなデザインプロジェクトのプロデュースなど、その興味と活動は多岐にわたり、同時代のデザイナーや建築家を牽引していたのです。その様子は、『建築の解体』(磯崎新著)にも記されています。

『TERAZZO』by Sottsass

『TERAZZO』by Sottsassさらに驚くのはそのエネルギー。「メンフィス」を立ち上げたのは63歳のときで、同年、自分の子どもほどの20代の若者たちと「ソットサス&アソシエイツ」を設立。その情熱はとどまるところを知らず、89歳のときに「...でも働くこと、これが一番好きだな。アシスタントが毎日ここに来て、僕のデザインしたものをモデルに具現化してくれる。それはとても楽しいよ」と語っているのです。まさに「生きること=創造すること」を体現した人物。

一方、1955年に桑沢デザイン研究所を卒業後、「三愛」に就職してデザイナーとして活動を始めた倉俣さんは、松屋のインテリアデザイン室を経て65年に独立し、クラマタデザイン事務所を設立。その後、60年代は当時のミニマルアートに触発された作品やアーティストとの共作を、70年代には既成概念に対する矛盾やアイロニーとしての表現を、そして80年代に入ると、なにものにも束縛されない自由で夢のような世界を創造するようになります。

「光の椅子」(1969)

「光の椅子」(1969)Photo: Takayuki Ogawa

「硝子の椅子」(1976)

「硝子の椅子」(1976)Photo: Takayuki Ogawa

「アクリル・スツール」(1990)

「アクリル・スツール」(1990)Photo: Kishin Shinoyama

対照的な表現

そんな二人の交流が深まったきっかけが「メンフィス」。後にソットサスは二人の関係をこのように語っています。

「お互いに側にいて、見つめているだけで、言いたいことがわかる、そんな関係でした。非常に不思議で神秘的な、言葉を介さない橋が二人の間にはかけられていたという風に言えるでしょう」。

けれども二人が生み出すデザインは対照的でした。

エスプリヨーロッパ by Sottsassとエスプリアジア by Kuramata(1985-1986)

エスプリヨーロッパ by Sottsassとエスプリアジア by Kuramata(1985-1986) Photo: Mitsumasa Fujitsuka

ソットサス:

「彼(倉俣)はもっとはかないものを表現しようとして、私はもっと重たくて固定したものをつくろうとしました」。

「私自身は、イデオロギー的なるものに依存している、西欧的な機能主義から脱出したいと思っていました 」。

「私は倉俣史朗に対して俳句を例によく使います。彼は壊れやすいもの、次の瞬間には消えてしまうような短い感情、情感を詠む」。

「光です。物質じゃなくて、光によってモノは形を持つんだということを、倉俣さんは理解していた」。

一方、倉俣さんも作品同様、素敵な言葉をたくさん残しています。

倉俣:

「触れられるものが素材ではなく、匂いや光みたいなものまで、僕の中では素材としてあるのかもしれません」。

「好きな言葉に『音色』がある。トーンで色を感じとりイメージするという日本の感性は素晴らしいと思う。色から音を感じること。人々が音を目で楽しみながら空間と同質化できれば」 。

「アクリルは非常にセクシーな素材です。ガラスの冷たい面と木の温かみのある手触りがあります。視覚的には軽やかな印象を与えます」。

「椅子を機能で語るならば、座っていることを忘れるくらい心地よい椅子をデザインできれば成功だ。私はそうではない。ある種の健全な緊張感を与えたい、見るだけで刺激を感じてほしい」。

イル・パラッツォ内のバージビッボ by Sottsass(1989)とオブローモフ by Kuramata

イル・パラッツォ内のバージビッボ by Sottsass(1989)とオブローモフ by KuramataPhoto: Mitsumasa Fujitsuka

ふだん、二人はデザインについて語り合うことはほとんどなかったといいます。けれども作品を通してデザインの対話を楽しんでいたのです。「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展では、二人の心の交感、デザインのキャッチボールの模様を体感していただければと考えます。

ロードゥイッセイ by Sottsass(2009)とロードゥイッセイ by Kuramata(2008)

ロードゥイッセイ by Sottsass(2009)とロードゥイッセイ by Kuramata(2008)Photo: Luc Monnet(Left), Daniel Jouanneau(Right)

展覧会ディレクター 関 康子によるウェブコラム

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展への道 第1回

はじめまして。来年2月2日から、21_21 DESIGN SIGHTで開催される「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展のディレクションを仰せつかっている関 康子です。これから開催までの2カ月余り、数回に分けて、展覧会を10倍?楽しんでいただけるよう、「『倉俣史朗とエットレ・ソットサス』展への道」と題して、お二人のこと、Making of Exhibitionの模様などをタイムリーにご紹介してまいります。どうぞ、よろしくお願いします。

さて、今回は第1回目ということで、プロローグとして本展企画の経緯をお話ししたいと思います。

倉俣史朗とエットレ・ソットサス

倉俣史朗とエットレ・ソットサス1990年、日本にて Photo: Takayuki Ogawa

倉俣さんのこと

2011年2月1日は、倉俣史朗さんが急逝されて20年目にあたります。倉俣さんは、皆さんもご存じのように、戦後の日本を代表するデザイナーであり、日本人デザイナーが海外で活動する足がかりをつくり、現在のデザインに多大な影響を与えています。また、21_21 DESIGN SIGHTのディレクターの一人である三宅一生さんとは深い信頼関係で結ばれ、70年 - 80年代にかけて、100店舗以上の「ISSEY MIYAKE」ショップのデザインを手がけ、その中からいくつもの代表作が生まれています。残念ながら、そのインテリア作品のほとんどは現存していませんが、今回は倉俣さんの家具や小物を大切にもち続ける方々のご協力を得て、その一部が展示されます。本展は、倉俣さん没後20年、次の時代をつくる人たちに伝えたいという三宅さんの思いが発端となっているのです。

スターピースをつかった「ISSEY MIYAKE 松屋銀座」(1983)

スターピースをつかった「ISSEY MIYAKE 松屋銀座」(1983) ヨセフ・ホフマンへのオマージュ「ビギン ザ ビギン」(1985)

ヨセフ・ホフマンへのオマージュ「ビギン ザ ビギン」(1985)Photo: Hiroyuki Hirai

倉俣史朗のメンフィス作品「Ritz」(1981)

倉俣史朗のメンフィス作品「Ritz」(1981)Photo:Courtesy of Memphis

ソットサスのこと

そして、この倉俣さんが唯一、師と仰ぎ、大きな影響を受けた人物がイタリアデザイン界の巨匠、建築家・デザイナーのエットレ・ソットサスです。歴史的にも芸術の天才を多く輩出しているイタリアにあって、その作品ばかりでなく、思想や行動においても圧倒的な存在感を放っていたのがソットサスでした。そんな彼が70年代からミラノやフィレンツェで始まった「ヌォーボ・デザイン」運動における、彼なりのかたちとして「メンフィス」を立ち上げ、80年代以降の建築、デザインに大きな影響を与えました。この辺のお話は、第2回目以降にお伝えします。そして、ソットサスはメンフィスの活動に、建築家の磯崎新さん、デザイナーの梅田正徳さん、そして倉俣史朗さんらを招聘し、これ以降ソットサスと倉俣さんは深い友情を育んでいきます。この出会いが、バラの造花を封印した倉俣作品のアイコン「ミス・ブランチ」、光り輝く素材「スターピース」など、誰もが思い浮かべる倉俣デザインを生むきっかけのひとつとなりました。

「カールトン」メンフィスから(1981)

「カールトン」メンフィスから(1981)Photo: Aldo Ballo

「agesicora」メンフィスから(1986)

「agesicora」メンフィスから(1986)Photo: Erik and petra hesmerg

夢見る人が、夢見たデザイン

本展では、展覧会タイトルそのままに倉俣史朗とエットレ・ソットサスの出会った80年代以降の倉俣さんの家具と小物、ソットサスは最晩年に描いたスケッチを元に制作し、今回世界初公開となるアートピース「カチナ」シリーズを展示し、二人の夢と愛に満ちた世界を表現します。

カチナのスケッチから(2005~)

カチナのスケッチから(2005~)Photo: Erik & Petra Hesmerg - Amsterdam,The Gallery Mourmans-Lanaken )

カチナのスケッチから(2005~)

カチナのスケッチから(2005~)Photo: Erik & Petra Hesmerg - Amsterdam,The Gallery Mourmans-Lanaken )

けれども本展は、二人の活動や思想を知る入口です。二人のデザインをより深く理解していただくためには、展示作品以外の仕事や、何よりその人柄に触れていただきたいと思います。特に倉俣さんのインテリアデザインがほとんど現存していない今、当時の写真から彼が創造した空間世界を感じていただきたいと考えています。そこで、会場では、作品展示に加えて、生前の映像、その活動の全容を俯瞰するスライドショーも上映いたします。また、本展カタログも兼ねた、二人のデザインを知る入門書『倉俣史朗とエットレ・ソットサス』を展覧会に先立ち12月初旬から発売いたします。加えて、展覧会開催中には、多彩なゲストをお招きして、二人の活動や創作の秘密に迫るトークショーなどのプログラムも用意しております。

21世紀も10年が過ぎた現在は、ITやインターネットの普及や、行き過ぎた市場主義や物質社会の見直しなど、二人が活躍していた時代とは大きく変貌しました。けれども人々が夢と愛を求めることは永遠に変わらないでしょう。二人のデザインは、そんな人々の願いをかたちにしたものでした。皆さまには、この機会を逃すことなく、倉俣史朗とエットレ・ソットサスという、「夢見る人が、夢見たデザイン」を十分に堪能していただければと思います。

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展への道

- 第1回

- 展覧会を10倍楽しんでいただくために

- 第2回

- 倉俣史朗とエットレ・ソットサスのデザイン

- 第3回

- 二人が出会った『メンフィス』と80年代のデザイン

- 第4回

- 倉俣作品発掘レポート

- 第5回

- ソットサスさんの新作「カチナ」探訪

- 第6回

- Another Kuramata Design

- 第7回

- Making of SHIRO KURAMATA and ETTORE SOTTSASS Exhibition

- 続編

- 展覧会がさらに楽しくなる2つのトピックス

「倉俣史朗とエットレ・ソットサス」展が語りかけること

Begin the Beguine

(略)85年にヨゼフ・ホフマンのデザインした椅子を燃やして作品をつくったことがあるんです。

トーネットの有名な曲げ木の椅子にスチールをどんどん巻きつけ、その接点を全部溶接し、最後に木部に油をしめらせ燃してしまい、外のスチールだけを残したんですが、椅子を燃やした時、いかに椅子が身体的であるかということを痛切に実感しました。 それまでは観念的にとらえていたんですが......、もう二度とつくりたくないと思いました。

(『CHANCE』1988年 Summer No.7)