contents

2014年7月 (9)

2014年7月26日、本展参加作家で作曲家の三宅 純と演出家で俳優の白井 晃を迎えたトーク「音楽と舞台のイメージメーカー」を開催しました。進行は、ジャーナリストの生駒芳子が務めました。

三宅がパリに拠点を移した際、最初にコラボレーションをしたいと思っていた人物が本展のメイン作家、ジャン=ポール・グードでした。三宅は、グードの展示作品「三人の女神たち」のための楽曲に、彼が愛した女性たちが鏡の中で踊るイメージと、ワルツが発祥の地アラビアから音楽の都ウィーンまで、大陸を横断しながら変遷していくイメージを重ねたと語ります。

白井は15年以上前に三宅のCM音楽を偶然耳にし、その空間を切り裂くような音に心を掴まれ、神奈川芸術劇場アーティスティック・スーパーバイザー就任当初から、三宅との共同作業が脳裏から離れなかったと言います。二人は今回、台本ではなく、音楽からスタートして新しいイメージをつくるという実験的な舞台「Lost Memory Theatre」に挑戦します。

21世紀は言葉以上のコミュニケーションが求められる「イメージの世紀」だと考える生駒は、ジャンルを超えた人々が集って様々な実験を繰り返す21_21 DESIGN SIGHTは、バウハウスのような存在であると語ります。三宅は今後も「失われた記憶の劇場」の音楽表現というライフワークを続けたい、白井は、神奈川芸術劇場を新しい可能性を広げる場にしたいと語りました。

まさに音楽と演劇のイメージメーカーである三宅 純と白井 晃の「舞台裏」を存分に語り合ったトーク。展覧会と劇場で、日々変化する表現のプロセスを、ぜひ目撃してください。

アーティスト、イラストレーター、広告デザイナーなど、肩書きを限定できないような幅広い活動を続けるジャン=ポール・グードは、自らを「イメージメーカー」と表現する。その創作活動の原点にあるのは、ダンサーであった母親から幼いころに受けたダンスのレッスンで芽生えた、身体とその動きへの興味であり、思い描いたイメージを画面に留めるドローイングへの愛だという。ジャン=ポール・グードに話を聞いた。

「アフリカ人の多くが優れたリズム感を持って生まれてくるように、日本人の多くはグラフィックへの優れた感覚を持って生まれてくるように私は感じています。街を歩いていてもあらゆる場面で魅力的な視覚表現と出会うことができるし、優秀なデザイナーも数多い。三宅一生さんも、私は傑出したグラフィックデザイナーだと思っています。グラフィックへの類い稀なセンスから、独自の服を手がけています。そのような日本という国で、しかも三宅さんがディレクターを務めるこの会場で展示ができるのは本当に光栄なことです」

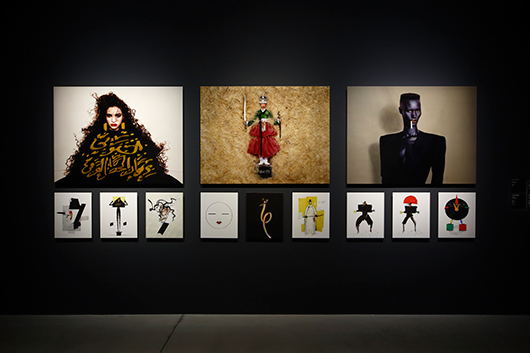

柔和な笑顔で、今回の展示が実現した感想をこう語るジャン=ポール・グード。長い創作キャリアのなかからキュレーターのエレーヌ・ケルマシュターとともに展示作品を選び、企画を練り上げていく過程で、グードの作品のグラフィカルな側面と、被写体の身体性にこだわる姿勢にフォーカスする展示構成に方向付けられていった。そして、展示のメインとして、彼の人生に大きな影響を与えた『3人の女神』をモチーフとする作品を集結させた。

70年代後半から80年代にパートナーであったグレース・ジョーンズ。80年代から90年代にパリで成功を収め、こちらも私生活をともにしたファリーダ。そして、現在の妻であり、やはりモデルとして数々の広告ビジュアルにも登場するカレン。アフリカ系ジャマイカ人のグレース、アルジェリアがルーツのアラブ系であるファリーダ、韓国系アメリカ人であるカレン。多様な文化に対してオープンで、手法もモチーフも分け隔てなく表現に取り入れるグードの姿勢を象徴するかのような、3人の女性との出会いが彼をインスパイアした。

「ここにいる3人の女性は、いわゆるクラシックな意味での美しい女性とは違うかもしれません。しかし、彼女たちはとても美しい。そのエッセンスを写真や映像、立体に表現して、多くの人に見てもらいたいというある種のエゴが制作のモチベーションとなりました。グレースは身長が高く足も長いのですが、首が短いので写真を切り貼りし、引き伸ばすことでその美しさを強調しようとしました。ファリーダは、アラブ文化を背景に持つ『千夜一夜物語』のような美しいイメージをワルツの映像で表現しようとしました。そしてカレン。私は彼女と20年前に出会い、現在は大きな子どももいる母親になりましたが、いつでも彼女はファンタジーのような存在です。私が抱く彼女たちのイメージを写真や映像などに留めたい、その衝動が私を創作に導くのです」

『イメージメーカー展』で、グードは壮大な野心を持って新作に挑んだ。それが展示室中央に展開する機械仕掛けのインスタレーション『見ざる、言わざる』と『聞かざる』だ。

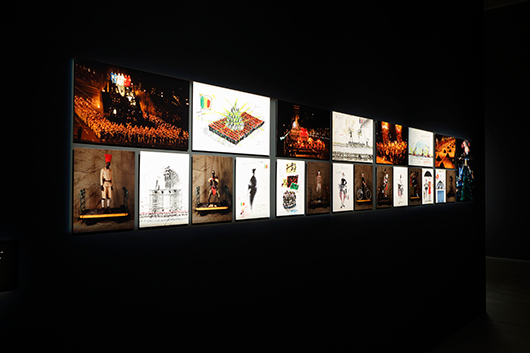

「最初に思い描いたのは、舞踏室をつくること。私のキャラクターがワルツを踊る舞踏室を作品にしたいと考えたのです。そこで大事な要素が音楽です。音楽とダンスする体の関係をどのように見せるか、人ではなく人形が音楽にあわせて動くことで、見る人々の感情を揺さぶり、楽しませることができるか。そこが私にとって大きな挑戦でした。私が愛した3人の女性に特別な衣裳を着せ、三宅 純さんというこれまでにも一緒に仕事をしてきた素晴らしい音楽家に音楽を手がけてもらいました。今回の作品で"動く彫刻"とも呼べるインスタレーションに手応えを感じましたし、ここからさらに規模も大きくしながら発展させられたら素晴らしいと考えています」

ジャン=ポール・グードのキャリアにおいて、作品には本当に多様なモチーフが登場する。1989年にパリのシャンゼリゼ通りで開催したフランス革命200周年記念パレードを手がけたときは、かつて見たバレエ・リュスの作品『パレード』のイメージから発想を広げた。写真を切り貼りして身体の部位を変形させ、被写体の美を強調する「カットアップ」の手法には、ジャコメッティなどかつてのアーティストがどのように人体の美を表現しようとしたか、という美術史的な要素がひとつのきっかけにもなった。そして現在も、機械仕掛けのインスタレーションの展開を思い描くように、いつでも新しいものに対して貪欲で、常に前進する姿勢を見せる。ジャン=ポール・グードの作品が展示された地下空間に足を踏み入れると、その革新的な表現を目と耳で、そして全身の感覚で一種のファンタジーとして体感できるはずだ。

構成・文:中島良平

写真:木奥恵三

プロフィール/

ジャン=ポール・グード:1960年代初頭にイラストレーターとしてパリで活動を開始。1970年代には米『エスクァイア』誌のアートディレクターを務め、1989年にはパリで国家的イベントであるフランス革命200周年記念パレードを手がけて大盛況を収める。コダック、シャネル、ギャルリー・ラファイエットなどの広告は世界各地で広く親しまれている。

開催中の企画展「イメージメーカー展」に関連して、本展参加作家 ジャン=ポール・グードのインタビューが、『ハーパーズ バザー』9月号に掲載されました。

2014年7月19日、「イメージメーカー展」参加作家の舘鼻則孝によるトーク「展示を語る/日本文化と伝統芸術の未来」を開催しました。

トークは二部に渡って構成され、第一部では、舘鼻の生い立ちと作家になった経緯が語られました。歌舞伎町で銭湯を営む家系に生まれた舘鼻は、シュタイナー教育に基づく人形作家である母親の影響のもと、幼い頃から「欲しいものは自分でつくる」ことを覚えたと言います。そして、東京藝術大学で絵画や彫刻を学び、後年は染織を専攻し、花魁に関する研究とともに日本の古典的な染色技法である友禅染を用いた着物や下駄の制作をすることとなります。この背景には世界で活躍するファッションデザイナーになるために、まずは自分にしか出来ないことを武器にすべく、日本のファッションを勉強してから世界に出ようという想いがあったと語りました。そして、卒業制作では新しい感覚を与えるものをつくるべくドレスと、のちに「ヒールレスシューズ」と呼ばれる靴を制作。花魁の高下駄から着想を得たこの靴は、古典と現代を融合させた独自の美が打ち出されたものでした。

第二部では、本展作品について語られました。コンピュータグラフィックを利用してアクリルを削り出した「フローズンブーツ」や、鋳物メーカー能作の職人たちとの恊働によって制作した作品「ヘアピン」のプロセスを紹介。「日本の文化を新しいかたちで世界に発信してゆく」ことを自らの大義とする舘鼻の世界の深さを伺い知ることのできる貴重な時間となりました。

『イメージメーカー展』レポート第1回

展覧会ディレクターが展示企画について語る

7月4日(金)に開幕した企画展『イメージメーカー展』。フランスを拠点に活動するキュレーターのエレーヌ・ケルマシュターが企画に携わり、展覧会ディレクターを務める。彼女が、日仏文化交流の推進に勤しむこととなった経緯とは? そして、『イメージメーカー展』の発想はどのように生まれたのか? レポートの第1回として、エレーヌ・ケルマシュターのインタビューをお届けする。

1998年、パリのカルティエ現代美術財団で『ISSEY MIYAKE MAKING THINGS』展が開催された。そのときにアシスタントを務めたのが、エレーヌ・ケルマシュターだった。パリで美術史を学び、キュレーションと文筆業に携わることになった彼女が、初めて日本人作家と仕事をしたのがこのときだったという。

「『MAKING THINGS』展は、MDS(三宅デザイン事務所)のラボラトリーに入り込んだ感覚を体験できるような、とても斬新な展覧会でした。その企画と運営に携わり、一生さんのものづくりに対する姿勢からはとても大きな影響を受けました。私たちには現在何が必要で、未来には何が必要か。一生さんはそれを考えながら新しい制作方法を考案し、テキスタイルを開発し、デザインに対する新しい考え方を生み出し続けています。この展覧会をきっかけに、デザインやものづくりの本質的な意味を考えるようになったのです」

カルティエ現代美術財団ではその後も横尾忠則や杉本博司の展覧会を成功させ、2006年にはついに東京都現代美術館の『カルティエ現代美術財団コレクション展』の担当キュレーターとして東京に1か月滞在することになった。そして、新旧問わず日本文化への興味が深まった彼女は、2007年から在日フランス大使館員として東京に住み始める。奇しくも21_21 DESIGN SIGHT開館の年。毎回の企画展に足を運んだ彼女は、ホワイトキューブの連続とは真逆の発想で生まれた安藤忠雄による建築と、デザインの楽しさを伝えると同時に、デザインへの思考や議論を誘発する展示内容に魅了されたという。

「2012年に大使館の任務を終えてフランスに帰国したとき、すぐに今回の展示の中心作家であるジャン=ポール・グードさんと会いました。『東京であなたの展覧会を開催するなら、21_21 DESIGN SIGHTという、最適なデザイン施設がある』ということを伝えたのです。グードさんは21_21 DESIGN SIGHTの展示内容やコンセプトにとても興味を持ち、グードさんの創作活動のさまざまな側面を紹介したいという私のプランに協力してくださることになりました」

ケルマシュターは、「多くのフランス人は、日常的にグードの作品に囲まれて生活しているようなもの」だと語る。「幼い頃、私は誰が演出したのかなど気にすることもなく、赤と白のボーダーのTシャツを着た子どもが登場するコダックのTVCMに夢中になりました。やがてそのCMを手がけたのがジャン=ポール・グードというクリエイターで、驚くほど多様な創作活動に携わっていることを知りました。1989年にグードさんの演出のもと、フランス革命200周年を祝う大規模なパレードがパリのシャンゼリゼで行われたのですが、学生だった当時に私も現場で見て、本当に強烈な体験だったことを記憶しています。テレビをつければ彼が演出したTVCMが流れ、メトロには百貨店や香水などのポスターが貼られ、その高いクオリティと分野を限定しない自由な表現によって彼は人々の日常にアート表現をもたらしているのです」

グードはあるとき、「自分はアーティストと呼ばれることもあるけど、イラストレーターやデザイナーとしての制作も行っているから、あまりその自覚がない。ただどんな分野のプロジェクトでも共通して、自分は『イメージメーカー』として制作を行っている感覚があるんだ」とケルマシュターに語ったという。その『イメージメーカー』という言葉によって、彼女の視界が開けた。グードと同じスピリットを持つ作家たち、それも、文化も世代も異なる5人を呼び寄せることで、デザインとアートの現代性を提示することができるのではないか。『イメージメーカー展』の企画は、そのようにして形づくられたのだ。

ジャン=ポール・グードに加えて、三宅純、ロバート・ウィルソン、デヴィッド・リンチ、舘鼻則孝、フォトグラファーハルという作家はどのような意図でラインアップされたのか。第2回以降のレポートでは、作家インタビューにエレーヌ・ケルマシュターのコメントを交えながら『イメージメーカー展』の核に迫っていく。

構成・文:中島良平

写真:木奥恵三

プロフィール/

エレーヌ・ケルマシュター:キュレーター。フランス在住。1994年から2007年にかけてカルティエ現代美術財団にキュレーターとして勤務。2007年から2012年にかけて東京に在住し、在日フランス大使館に文化担当大使館員として在籍する。2012年9月以降、パリを拠点にキュレーションや文筆業に携わり、日仏の文化交流の推進にも尽力する。

『イメージメーカー展』レポート

7月4日(金)に開幕した企画展『イメージメーカー展』。

展覧会について、展示作品について、本展ディレクターや参加作家へのインタビューを通じて、より深くお楽しみいただけます。

構成・文:中島良平

写真:木奥恵三

- 『イメージメーカー展』レポート第1回

展覧会ディレクターが展示企画について語る - 『イメージメーカー展』レポート第2回

「体と動きのドローイングからすべてが始まる」

ジャン=ポール・グード - 『イメージメーカー展』レポート第3回

「音楽とは言葉にならない心象風景を表現するもの」

三宅 純 - 『イメージメーカー展』レポート第4回

デヴィッド・リンチのキーワードは「夢」と「実験」 - 『イメージメーカー展』レポート第5回

21_21 DESIGN SIGHTの建築と呼応する

ロバート・ウィルソンのビデオポートレートの展示 - 『イメージメーカー展』レポート第6回

舘鼻則孝とフォトグラファーハルの表現世界 - 『イメージメーカー展』レポート第7回(最終回)

舘鼻則孝とフォトグラファーハルによる対談

開催中の企画展「イメージメーカー展」が、『コマーシャル・フォト』8月号に掲載されました。

2014年7月5日、ジャン=ポール・グードとエレーヌ・ケルマシュターによるオープニングトーク「イメージメーカー」を開催しました。

はじめにケルマシュターが、異分野を融合させて創作に取り組み、クリエーションの垣根を拡げるという展覧会のコンセプトを解説。「イメージメーカー」の代表格であるグードの幼少期から話を始めました。

パリでブティックを営む家に生まれた父とアメリカ人ダンサーの母。グードのDNAにはファッション、音楽、動きが潜んでいました。幼少期を過ごしたパリ郊外の街には植民地博物館があり、ファサードにはアフリカ、アラブ、アジアの女性が描かれていたと言います。

話は続いて、グードの三人の女神たち−−−グレース・ジョーンズ、ファリーダ、カレンとの出会いと恋に移ります。常にグードのインスピレーション源である女性たちがどんなに美しいかを伝えようと、彼は様々な作品をつくり、同時にショービジネスやファッションの世界を変革してきました。

ファッションに興味は持ちながらも、「愛する女性のための服しかつくれない。あらゆる女性のための服はつくれない」というグード。三人の女神をモデルにした本展のメイン作品は、平和のアレゴリーでもあると語りました。

「イメージには、目に見える映像と頭に浮かぶ印象というふたつの意味があり、その両方をつくるのがイメージメーカーの仕事」というグード。クリエイティビティよりもマーケティングが重視され、ポエジーよりも結果ばかりが求められる現代の広告業界を疑問視しながら、これからの時代をつくる人々に、「ものごとに良く耳を傾け、目を凝らし、考え、努力しよう」と、力強いメッセージを投げかけました。

ケルマシュターは、開館以来のファンであるという21_21 DESIGN SIGHTで展覧会を開催する喜びを語りながら、来場者が現代を問い、未来を想像できる展覧会になればと、トークを締めくくりました。

7月4日(金)、いよいよ企画展「イメージメーカー展」が開幕します。

ファンタジックな想像の世界をつくり出すこと、様々なクリエイティブな分野を融合させること、そして今ここにある世界について語りながら、人々を全く違った世界へ連れだすこと......。本展では、日仏文化交流に精通したキュレーターのエレーヌ・ケルマシュターを展覧会ディレクターに迎え、広告の世界に革命をもたらしたジャン=ポール・グードを中心に、国内外で活躍するイメージメーカーたちによる作品を展示します。

<展覧会の見どころ>

希代のイメージメーカー、ジャン=ポール・グードの世界にメインギャラリーが変貌

グードの創作は次元を超越し、見る者を想像の世界へといざないます。本展では、プライベートな生活での出会いが色濃く反映された機械仕掛けの彫刻「見ざる」「言わざる」「聞かざる」が一番の見どころ。会場では、彼が崇拝する「3人の女神」たち―グレース・ジョーンズ、ファリーダ、カレンをモデルにした人形が、三宅 純作曲の音楽に合わせて踊ります。さらに、グードが手掛けたパリの地下鉄内のデパート広告を16台のモニターを連結して再現したビデオインスタレーションや、写真コラージュ「形態学的改良」シリーズ、ドローイングなどを展示し、自らの世界観を大胆に表現します。

「ヒールレスシューズ」によって世界に名を知らしめた、舘鼻則孝の新たな側面を公開

彫刻、オブジェ、靴の全てが融合された舘鼻の「ヒールレスシューズ」は、履くことによって身体のラインを一変させます。その発想源には花魁の高下駄や日本の伝統文化があります。本展のために、舘鼻は制作プロセスとともに新作の靴と下駄を発表。また、身体構造にインスピレーションを得た石膏作品「アイデンティティーカラム」やアクリル製の彫刻「フローズンブーツ」、さらには大型のかんざしを屋内外に展示します。なお、地下ロビーには「ヒールレスシューズ」試着コーナーも設置します。

あらゆる分野を横断するイメージメーカーたちによる、活気ある世界の物語

舞台演出家として名高いロバート・ウィルソンの「ビデオポートレート」シリーズを日本初公開。本展のために作品プロデューサーが来日し、21_21 DESIGN SIGHTの建築空間に新たな"舞台"をつくりだします。また、映画、写真、絵画と様々な分野で活躍するデヴィッド・リンチは、自らの心象風景を映しとったリトグラフ24点を出展。さらに、フォトグラファーハルは、カップルを真空パックして撮影した「Flesh Love」と新シリーズ「Zatsuran」を紹介します。日仏文化交流に精通したキュレーター、エレーヌ・ケルマシュターのディレクションにより、国内外屈指のイメージメーカーたちの作品が一堂に集い、活気ある世界の物語を繰り広げます。

Photo: 木奥恵三